具体描述

基本信息

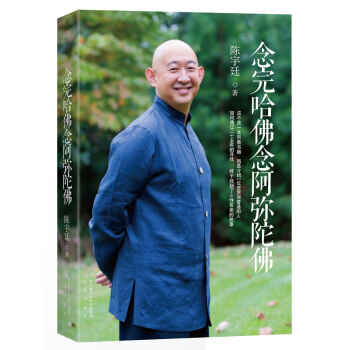

书名:念完哈佛念阿弥陀佛

定价:68.0元

作者:陈宇廷

出版社:三秦出版社

出版日期:2015-02-01

ISBN:9787551801645

字数:280000

页码:

版次:1

装帧:平装

开本:32开

商品重量:0.4kg

编辑推荐

《念完哈佛念阿弥陀佛》 相关购买: href='#'>央金拉姆《大地母亲时代的来临》

宇廷是我的朋友,更是我的老师。认识他有三四年时间,算接触颇多。关于他的渊博,谦和,以及传奇与慈悲。凡见过他的人,都明白了解。

我把这本书推荐给那些不认识他的朋友吧,我想说的是,这是一本坦诚之书,宇廷老师用质朴的语言,讲述了自己半生五十年走过的路,尤其是他用非凡的勇气,把学佛二十六年,寻找生命答案的路,完整地记录了下来。

豪门、异国、奇遇、真情;普林斯顿、投资银行、哈佛、麦肯锡;出家、求法、圣僧、还俗;当兵、慈善、国际舞台、传奇婚姻。这本书是光怪陆离的旅程,让开眼界。这本书更是一本庄严的修行之书,至少对于我来说,正是在宇廷老师的身上,我看到一个涉世甚深的人,通过修行,的确可以离苦得乐,到达自在的彼岸。

——路金波

内容提要

他是国民党陈诚将军的长孙。毕业于普林斯顿和哈佛MBA,曾为麦肯锡顾问。为了寻找生命的答案,他曾经出家为僧三年,在禅宗、汉传佛法、藏传佛法中找寻修心的方法;又到西藏、青海、云南、印度、尼泊尔,追随近百位高僧活佛学习。他以非凡的勇气和坦诚写下这本《念完哈佛念阿弥陀佛》,是希望“让认真寻找心性的朋友们,不必走弯路。”

在这本不一样的自传里,陈宇廷讲述了自己传奇的半生经历:在台湾的少年时光,在美国求学的生活,在投资银行和麦肯锡工作的岁月,出家求法的经历,和格莱美音乐家央金拉姆的传奇婚姻。

本书语言朴实,细节丰富,精彩纷呈。适合佛学爱好者、商务人士,以及一切对生活有疑惑的人。

目录

作者介绍

陈宇廷

传奇公子。现代修行人。

国民党名将陈诚长孙,台湾前“监察院长”陈履安长子。

毕业于普林斯顿大学电机系,后获哈佛大学MBA学位。曾三度任职于麦肯锡咨询公司。

1992-1995年出家为僧3年。

1996-2003年投身家族公益事业。期间,组织护持、修整上百座汉、藏寺院及闭关中心,向近百位高僧大德请法。

2002年与格莱美心灵音乐家央金拉姆结为夫妇。

2010年应邀加入由美国洛克菲勒家族发起,由全球28国76个政商家族组成的“世界公益家族协会GPC”并担任理事兼大中华区代表。

2013年与父亲陈履安开始推动“觉性科学”, 将禅修的理论和方法科学化、现代化、生活化。

文摘

我的家庭生活

仁爱路的大房子里人很多。印象中家里有三位司机、两位厨师、两位端饭洗盘子的、三位保姆、两位照顾我奶奶的老阿姨,还有一位看着我父亲他们长大的老家人,是我爷爷的副官,是我们孩子们怀念的一位老家人。门卫那边还有大概一中队的兵,轮流守卫。

我是在这样一个环境里长大的,我们从小觉得有好多家人。有些家庭把帮忙的家人当佣人,有的还规定佣人见到主人要弯下腰来,讲排场,讲尊卑,我就觉得很不习惯,去那样的家里做客就会觉得很奇怪、很拘谨,觉得好像什么地方不对。如果是在电影里,他们的生活可能是让人羡慕的,但是我还是觉得我这样和家人一起的感觉比较自在。

后来年纪大了些,尤其是开始学佛以后,就更加清楚,我们孩子们享受的这一切,其实都是我爷爷早年为国家付出的恩荫,他经历北伐和抗日战争的枪林弹雨,身上还有子弹孔。别人尊敬我们,是因为我爷爷在台湾实践了和平的土地改革,让全台湾的佃农们都有了自己的土地,让很多地主们投入了工商业界,成为今日的许多大企业家族。1949年,他将台湾安定下来,为保留中华文化做出了很大贡献。

我爷爷为台湾做了很多事情,工作一直累到胃出血,后肝癌过世,真的是鞠躬尽瘁了。所以我们能得到这么多人的照顾,其实是爷爷的功德和福报,不是我们的。小的时候搞不清楚这点,糊里糊涂的,只是觉得在一个大家庭里,人很多很热闹开心,有叔叔伯伯阿姨一堆人在照顾。但是长大之后慢慢发现,这不是我的,我何德何能,它是在消我的福报,我不应该去承受这些福报。

我父亲做“国防部长”的时候,有一连真枪实弹的兵照顾我们,我们家院子围墙有很大两扇铁门,进门时总有卫士会帮着开门,后来我们就自己带着钥匙,停了车自己从侧门进去开大铁门,然后把车开进去停好,之后再自己关门,不让那些卫士为我们服务。

有一次玩到深夜很晚回家,我们把车开到门口,不想打扰卫兵,又刚好忘了带钥匙,我就爬墙进去,爬到墙头一看卫兵拿枪对着我,我吓一跳,他也吓一跳,还好他没开枪,要不然“国防部长”的儿子就在自己家围墙上被打死了。

(节选)

-------------------------------------------

哈佛堂课

哈佛的堂课给我印象很深,已经二十多年了我还记得很清楚,不是别的,就是“道德”。

老师讲了两点,,做违反自己良心道德的事,就好像面对涂满了肥皂的滑梯,你一踏出去,就会顺着滑梯一滑到底,回不了头的;第二,不要让自己的生活过度,要存一笔钱叫做WalkAway Money,走人钱,让你能随时拍拍屁股走人。当你的上司、、客户要求你做超出道德良心底线的事,你要有能力说“不”,然后离开。但是如果你花费高,没有存钱,没有准备,到时候就会非常被动,你有房屋贷款,要负担小孩子的学费、家庭的生活费,你就会被迫走下这个涂了肥皂的滑梯。

(节选)

--------------------------------------

跟随星云大师

开始我是去佛光山学习,住了大约三四个月。

佛光山是星云大师创建的大道场,有近千名出家人,在全球五大洲都有一两座大型寺院及许多中小型寺院和精舍,台湾各县市也都有寺院和精舍,是当时台湾大的寺院体系。

星云大师在台湾无人不知、无人不晓,曾被提名诺贝尔和平奖,他的事迹不需要我多说。大师对我极为照顾,我非常地感恩。

大师传承了中国寺院的古代道风,将寺院和僧众的规矩带到了台湾,而且发扬光大。星云大师11岁出家,1949年22岁到台湾。由于自幼在寺院中长大,对出家众的戒律和规矩都有完整的学习,但由于战乱,没有机会进入佛学院或禅堂学习经教和禅修,而是在那兵荒马乱的年代,凭借着无比强大的毅力、对佛法的信心、严谨的持戒,在那么困难、很少人供养的艰苦环境中,一步一步建立了这样一个庞大的寺院体系,将中国寺院的传承保留了下来,是极为了不起的。

(节选)

------------------------------------------------------------------

宗萨钦哲仁波切——印度之旅

当时台湾想听法的人比较少,多半是想求功德,喜欢参加灌顶法会,尤其是长寿灌顶和各种财神灌顶。有弟子要求他也多举办灌顶法会。灌顶中的其中一个仪式,是上师用手为弟子摸顶,代表上师对弟子的加持。

一位学生问:“是不是你用手摸一下我们的头,我们就能修行成就?”

他说:“当然不是。要修行成就,要先学习必要的知见,然后开始修行。”他又笑着说:“但是,教导真正的修行方法,很少人想听,而摸摸头,很多人就开心地捐钱。当我需要钱建设寺院,而对方希望我摸他的头,那么简单省事、大家都开心的方法,就是我摸头,你捐钱。”

所有人听了都大笑。

------------------------------------------

作茧自缚

我时常觉得,别人是追女朋友,想得到女友的心;而我总是在追太太,想让太太爱上我。

像是有一次,我趁她出门时,剪了很多大大小小心形的红纸片,贴了一墙,关上灯,点了许多彩色的小蜡烛,在插着玫瑰的玻璃瓶边,放了张温馨的卡片,还有美味的红葡萄酒、精致的酒杯……然后静静地坐在角落等她回家。

她一走进房间,看了一眼布置,对我说:“你这是什么意思?你想干吗?你想干吗?”然后就把灯开了,从包里取出佛经和法本。

我只好乖乖走开。答应不打扰对方修行的,还能说什么呢?

当然,除了承诺之外,我也很能体会央金的心境。八年来,她不眠不休地投入做企业,身心疲惫烦恼,想放下一切追求解脱,有一点像我出家以前在麦肯锡的心境。所以我虽然心里想着谈恋爱,但是仍然成全她想修行的心,送她参加法会,四处向高僧活佛求法。

(节选)

--------------------------------------

觉性科学

如前所说,2011年起,我父亲即开始整合他多年所学。近30年来,他收集了大量的心智科学方面的资料,而且他曾向四五十位大禅师和活佛学习,每次都记录了详细的笔记,他于2008年在圣山中闭关之后,对禅修和心性有确认性的体悟,然而,该如何推广呢?

禅修这门学问不是宗教,但由于古代没有今日的学府和教育制度;因此,数千年来,禅修的方法,是由宗教和寺院传承下来的,也因此,禅修时常被误认为是宗教。但事实上,禅修并不属于任何宗教,而是属于全人类的一门科学方法。

我们确信如果禅法能推广和普及,则对个人的行为、社会的和谐、国家的安定、人类的幸福,都会有极大的正面功能。但是,一谈“佛”字,就会落入宗教的局限;如果通过佛教界来传播,则更落入宗教,这该怎么办?

于是,我们开始思维如何将这些学问纳入正规教育体系,结合“心智科学”和禅修,形成了“觉性科学”这门新的综合学科,通过大学和研究院非宗教式的教学,将禅修这门学问科学化、现代化、生活化,让人人能学,成为人类未来通识教育的一部分。序言

用户评价

“念完哈佛念阿弥陀佛”,光是这个书名就给我带来了很多画面感,让我忍不住去想象一个人的生命历程。我不认为这本书会简单地讲述学习佛法的技巧,或者哈佛的校园生活。相反,我更倾向于认为,这是一本关于人生选择与意义追寻的书。我会去想,是什么样的经历,让一个人在完成了世俗意义上的最高学府的学业后,将目光投向了更为内在的精神世界?这其中一定蕴含着深刻的个人感悟和对生命本质的探索。或许作者在哈佛的求学过程中,见识了太多名利场上的起起落落,感受到了物质世界的浮华与短暂,因而开始反思人生的真正价值。又或者,他在学术研究的道路上,遇到了某种瓶颈,或者看到了科学无法解答的终极问题,从而转向了哲学和宗教的领域。我期待这本书能展现出一种智慧的跨越,一种从外在世界的征服到内在世界的安顿的转变。这种转变,不是逃避,而是一种更为成熟和深刻的人生观的体现。我相信作者会用一种平实而充满力量的语言,分享他在人生不同阶段的思考,以及这些思考如何最终汇聚成他今天的选择。

评分这本书的书名,像是一次意想不到的旅程邀请。我无法想象一个从哈佛毕业的人,会选择“念阿弥陀佛”,这其中的跳跃和转变,本身就蕴含着极大的故事性。我好奇的不是作者在哈佛学到了什么具体的知识,而是他在那里经历了什么,看到了什么,又或者,在那个充满理性与逻辑的学术殿堂里,他内心深处对某种超越性的东西产生了怎样的渴望。是不是在追求知识的顶峰时,反而更加感到某种空虚,从而转而寻求内心的安顿?或者,这是一种对生命意义更深层次的追问,认为世俗的成功终究无法带来永恒的满足。我设想,作者在书中可能会用一种非常真诚、甚至带着些许迷茫的口吻,讲述他如何从一个在学术界叱咤风云的人物,逐渐走向心灵的彼岸。这不仅仅是关于宗教信仰的皈依,更可能是一种对人生价值的重新审视,是对“何为真正有意义的生活”的深刻反思。我期待书中能够看到那种在极致的理性之后,对感性、对精神世界的需求,以及这种需求如何一步步引导他找到心灵的归宿。这种转变的过程,我想会是这本书最吸引我的地方。

评分这本书的书名,就像一个引人深思的谜题,瞬间勾起了我的好奇心。我脑海里浮现出的是一个在追求知识的最高殿堂后,又转向了心灵深处的探寻的个体。我并不认为这是一本关于如何在哈佛学习的攻略,也不是一本简单的介绍佛教知识的读物。更吸引我的是,它可能在讲述一种人生选择的智慧,一种在物质与精神之间找到平衡的哲学。我好奇作者在哈佛的经历,是否让他对知识的边界有了更深的认识,从而开始思考那些超越科学范畴的问题。或者,他可能在经历了世俗的辉煌之后,反而更加体会到内心的宁静与安详的珍贵。我期待这本书能够以一种非常个人化、非常真诚的视角,分享作者在人生不同阶段的思考和感悟,展现出一种从外部世界的追求,到内心世界的安顿的转变。这种转变,不是简单的放弃,而是一种更为深刻的人生理解和智慧的升华,是对“何为生命真正的价值”的有力回答。

评分乍看之下,《念完哈佛念阿弥陀佛》这个书名,确实会让人产生一种强烈的反差感,仿佛是两个截然不同的世界被强行并置。但这正是它的魅力所在。我猜想,这本书并非简单地叙述作者在哈佛的学习经历,或是介绍佛教的教义。它更可能是在探讨一种人生哲学,一种在物质文明高度发达的时代,对精神家园的重建。我会好奇,作者在哈佛那样一个充满理性、逻辑和竞争的环境中,是如何保持一颗对内心世界的敏感的?是否在那样的环境中,反而更加凸显了精神层面的追求的重要性?我期待书中能够展现出一种深刻的个人成长轨迹,一种从外部世界的获取转向内部世界的体悟的升华。这可能是一种对“成功”定义的重新理解,认为真正的成功,不仅在于外在的成就,更在于内心的平和与智慧。我希望能在这本书中,找到关于如何在现代社会中,平衡世俗追求与精神信仰的答案,以及作者是如何在这种平衡中,找到属于自己的独特的人生道路。

评分这本书的名字听起来就很有意思,一开始吸引我的是这种强烈的对比感。“念完哈佛念阿弥陀佛”,仿佛是两种截然不同的人生轨迹的交汇点,一个代表着世俗顶尖的智慧与成就,另一个则指向了心灵的宁静与解脱。我很好奇,作者是如何将这两者融为一体的?是哈佛的经历赋予了他解读佛法的独特视角,还是阿弥陀佛的信仰让他对哈佛的学习有了更深刻的领悟?我猜测书中可能探讨了理性与信仰、知识与智慧、世俗追求与精神寄托之间的张力与和谐。或许作者在哈佛的求学过程中,就已经埋下了对佛法的兴趣,或者是在毕业后,历经了人生的起伏,才开始转向内心的探寻。我尤其期待书中能分享作者在哈佛期间遇到的挑战和启发,以及这些经历如何引导他最终走向对阿弥陀佛的信仰。这是一种很独特的视角,不同于我以往读过的任何关于佛法或励志的书籍,它似乎提供了一种全新的思考方式,将物质世界的成功与精神世界的富足联系起来,打破了人们对于“成功”和“修行”的刻板印象。这种跨界的思考,让我充满了好奇心,想知道作者是如何将这两个看似遥不可及的世界,用文字连接起来的。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有