具体描述

图书基本信息

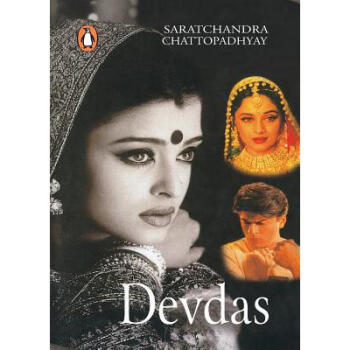

Devdas

作者: Saratchandra Chattopadhyay;

ISBN13: 9780143430223

类型: 平装(简装书)

语种: 英语(English)

出版日期: 2002-08-12

出版社: Prhi

页数: 146

重量(克): 145

尺寸: 17.78 x 12.7 x 0.8636 cm

商品简介

Saratchandra Chattopadhyay tells the tragic story of Devdas and his doomed love in this translation of the original Bengali classic.Devdas is a young man who is in love with Paro. They have been together since childhood, and their love spans their entire life. However, Paro s parents have other plans for her. They want to marry her off to another man, and this marriage will prove destructive to Devdas sanity. His grief, and the story of his drunken stupor as he pines for his beloved Paro, is a classic story that has been told and retold throughout the decades since its first release. This English translation brings out the wonder and tragedy of the original Bengali novel for a new generation of readers.用户评价

这本关于人性的探索之作,着实让我沉浸其中,久久不能自拔。它描绘了角色内心深处那些复杂而又纠结的情感,那种挥之不去的宿命感和对过往的执念,仿佛透过字里行间都能触摸到人物皮肤下的颤栗。作者对于环境的细致入微的刻画,成功地将那个特定时代的氛围渲染得淋漓尽致,无论是奢华的宴会还是落寞的独处,都显得那么真实可感。我尤其欣赏作者笔下那种不动声色的力量,它不像某些作品那样直白地宣泄情感,而是通过人物微妙的眼神、犹豫的停顿和不经意的动作,将人物内心的波涛汹涌展现出来。读到某些情节时,我常常会停下来,反复咀嚼那些句子,思考如果是我身处彼境,又会作何选择。这种沉浸式的阅读体验,让人不得不佩服作者对人情世故的洞察力,以及驾驭复杂叙事结构的功力。它不仅仅是一个故事,更像是一面镜子,映照出我们每个人心中或多或少的遗憾与挣扎。

评分这本书带给我一种非常压抑但又极其纯粹的美学体验。它成功地营造了一种“无可挽回”的氛围,让人从一开始就知道结局的悲凉,却依然忍不住想知道“如何”走向那个结局。作者对细节的关注达到了令人发指的地步,无论是人物穿着的材质变化,还是室内光线的微弱波动,都服务于整体的情感基调。特别是对几个主要人物内心矛盾的刻画,那种理智与欲望、责任与自由之间的撕扯,被描绘得极其立体和真实。读起来,我仿佛化身为一个隐形的观察者,站在命运的十字路口,看着角色们一次次做出痛苦的抉择。这种近乎残酷的真实感,是许多追求完美结局的作品所无法比拟的。它不回避人性中的弱点和黑暗面,反而直面它们,并从中提炼出一种近乎神圣的悲剧力量。

评分我花了很长时间来消化这本书带给我的冲击力,它像是一场漫长而潮湿的梦境,醒来后,那种湿漉漉的怅惘感久久不散。与其他专注于情节推进的作品不同,这部作品更像是一部人物的“心灵史诗”。它的叙事结构是碎片化的,情感的爆发点也是隐忍的,这要求读者必须保持高度的专注力,去拼凑那些散落在文字间的线索和情绪的碎片。我欣赏作者敢于挑战读者理解阈值的勇气,它没有把所有东西都摆在桌面上供人取用,而是将很多关键的转折点留给了读者的想象和推理。这种互动性,让阅读过程变成了一种主动的创造,而不是被动的接受。合上书的那一刻,我感受到的不是故事的结束,而是人物命运的延续,仿佛他们依然在那个世界中,继续承受着各自的重量。

评分这部作品的语言魅力是毋庸置疑的,它带着一种古典的韵律感,但又不会显得故作高深。遣词造句间,流露出一种对文字本身的敬畏和精雕细琢。我常常被那些描述场景或心理状态的段落所震撼,那些形容词和动词的搭配,精准得像是外科手术刀下的切割。与其他同类题材的作品相比,它避开了许多陈词滥调,转而深入挖掘了社会结构对个体命运的压制与扭曲。角色的悲剧性,很大程度上并非源于自身的愚蠢,而是时代和阶层固化的无情碾压。这种对社会背景的深刻关照,使得整个故事的格局一下子拔高了。我甚至会想象作者是如何斟酌每一个词汇的落点,才能达到如此浑然天成的艺术效果。它证明了,好的文学作品,即便描绘的是遥远的往事,其内核依然能与当下的我们产生强烈的共鸣。

评分老实说,初捧此书时,我本以为会是一段平铺直叙的爱情悲剧,但很快,我的预判就被彻底颠覆了。这不仅仅是关于“爱”的故事,更是一部关于“错过”与“选择”的哲学探讨。作者构建了一个庞大的情感迷宫,每一个岔路口都通向不同的痛苦境地。我特别留意到叙事节奏的处理,那种时而急促如奔流,时而缓慢如滴水的声音变化,极大地增强了故事的戏剧张力。它巧妙地利用了象征手法,那些反复出现的意象,如夜色、酒精,或者某件信物,都承担了比表面文字更深层次的意义,需要读者主动去解码。这种需要“用力”去阅读的作品,反而更能激发我的阅读兴趣。读完之后,我感到一种被彻底掏空又被某种深刻真理充盈的奇妙感受,它没有提供廉价的安慰,而是提供了一种面对残酷现实的勇气和清醒。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有