具体描述

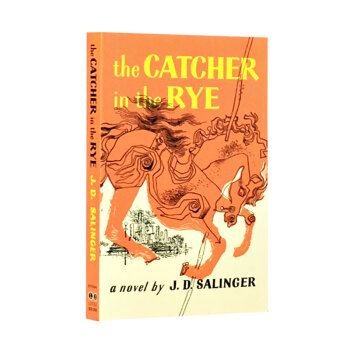

16岁的中学生霍尔顿出身于纽约一个中产阶级家庭。父母、老师要他好好读书以便将来出人头地,而学校里一天到晚干的,就是谈女人、酒和性。他看不惯周围的一切,无心学习,因而老是挨罚。第四次被开除时,他没有回家,只身在纽约城游荡了一天两夜……

《麦田里的守望者》一经问世即在青少年中引起强烈共鸣,一时间,模仿霍尔顿的言行举止成为一种时尚,风衣和反戴的红色鸭舌帽成为美国的流行街景。小说出版后至今影响不衰,全球发行量超过六千万册,被无数中学和高等院校列为必读的课外读物,其主题也深受社会学者重视。

Ever since it was first published in 1951, this novel has been the coming-of-age story against which all others are judged. Read and cherished by generations, the story of Holden Caulfield is truly one of America's literary treasures. ——This text refers to the Paperback edition.

用户评价

这本书的结构,虽然看似松散,实则暗藏着一种精密的内在逻辑,那就是“逃离与回归”的循环。主角不断地从一个安全区(或者说他自认为的安全区)逃离到另一个不确定的境地,每一次的短暂停留,都是一次失败的尝试去构建某种稳定的联结。那些短暂出现的温暖瞬间——比如和妹妹之间的互动,或者对某个旧友的怀念——都如同沙漠中的绿洲,它们的美丽和珍贵,恰恰是因为它们的短暂和不可挽回。这种对“失去”的反复强调,构建了一种强烈的宿命感。读者会不由自主地屏息等待,希望他能抓住那些稍纵即逝的善意,然而每一次,他都因为自己的心结或者外界的干扰而功亏一篑。这种叙事模式,恰恰反映了青春期特有的体验:生活充满了可能性,但也充斥着无数次“本来可以”的遗憾,每一次的努力似乎都导向了更大的空虚,这种深层次的、关于“错过”的哲学思考,远超出了普通青春小说的范畴。

评分这本书最让我震撼的,是它对于“真诚”这种品质的近乎宗教般的崇拜与绝望。主角对“假”的厌恶,与其说是道德上的批判,不如说是一种生存策略上的防御机制。他将所有不符合他内心那把尺子的事物都归类为“假货”,以此来保护自己那颗尚未完全硬化的内心不受世俗的侵蚀。然而,这种极端的二元对立,最终也成了禁锢他自己的牢笼。他看不见成人世界的灰色地带,看不见伪装有时是为了生存的必要,看不见那些看似“虚伪”的行为背后可能隐藏的善意或无奈。阅读过程中,我不断地在内心与主角进行辩论:你的坚持是对的,但你的排斥是否过于绝对了?这种内在的对话,使得阅读体验变得极其个人化和富有挑战性。它迫使读者去思考,究竟什么是真正的“正直”,以及,为了坚守这种“正直”,我们愿意付出多大的代价,甚至是否愿意以牺牲与他人建立深刻联系的代价来换取这份孤独的纯洁感。这本书的价值,便在于它将这种极其个人化的挣扎,提升到了一个关于人性选择的哲学层面。

评分从文学技法上来说,这本书的叙事节奏把握得极妙,它不是那种平铺直叙、线索分明的传统小说,更像是一场意识流的漫游,充满了跳跃性的回忆和突如其来的感悟。作者巧妙地运用了大量年轻人口吻中特有的俚语和重复的表达,这让整个故事的真实感倍增,也为故事蒙上了一层既轻佻又绝望的色彩。我尤其欣赏其中对于环境描写的侧重,虽然笔墨不多,但那些关于纽约寒冷、关于特定时刻光线变化的捕捉,都精确地烘托了主角内心的孤寂。他观察世界的方式是如此的细节化,比如对某些人衣着习惯的注意,对某些声音的敏感,这些琐碎的细节堆砌起来,构建了一个异常饱满、令人信服的青春期心理侧写。这不仅仅是一个关于“离家出走”的故事,它更像是一部关于“情感失语症”的案例研究,主角试图与世界沟通,但他的语言系统似乎只对同一种频率产生反应,对其他所有频率都报以不屑或困惑。每次当他试图表达更深层的情感时,总会被一种突如其来的讥讽或自我保护机制打断,这种内在的冲突,是全书最引人入胜的部分。

评分读完这本书,留下的余味不是一个明确的“教训”或“结局”,而是一连串挥之不去的疑问,一种挥霍殆尽的疲惫感。它成功地捕捉了青春期那种既想拥抱世界又害怕被世界同化,那种“我什么都知道,但我什么都做不好”的矛盾情态。我回想起自己年轻时那些不合时宜的冲动和对既定规则的本能反抗,这本书像一面镜子,清晰地映照出我们都曾有过的、那份对“不成熟”的固执捍卫。这种“捍卫”并非真的天真,而是一种对抗被规范化的、对自我身份被稀释的恐惧。作者的高明之处在于,他没有将主角塑造成一个传统的英雄或反派,他只是一个在过渡期中挣扎的个体,他的愤怒是真实的,他的脆弱也是真实的,只是他没有学会如何以一种社会接受的方式去处理它们。这种未被解决的张力,使得这本书拥有了跨越时代的生命力,因为每一个感到“错位”的灵魂,都能在其中找到自己的影子,哪怕是微弱的、模糊的共鸣。

评分这本书的封面设计初见便带着一种令人不安的疏离感,那种略显粗粝的质感和几乎要从纸张上溢出来的忧郁色调,一下子就将我拉入了一种特定的心境。我当时正处于一个对周遭世界感到极度格格不入的阶段,渴望找到一个能完全理解那种“局外人”感觉的声音。翻开第一页,那种近乎口语化、略显粗粝的叙述方式,像是一个老朋友在深夜里,带着宿醉和未消的怒气,向你倾诉他最近经历的一切。没有华丽的辞藻,没有刻意的雕琢,全都是未经修饰的、带着浓重个人色彩的观察和判断。那种对成人世界虚伪和矫饰毫不留情的抨击,像一把钝刀,缓慢而坚定地剖开了我一直以来试图忽略的社会表象。我仿佛不是在阅读,而是在一个昏暗的角落里,被这个声音拽着,被迫直面那些我们集体选择不去深究的矛盾与荒谬。尤其是对“假”的执着描绘,那种近乎偏执的对纯真和本真的追寻,让人在阅读时产生一种强烈的代入感,仿佛自己也成了那个在寒风中漫无目的游荡,只为守护心中那一片“不被污染”净土的灵魂。这本书带来的不是轻松的阅读体验,而是一种沉重的共鸣,它让你不得不停下来,审视自己是否也正在不自觉地成为自己曾经最鄙视的那种人。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![The Lego(r) Batman Movie: The Making of the Movie [精装] [10-17岁] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/130000004014/58a66c2fN6347c9c3.jpg)

![The Bronze Bow 青铜弓箭 英文原版 [平装] [4-6岁] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/19000376/bcff26dc-73f3-4424-ad0c-ce6fd14de7e8.jpg)

![Pinkalicious: Tickled Pink粉红情缘:捧腹大笑 [平装] [4-8岁] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/19004624/550be590Ndda41160.jpg)

![Lilly's Purple Plastic Purse莉莉的紫色小皮包 英文原版 [精装] [4岁及以上] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/19009432/550be70eN52cec2e8.jpg)

![The Choice抉择 英文原版 [平装] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/19030863/83ca1468-c230-4497-ab74-898c40d8b4f9.jpg)

![Lewis and Clark: A Prairie Dog for the President[进阶式阅读丛书: 总统的土拨鼠: 刘易斯和克拉克] [平装] [5岁及以上] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/19031967/rBEhU1KpkDoIAAAAABSLRNd-_MsAAGuAAIk6t4AFItc521.jpg)

![Mike Stellar: Nerves of Steel [平装] [9岁及以上] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/19032628/e6a532ab-76c1-4acf-93ea-314da0d94bf7.jpg)

![Peter Spier's Circus 英文原版 [平装] [3岁及以上] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/19035837/992c04c0-0967-414f-832e-1b4b506bf5b0.jpg)

![Guns: a Visual History 枪之视觉历史 [精装] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/19041098/060c971b-8aa9-4f52-bb67-31c29f611dd8.jpg)

![German Made Simple [平装] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/19041690/183fc8fe-8749-4f9b-a10e-dae96dc35210.jpg)

![Book of Longing渴望之书 英文原版 [精装] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/19100188/550fad93Nc12be16b.jpg)

![Eichmann in Jerusalem [平装] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/19128056/4d0b7a4f-f8c4-483f-9f55-9f5a9888e224.jpg)

![The Night Before the Tooth Fairy [平装] [4岁及以上] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/19138301/10e303f5-55c7-4cc7-a059-cdf9c5ed1866.jpg)

![Botanical Painting With Coloured Pencils 彩铅植物绘画 英文原版 [精装] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/19243027/rBEGFE-aRqcIAAAAAABAUjzYjwwAAARJAPM-O0AAEBq792.jpg)

![The Mathematics of Poker 英文原版 [平装] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/19357115/rBEhVFJbXDQIAAAAAABZ6MdnCLwAAEGbgEiZk4AAFoA897.jpg)

![The Stonecutter, Book & CD (Flip-Up Fairy Tales) 石匠的故事,书附CD [平装] [2岁及以上] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/19455194/rBEhWFJuC3oIAAAAAACGvPf2dRUAAErPgIGj-UAAIbU288.jpg)

![How to Read Literature Like a Professor Revised如何阅读一本文学书 英文原版 [平装] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/19473769/53b4a524Na2f875aa.jpg)

![Who Was Nelson Mandela? [平装] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/19475694/539f8aa9N3c56b8a7.jpg)

![Endymion Mass Market Paperbound [平装] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/19484454/5469d520Nd57da0c9.jpg)