具体描述

产品特色

内容简介

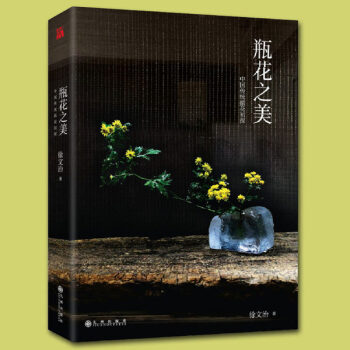

中国传统插花源远流长的历史,而“瓶花”是自宋以来中国插花艺术约定俗成的称谓。本书堪称中国传统插花初探之作,作者结合历代典籍文献和绘画、瓶花作品,从文化、历史、生活、工艺、艺术、设计、美学、鉴赏等角度,深入解读唐宋以来的瓶花理论,还原中国瓶花艺术的本来面目。并通过研读经典,厘清中国传统瓶花的艺术旨归与审美标准,进而探索瓶花艺术在当代空间规划中的应用。

作者简介

徐文治,恭王府传统中式生活研究所副主任,布里艺术文化中心创始人,资深艺术媒体人、策展人、空间艺术规划师。中国插花花艺协会理事。曾任《画廊》杂志副主编,《新美域》杂志主编,对萧谦中、陈师曾、溥儒、赵朴初诸先生研究用功甚勤,有相关论文发表或出版。近年来致力于传统生活美学研究,对文人茶事及瓶花艺术颇有心得。近来更致力于探讨瓶花在艺术展览和当代生活空间中的运用实践,常年为恭王府、国家博物馆、中国美术馆、故宫博物院等相关艺术展览和文化活动提供展陈设计服务。

目录

概 说

花 目

花 器

宜 称

插 贮

滋 养

节 令

屏 俗

茶 寮

典 籍

用户评价

这本书的装帧设计简直是一场视觉的盛宴。厚实的铜版纸,细腻的触感,光是捧在手里,就能感受到作者对美的极致追求。封面那幅淡雅的瓶花作品,用色克制却韵味无穷,让人忍不住想立刻翻开一探究竟。内页的排版更是考究,留白恰到好处,既有呼吸感,又不失艺术气息。那些精美的摄影作品,色彩还原度极高,每一个花材的纹理、每一处枝条的转折,都清晰可见,仿佛能嗅到空气中弥漫的淡淡花香。尤其欣赏它在图文配合上的用心,理论阐述的文字与实物图片的切换流畅自然,读起来毫无障碍,反倒像是在欣赏一本高品质的艺术画册,让人在学习之余,也获得了极大的精神享受。这种对手工质感的执着,体现了作者对传统艺术的敬畏,也让这本书不仅仅是一本工具书,更是一件值得珍藏的艺术品。

评分这本书的叙事风格极为个人化,读起来有一种被一位睿智长者娓娓道来的亲切感。作者的文笔既有文人的清雅脱俗,又不失对生活的热爱与真诚。他没有使用晦涩难懂的专业术语来构建壁垒,而是用一种极为平易近人却又充满诗意的方式,阐述那些看似高深莫测的插花心法。我特别喜欢其中穿插的一些作者早年的创作感悟和心路历程,那些关于材料选择的挣扎、关于意境营造的反复推敲,让冰冷的理论鲜活了起来,充满了人情味。这使得读者在学习技艺的同时,也能感受到创作者在追求艺术道路上那种专注而又洒脱的人生态度,读完后心里是暖暖的,充满了继续探索的动力,仿佛与作者进行了一场深刻的精神交流。

评分这本书最打动我的地方,在于它对“在日常中发现美”这一主题的反复强调。它并非只针对那些拥有专业花材和昂贵器具的人士,而是倡导一种将艺术融入生活的态度。作者在书中多次提到,即便是庭院里最普通的野花、家中寻常的陶罐,只要用心去观察和搭配,也能组合出令人动容的艺术品。这种实用主义与理想主义的完美结合,极大地解放了我的创作思维。它让我意识到,瓶花之美,不在于材料的稀有,而在于发现者那颗敏锐而热爱自然的心。这本书成功地将一种高雅的艺术形式“亲民化”了,它鼓励每一个读者,随时随地都可以成为自己生活环境中的美学构建者,这是一种非常积极且具有普适价值的艺术引导。

评分我作为一个对东方美学有着深厚兴趣的业余爱好者,这本书给我带来的启发是颠覆性的。它没有停留在简单地教你“如何插花”的表层技巧,而是深入挖掘了瓶花背后所蕴含的哲学思想。作者巧妙地将中国传统文化中的“气韵生动”、“虚实相生”等概念,熔铸进对瓶花线条、结构和意境的解读中。阅读过程中,我仿佛被带入了一个与自然对话的境界,理解了为何一枝梅花、几片叶子,在瓶中就能展现出万千气象。这种由内而外的精神洗礼,远超出了单纯的插花技艺范畴,它教会我如何用更细腻、更富哲思的眼光去观察生活中的一草一木,去捕捉稍纵即逝的美好瞬间。这种深层次的文化渗透,是很多其他插花书籍所不具备的深度。

评分从结构安排上看,这本书的逻辑层次是极其严谨和科学的。它并非杂乱无章地罗列技巧,而是构建了一个从基础认知到高级应用的完整学习路径。开篇对瓶花历史的梳理简明扼要,为后续的理论讲解打下了坚实的基础。接着,对不同花器特性的分析细致入微,强调了“器”与“花”之间相辅相成的关系。随后,章节内容逐步深入到对“平衡感”、“空间感”和“动态美”的拆解,每一部分都辅以大量的案例解析,使抽象的理论变得直观易懂。这种层层递进、环环相扣的编排方式,极大地降低了学习的门槛,即使是初学者也能沿着这本书的指引,系统地建立起自己的瓶花审美框架,让人感到每翻一页都有实在的收获和进步。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有