具体描述

基本信息

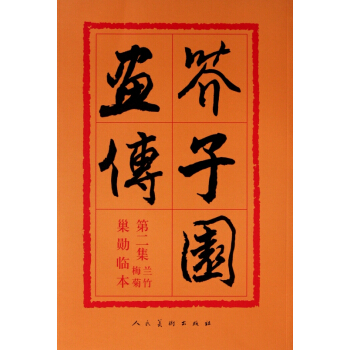

- 商品名称:芥子园画传(第2集兰竹梅菊巢勋临本)

- 作者:(清)王蓍//王概//王臬

- 定价:29

- 出版社:人民美术

- ISBN号:9787102012469

其他参考信息(以实物为准)

- 出版时间:2011-09-01

- 印刷时间:2011-09-01

- 版次:3

- 印次:21

- 开本:16开

- 包装:平装

- 页数:308

编辑**语

由王蓍等编著的《芥子园画传》是一本众所周知的很好的、作为中国画入门教材的绘画图谱著作。自此书问世后,就成为画家之**。 本书根据《芥子园画传》的论述与图版,重新进行去粗取精的编排,并在《芥子园画传》原有的图版边,再选配有关的历代大画家或整幅或局部的作品,一起进行说解。图文并茂,以求得*为明了的效果。

内容提要

由王蓍等编著的《芥子园画传》是过去初学中国画技法的一本教科书, 可以学习用笔,写形、构图等基本技法。从这个门径就能初步体会到古人技 法的优良传统。**重印的《芥子园画传》,并不是要我们照着这个楷模去 抄袭,而是利用它引导我们去学习用笔和写形的技巧,再进行写生,由现实 生活中再进行创作。应该强调指出,为了进行创作,*重要的是要师法造化 ,从现实生活中吸收创作的源泉,临摹和参考古人的技法,只是入手的门径 ,只有初步掌握了传统技法,再有素描的功夫,深入体验生活,才能画出生 动活泼反映社会主义、富有民族风格的现实主义作品。

初学练习用笔、写形、构图,《芥子园画传》可供参考,《芥子园画传 》是清初时代编绘的,清初画风崇尚临摹与仿古,所以这部书也只是介绍了 前人用笔、写形和构图等技法,至于怎样的运用这些技法去写生,并未谈出 ,是*大的缺点。

总之,《芥子园画传》是有悠久历史的,序言、跋语或其他文字叙述中 ,也就未*加*动。

目录

兰竹谱序

梅菊谱序

画传合编序

序

兰谱

画法歌诀起手式

古今诸名人图画

竹谱

画法歌诀起手式

古今诸名人图画

梅谱

画法歌诀起手式

古今诸名人图画

菊谱

画法歌诀起手式

古今诸名人图画

增广名家画谱(四十八幅)

用户评价

对于竹子,我一直有着一种敬畏之情。它象征着坚韧不拔,又寓意着君子之风。巢勋先生在《芥子园画传》中的竹子临本,更是将这份精神体现得淋漓尽致。他笔下的竹,无论是在风雨中摇曳,还是在静谧中挺立,都散发着一种强大的生命力。竹竿的粗细变化,竹节的方圆,竹叶的疏密,都经过精心的安排。我印象深刻的是其中一幅画,描绘的是雨后新生的竹笋,嫩黄的竹壳包裹着翠绿的竹叶,显得格外娇嫩欲滴,充满着蓬勃的生机。这幅画让我体会到,即使是初生的事物,也可以拥有顽强的生命力。而对于那些挺拔的竹杆,巢勋先生用浓墨勾勒,再以淡墨皴擦,使得竹竿的质感十足,仿佛能感受到它在阳光下闪烁的光泽。竹叶的描绘更是关键,他常常用“个”字形或“介”字形来组合,但又变化多端,疏密有致,既表现了竹叶的轻盈飘逸,又充满了力量感。我发现,书中的竹子,不仅仅是形态的写实,更是一种精神的寄托。我开始尝试着在临摹时,去感受竹子“未出土时先有节,到凌云处仍虚心”的品格。有时候,我会想象着竹子在风中沙沙作响,那声音仿佛是一种无声的教诲,告诫我要保持谦逊和坚韧。

评分这本书,不仅仅是一本画谱,更是一本关于中国传统绘画精神的启蒙读物。我初次接触时,只看到了线条和墨色,但随着临摹的深入,我逐渐体会到了其中蕴含的文化底蕴。巢勋先生作为一位杰出的画家,他对“四君子”的理解,超越了简单的形似,更深入到了形而上的精神层面。书中每一幅画,都像是经过深思熟虑的艺术品,每一个笔触,都充满了力量与韵味。我常常在临摹的过程中,停下来,细细品味画中的意境。例如,关于竹子的“节节高”,我不再仅仅将其理解为形态上的笔直向上,而是看到了其中蕴含的生命成长、不断超越自我的精神。而兰花的“空谷幽兰”,则让我联想到君子之德,不慕名利,内敛含蓄。这种精神层面的理解,让我的绘画不再是简单的技术练习,而是变成了一种心灵的修行。书中的一些留白处理,更是点睛之笔,恰到好处地营造出一种空灵的意境,让观者有更多的想象空间。我常常在想,如果我没有这本书,我的绘画之路,可能会走很多弯路。

评分不得不提的是,巢勋先生的临本,在传承和发展上都做得非常出色。他并非简单地复制前人的作品,而是在吸收前人精华的基础上,加入了自己独到的见解和创新。我曾对比过《芥子园画谱》的其他版本,发现巢勋临本在某些细节的处理上,更加生动、更加富有表现力。例如,在描绘梅花时,他对于枝干的皴法,以及花瓣的晕染,都更加细腻,更具匠心。这种对细节的精益求精,恰恰体现了一位真正艺术家的追求。这本书让我明白,临摹不仅仅是为了学习技法,更是为了学习一种艺术家的思维方式,一种对美的感悟和表达。我经常会在夜深人静的时候,点上一盏台灯,对着画册,一遍一遍地临摹。有时候,我会感到疲惫,但当看到画中的意境逐渐在我的笔下呈现时,那种成就感是无法用言语来形容的。这本书,为我打开了一扇通往中国传统绘画世界的大门,让我得以窥见其中博大精深的奥秘。

评分这本书还有一个特点,就是它的“实用性”。虽然它所描绘的是中国传统绘画中的经典题材,但其中的绘画技法和构图原理,至今仍然具有很强的指导意义。我曾经尝试着用书中的构图方法来画一些现代题材的作品,发现效果出奇地好。例如,书中的兰竹构图,强调疏密有致、虚实相间的原则,这种原则同样适用于很多其他题材的绘画。巢勋先生在处理画面中的留白和呼应关系上,也做得非常到位,这些都是值得我们学习和借鉴的。我曾经为了画一幅山水画,而费尽心思构思画面,但总觉得画面不够生动,不够有韵味。后来,我才意识到,问题可能在于我忽视了对传统构图原理的理解。这本书,恰恰弥补了我的这方面的不足。它让我明白,中国传统绘画的魅力,不仅在于其意境的深远,更在于其严谨的法度。

评分这本书的缘起,要追溯到我初涉国画的那个夏天。那时,我对山水写意尚不能得其门径,心中却对兰竹梅菊这四君子有着莫名的向往,总觉得它们是文人画的灵魂所在,是雅致与风骨的象征。偶然间在一家旧书店翻到这本《芥子园画传(第2集兰竹梅菊巢勋临本)》,那素雅的装帧,淡淡的墨香,瞬间便吸引了我。虽然当时对巢勋其人知之甚少,但画册中工整清晰的线条,以及对四君子不同姿态、不同神韵的细致描摹,让我仿佛看到了古人的智慧与匠心。我开始尝试着临摹,起初是笨拙而生涩的,线条僵硬,墨色浮于表面,离画册中的意境十万八千里。然而,正是这种距离感,反而激发了我更强烈的学习热情。我日复一日地对着画册,体会笔尖的提按顿挫,感受墨色的浓淡干湿。书中的每一笔,每一画,都像一位循循善诱的老师,耐心指导着我。我学会了如何勾勒兰花的秀逸,如何点染竹叶的挺拔,如何表现梅花的傲骨,以及菊花的富丽。这不仅仅是绘画技巧的提升,更是一种心境的修炼。在临摹的过程中,我逐渐理解了“四君子”所代表的品格,也开始在笔墨中寻找属于自己的那份从容与淡泊。书中的注释虽然不多,但寥寥数语,往往能点醒我,让我茅塞顿开。例如,关于竹子的“节节高”,不仅仅是形态上的追求,更是精神上的象征。巢勋先生的临本,恰恰将这种精神内涵通过笔墨淋漓尽致地展现出来。翻开书页,仿佛能听到竹子的飒飒声,闻到梅花的暗香,看到菊花在秋风中摇曳的身姿。这种沉浸式的体验,是任何线上教程都无法比拟的。

评分菊花,那是一种富丽而高雅的象征。在我看来,菊花的美,在于它的繁盛,也在于它的独立。不同于梅花的孤傲,菊花更有一种从容自在的气度。巢勋先生的临本,将菊花的这种特点表现得相当到位。他笔下的菊花,花瓣层次分明,色彩丰富,形态各异。有的团团簇簇,如锦簇一般;有的则舒展大方,如芙蓉般娇艳。我尤其欣赏其中几幅描绘秋菊的作品,那金黄色的花瓣,在秋日的阳光下闪耀着温暖的光芒,仿佛能感受到秋风吹拂时,花瓣微微摆动的姿态。巢勋先生在描绘菊花时,常常会用“圈”来表现花瓣的层次,但每一个“圈”的疏密、大小、方向都经过精心设计,使得花朵显得饱满而不失灵动。花蕊的描绘更是点睛之笔,用浓墨或深色点出,显得格外醒目,为整朵菊花增添了几分生机。我曾尝试着临摹这些菊花,一开始只是简单地模仿花瓣的形状,但效果总是不尽如人意。后来,我才意识到,关键在于理解菊花那种“凌霜绽放”的独特韵味。它不像春花那样娇弱,也不像夏花那样热烈,而是一种沉静而饱满的美。

评分梅花,那是我心中最难以忘怀的傲骨象征。在寒冷的冬日里,万物凋零,唯有梅花,凌寒独自开,以其顽强的生命力,为世界带来一抹亮色。巢勋先生的临本,将梅花的这种孤傲与坚韧表现得淋漓尽致。他笔下的梅花,枝干苍劲有力,虬曲盘绕,仿佛历经了无数风霜。花朵的描绘更是细腻,花瓣的勾勒,花蕊的点染,都充满了生命的气息。我尤其喜欢书中有几幅描绘寒梅的作品,在白雪皑皑的背景下,几枝红梅傲然挺立,显得格外醒目。那花瓣的晕染,深浅不一,层次分明,仿佛能感受到花瓣在寒风中微微颤抖。巢勋先生在处理梅花的花瓣时,常常会用“点”来表现,但每一个“点”都饱含深意,或圆润,或尖锐,或密布,或稀疏,都恰到好处地展现了梅花的不同姿态。我尝试着临摹这些梅花,起初是用浓墨勾勒枝干,然后用淡墨皴擦,再用颜色点染花朵。然而,始终无法达到画册中的那种韵味。后来我才明白,关键在于那份“意”。巢勋先生画的梅花,不仅仅是花,更是冬日里的一种精神,一种不屈的意志。

评分我常常觉得,这本书就像一位沉默的智者,在静静地等待着有缘人的到来。它不会喧宾夺主,也不会故作高深,只是默默地展现着中国传统绘画的魅力。我从书中获得的,不仅仅是绘画技巧,更是一种对传统文化的热爱和传承。在如今这个快节奏的时代,很多传统艺术都面临着被遗忘的危险。而《芥子园画传》这样的作品,却像一股清流,提醒着我们,在追求现代化的同时,也不能忘记我们民族的根。巢勋先生临本的出现,更是为这股清流注入了新的活力。他的笔触,他的理解,都让这些经典的题材焕发出了新的生命。我希望,有更多的人能够接触到这本书,不仅仅是画家,也包括对中国传统文化感兴趣的任何人。我相信,这本书所蕴含的东方美学,一定会让每一个读者都受益匪浅。

评分最后,我想说,这本书带给我的,是一种长久的陪伴和深刻的启迪。在我的绘画过程中,它始终是我案头必备的参考书。当我感到迷茫时,我会翻开它,寻找灵感;当我遇到瓶颈时,我会对着它,重新思考;当我取得进步时,我会感谢它,因为它是我艺术道路上的引路人。巢勋先生的临本,不仅仅是文字和图像的集合,它更是一种精神的传承,一种艺术的温度。它让我体会到了中国传统绘画的博大精深,也让我对艺术有了更深的理解和感悟。我相信,这本书的价值,远不止于它本身所记录的绘画技法,更在于它所能激发的,每一个读者内心的艺术潜能和对传统文化的敬畏之心。它是一本可以读一辈子,学一辈子的书,每一次重读,都会有新的发现和体会。

评分我尤其钟爱这本书中对兰花的表现。在我的认知里,兰花是极其内敛而高洁的植物,它的美,不在于张扬,而在于那份幽静深远的雅致。巢勋先生的临本,将兰花的这种气质拿捏得恰到好处。他笔下的兰叶,线条流畅婉转,仿佛带着生命的律动,时而舒展,时而含蓄,每一笔都充满了张力,却又不失柔美。花朵的描绘更是细腻入微,或含苞待放,或娇艳欲滴,或风姿绰约,神态各异。我曾花费数日,只为临摹一幅兰花,反复揣摩那叶片的翻转,那花瓣的晕染。书中的有些图例,将兰叶的疏密、长短、曲直安排得恰到好处,既显得生机勃勃,又不失整体的和谐。我开始尝试在临摹的过程中,加入自己的理解,试图捕捉兰花那股“空谷幽兰”的气韵。有时候,我会对着画册发呆,想象着画中的兰花,沐浴在晨曦之中,露珠晶莹;又或是置身于山间,与清风为伴。这种想象,让我的临摹不再是机械的模仿,而是赋予了情感的注入。我注意到,巢勋先生在描绘兰花时,常常会用一些极淡的墨色来表现花瓣的脉络和阴影,这种虚实相间的处理,使得花朵更加生动立体,宛如真人般跃然纸上。我尝试着运用这种技法,虽然还达不到炉火纯青的地步,但已经让我看到了质的飞跃。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有