具体描述

内容简介

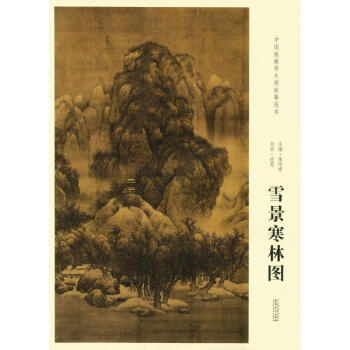

范宽(约967年—约1027年),字中立,华原(今陕西省耀县)人。其人如其名,性宽厚,进止疏野。山水画初师荆浩、李成,尚出其下。后悟,舍其旧习,卜居于终南山太华岩隗林麓之间,终日观览山水以求其趣,画法大变。范宽的画,存世的《溪山行旅图》(中国台.湾“故宫博物院”藏)是学术界认可的真迹。除此之外,天津博物馆收藏的另一幅《雪景寒林图》,绢本水墨,纵193.5厘米,横160.3厘米。此图虽然有宋人范宽名款,但是否是范宽真迹,各家意见不一。从作品风格说,此图和诸画史记载的范宽作品风格有颇多符合之处,和现存的范宽真迹也类同,但不是少见区别。如《雪景寒林图》的用笔,略显圆而中。宋人刘道醇在《圣朝名画评》中批评范宽“树根浮浅,平远多峻。”但刘也认为“此皆小瑕,不害精致,亦列神品。”此图中,近处的树根下,仅有一小堆浮浅的土石,那样大的树长在上面是不牢的,或者就不可能长出那样的大树。还有远处本应低小的平远山等用户评价

当我第一次翻开这本《中国画教学大图临摹范本——北宋范宽雪景寒林图》,就被其中所呈现的磅礴气势所深深吸引。范宽先生的《雪景寒林图》,是我心中中国山水画的巅峰之作,其雄浑苍劲的笔墨,深邃宁静的意境,总是让我魂牵梦萦。然而,作为一名业余的爱好者,想要真正领略其精髓,往往是困难的。这本书的出现,则为我提供了一个绝佳的学习机会。它不仅仅是提供了一幅高清晰度的原作图,更重要的是,它通过细致入微的图文解析,将范宽先生的创作思路和技法一一展现。 我花了很长时间研究书中关于树木的描绘。范宽先生笔下的寒林,虽然形态各异,却都透着一股萧瑟而又坚韧的生命力。书中详细地解释了如何运用“枯笔”和“飞白”来表现树干的苍劲,如何通过枝叶的穿插来营造空间的疏密感,以及如何在雪后严寒的环境下,用极淡的墨色点染出树木的生命痕迹。我印象最深的是书中对一株特别的古松的解析,范宽先生是如何通过寥寥数笔,就将这棵历经风雪的老树描绘得如此生动,仿佛能听到它在风雪中发出的低沉的呻吟。这本书不仅仅是提供了一种临摹的方法,它更是一种学习如何“看”和“理解”中国画的指南,让我得以在临摹的过程中,逐渐领悟到中国传统绘画的独特魅力。

评分当我初次拿到这本《中国画教学大图临摹范本——北宋范宽雪景寒林图》,便被其精美的装帧和厚重的分量所吸引。作为一名中国画的爱好者,范宽先生的《雪景寒林图》是我心中一座难以逾越的高峰。我曾无数次地在各种画册上欣赏它,但总感觉隔着一层纱,难以真正领略其精髓。这本范本的出现,无疑为我揭开了这层神秘的面纱。书中对原作的高度还原,以及细致入微的解析,让我仿佛置身于大师的创作现场。 我尤其喜欢书中关于山体肌理的讲解。范宽先生以其独特的“雨点皴”、“豆瓣皴”等技法,将山石的坚硬、厚重、沧桑感表现得淋漓尽致。书中通过放大局部,让我能够清晰地看到每一笔皴法的走向、墨色的浓淡变化,以及笔触的力度。我尝试着按照书中的指导,用不同的毛笔在纸上练习这些皴法,体会笔尖在纸上划过的力量感和节奏感。书中还强调了在表现山体时,要注意光影的变化,以及不同角度的山体所呈现出的不同形态。这让我明白,范宽先生的山水画,并非只是对景物的简单描绘,而是对自然规律的深刻理解和艺术化的呈现。

评分作为一个对中国古代山水画有着深厚兴趣的普通上班族,每次在工作之余翻阅这本《中国画教学大图临摹范本——北宋范宽雪景寒林图》,都仿佛是一次精神上的洗礼。范宽先生的《雪景寒林图》向来以其雄浑壮阔的气势和深邃的意境闻名于世,但其笔墨的精妙之处,对于非专业人士来说,往往难以窥探。这本范本的出现,极大地弥补了这一遗憾。它不仅提供了高清的原作图像,更重要的是,它通过精选的放大局部和深入的图文解析,将范宽先生的创作思路和技法一一展现。我尤其对书中对于树木的刻画部分印象深刻。范宽先生笔下的古木,虽然看似疏朗,但每一笔都遒劲有力,充满了生命力。书中详细阐述了范宽先生如何运用各种皴法来表现树干的质感,如何通过枝叶的穿插来营造空间感,以及如何在枝干的末梢点染出那种雪后枯寂的美感。 我曾反复研究过书中对于画面中一处山涧的处理。在严寒的雪景中,那一抹流动的泉水,不仅打破了画面的沉寂,更增添了一份灵动。书中细致地分析了范宽先生是如何运用飞白和顿挫的笔触来表现水流的急促和清澈,以及如何在水面反射出周围景物的倒影,即使在厚重的雪色中,依然能感受到那份盎然的生机。这种对细节的极致追求,正是中国画的魅力所在,也是我一直以来想要学习和掌握的。这本范本,不仅仅是一本简单的临摹教材,它更是一本关于如何“读懂”中国画的指南,它教会了我不仅仅是“画什么”,更是“怎么画”,以及“为什么这么画”,让我得以在临摹中,逐渐领悟到中国山水画的哲学意蕴和审美追求。

评分这本《中国画教学大图临摹范本——北宋范宽雪景寒林图》是我近期收到的一份最让我惊喜的礼物。作为一名对中国古典绘画情有独钟的普通爱好者,范宽先生的《雪景寒林图》一直是我心目中的圣殿。以往只能通过各种画册瞻仰其雄浑壮阔,但总觉得隔靴搔痒,难以窥探其笔墨的精妙之处。这本书,则将这幅传世名作以一种极为生动和专业的方式呈现出来。 我尤其着迷于书中对山石纹理的解析。范宽先生的山石,有一种天然的、坚不可摧的力量感,仿佛是大自然的鬼斧神工。书中通过大量的局部放大,让我能够清晰地看到范宽先生是如何运用“雨点皴”、“豆瓣皴”等技法,将山石的坚硬、厚重、以及岁月的沧桑感表现得淋漓尽致。我曾尝试着按照书中的示范,用不同的毛笔和墨色去练习这些皴法,体会笔尖在纸上留下的痕迹,以及墨色在纸上的晕染效果。书中还强调了在描绘山石时,要注意光影的运用,以及不同角度的山体所呈现出的不同形态。这让我深刻地理解到,范宽先生的画作,并非是对景物的简单复制,而是对自然规律的深刻洞察和艺术化的再创造。

评分这本《中国画教学大图临摹范本——北宋范宽雪景寒林图》对于我这样一个沉迷于中国古代绘画的业余爱好者来说,简直是一笔意外的收获。我一直以来都对范宽先生的《雪景寒林图》情有独钟,尤其对其笔下那雄浑的山峦和萧瑟的寒林,更是赞叹不已。然而,原作的珍贵和难以近距离接触,使得深入研究成为一种奢望。这本书的出现,则为我提供了一个绝佳的平台。它不仅仅是简单地将原作呈现在纸上,更重要的是,它通过精心的编排和专业的解析,将这幅名画“解构”开来,让我得以窥见大师创作的奥秘。 我花了大量时间研究书中关于树木的讲解。范宽先生笔下的树木,虽显疏淡,却极富力量感和生命力。书中详细地阐述了如何运用不同的笔法来表现树干的质感,如何通过枝叶的穿插来营造空间的深度,以及如何在雪后枯寂的氛围中,用点苔等细节来赋予树木生命。我尤其喜欢书中对那几株形态各异的松树的详细解析,它不仅展示了如何用“雨点皴”来表现树皮的粗糙,如何用“斧劈皴”来勾勒枝干的挺拔,更重要的是,它强调了在表现树木时,要兼顾其在整体画面中的和谐统一,以及在寒冷的环境下,树木所展现出的顽强生命力。书中对于水流的处理也让我受益匪浅,范宽先生如何用寥寥数笔勾勒出冰雪融化的涓涓细流,又如何通过墨色的变化来表现水的清澈和动感,这一切都让我对中国画的写意精神有了更深的理解。

评分我曾尝试过数次临摹《雪景寒林图》,但每次都感觉抓不住其中的神韵,总觉得少了些什么。直到我拿到这本《中国画教学大图临摹范本》,才真正体会到“范本”的意义所在。书中不仅提供了高清晰度的原图,更难能可贵的是,它在细节处进行了放大和解析,让我能够清晰地看到范宽先生运笔的轨迹,甚至能够辨认出他用笔的力度和角度。这种“庖丁解牛”式的精细拆解,对于我这样的学习者来说,简直是雪中送炭。我尤其喜欢书中对于几个关键景物的局部放大和文字说明。例如,对于那几株形态各异的古松,书中不仅展示了它们在整体画面中的位置,还将其放大,并用简练的语言解释了范宽先生是如何运用“雨点皴”和“斧劈皴”等技法来表现树干的苍劲和枝叶的疏密,以及如何通过墨色的变化来营造出雪后松树的质感。 我记得书中有一段关于如何表现“雪”的论述,让我茅塞顿开。过去我总是习惯性地用白色颜料直接点染,但范宽先生的雪景,并非是简单的白色覆盖,而是在山体、枝干的明暗处,用笔墨的虚实和留白来营造出雪的厚重感和立体感。书中对此进行了非常详细的讲解,甚至对比了不同墨色在表现不同材质雪景时的微妙差异。我尝试着按照书中的指导,用淡墨勾勒山体轮廓,再用浓墨表现背光处,最后在需要表现雪的厚重感的地方,留出大面积的白,并用极淡的墨色轻轻渲染,果然,那种宁静而又深邃的雪景效果便显现了出来。这本书的价值,远不止于提供一张临摹图,它更像是一位循循善诱的老师,在我迷茫之处点拨,在我困惑之时指引,让我得以在临摹的道路上更进一步。

评分收到这本《中国画教学大图临摹范本——北宋范宽雪景寒林图》,简直像获得了一件无价之宝。我本身并不是科班出身的画家,只是一个对中国传统水墨画有着浓厚兴趣的普通爱好者。一直以来,范宽先生的《雪景寒林图》都是我心中难以企及的艺术高峰,我曾尝试过无数次在脑海中勾勒它的轮廓,想象着大师笔下的风雪交加,但总是不得其法。这本书的出现,为我打开了一扇直达大师创作思维的窗户。 我最欣赏书中关于画面构图的解析。范宽先生的《雪景寒林图》,构图宏伟而又严谨,层层叠叠的山峦,仿佛一座座天然的屏障,将观者引入画面的深处。书中详细地分析了画面中景、中景、远景的安排,以及如何通过山石的起伏、树木的穿插来营造空间的纵深感。我特别喜欢书中对于“虚实”的处理的讲解,范宽先生并没有将画面填满,而是留下了大量的空间,让观者得以自由想象,感受那份宁静而又壮阔的意境。书中通过大量的图例和文字说明,一步步地引导我理解,如何运用留白来表现空气的流动,如何用墨色的浓淡来区分远近的景物,这些对于我这样初学者来说,简直是醍醐灌顶。

评分收到这本《中国画教学大图临摹范本——北宋范宽雪景寒林图》时,我脑海中浮现的画面并非仅仅是书页上的线条和色彩,而是穿越千年,与范宽先生在凛冽寒风中挥毫泼墨的场景。翻开扉页,那苍劲有力、又带着文人雅士特有细腻的笔触,瞬间便将我带入了北宋的雪域高原。我并非科班出身的画家,只是一个对中国古典绘画情有独钟的业余爱好者,常常在繁忙的生活之余,寻求一种精神上的寄托和艺术的滋养。一直以来,范宽先生的《雪景寒林图》都是我心中的一座高峰,其磅礴的气势、严谨的构图、以及对自然神韵的深刻把握,总是让我叹为观止。然而,真正能让我身临其境、得以细细品味其精髓的,除了亲临博物馆瞻仰原作(这对于我来说是遥不可及的奢望),便是这样一本精心制作的临摹范本了。 书中对原作的复刻达到了令人惊叹的地步。不仅仅是色彩的还原,更是笔墨的精妙之处,细致到每一丝皴法的运用,每一处墨色的浓淡变化,都仿佛在低语着大师的创作心得。我反复地摩挲着书中的每一页,试图去理解范宽先生是如何用那简练的笔触勾勒出山峦的巍峨,用厚重的墨色渲染出雪花的飞扬,用疏朗的枝干描绘出寒林的萧瑟之美。我注意到,在描绘那些参天古木时,范宽先生并未采用我们常见的细致入微的方式,而是以一种粗犷而又充满力量感的笔法,赋予了它们生命力,仿佛能听到它们在风雪中发出低沉的怒吼。而那些蜿蜒的溪流,又仿佛在静谧中悄然流淌,与周围的雪景形成鲜明的对比,增添了一份生机。这本书不仅仅是提供了一份临摹的蓝本,更像是开启了一扇通往大师内心世界的窗户,让我得以窥探他观察自然、理解自然的独特视角。

评分当我第一次翻开这本《中国画教学大图临摹范本——北宋范宽雪景寒林图》,就被其中所呈现的磅礴大气所震撼。范宽先生的《雪景寒林图》历来是中国山水画的巅峰之作,而这本书,则将这幅传世名作以一种前所未有的清晰度和解析度呈现在我面前。我不是专业画家,只是一个对传统文化充满敬意的普通读者,平日里喜欢在闲暇之余,通过阅读和临摹来感受古人的智慧和艺术的魅力。这本范本,对于我这样想要深入了解范宽先生画作的人来说,无疑是一份珍贵的礼物。书中不仅仅提供了原作的精美复刻,更包含了大量针对性的教学指导。 我特别欣赏书中关于山石的刻画部分的讲解。范宽先生的山石,总是给人一种坚实、厚重、不可撼动的感觉。书中详细地分析了他所运用的各种皴法,例如“雨点皴”、“豆瓣皴”等,并将其与山体的结构、纹理紧密结合,让我得以理解,为何范宽先生的山石能如此真实而又富有生命力。书中还通过放大镜式的呈现,让我能清晰地看到每一笔皴法的起承转合,以及墨色在纸上的晕染效果。这种细致入微的讲解,让我不再仅仅是“看”一幅画,而是开始“读”一幅画,理解画中的每一个细节是如何共同构建起宏伟的整体。书中对于画面中云雾的处理也让我印象深刻,它并没有采用简单的留白,而是通过墨色的微妙变化,将山间的云雾渲染得飘渺而又富有层次感,仿佛真的能感受到扑面而来的寒气。

评分当我收到这本《中国画教学大图临摹范本——北宋范宽雪景寒林图》时,心中涌起一股难以言喻的激动。范宽先生的《雪景寒林图》是中国山水画的瑰宝,其磅礴的气势、严谨的构图、以及深邃的意境,总是让我叹为观止。然而,作为一名业余爱好者,想要真正领悟其中精妙之处,往往是困难重重。这本书的出现,则为我打开了一扇通往大师艺术世界的大门。 我最喜欢书中关于画面中“雪”的处理的讲解。范宽先生的雪景,并非是简单的白色覆盖,而是通过墨色的浓淡、笔触的虚实以及大面积的留白,营造出一种深邃、宁静而又厚重的雪景氛围。书中详细地分析了如何运用淡墨勾勒山体轮廓,如何用浓墨表现背光处,以及如何在需要表现雪的厚重感的地方,巧妙地留出大面积的空白,并用极淡的墨色轻轻渲染。这种对“留白”的巧妙运用,让我深刻地体会到中国画的东方美学精髓。书中还通过对比示范,让我能够直观地感受到不同墨色在表现不同材质的雪景时所产生的微妙差异。这种深入浅出的讲解,让我在临摹的过程中,不仅能够模仿范宽先生的笔法,更能理解其背后的创作理念,这对于我来说,无疑是巨大的提升。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有