具体描述

........

用户评价

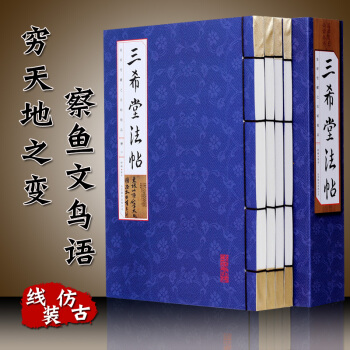

不得不提的是,虽然这是一部典籍全集,但编排的用心程度让人佩服。作为一个深度学习者,我最怕的就是资料东拼西凑、缺乏系统性的版本。这套书的目录结构清晰到令人赞叹,不同朝代、不同书家的作品被合理地组织在一起,即便是初学者也能迅速找到自己感兴趣的阶段进行切入。更重要的是,它没有陷入那种故纸堆式的堆砌,而是做到了精选和提炼。每一部分都有其内在的逻辑和脉络,让你在阅读时能够建立起对书法发展史的宏观认识,而不是零散地去看待一个个独立的字帖。这种对知识体系的尊重和构建,使得它不仅是一本供人“临习”的工具书,更是一部可以用来“研读”的学术参考资料,让人在学习技艺的同时,也能提升自己的文化素养和鉴赏水平。

评分我对国学典籍的理解,往往在于其跨越时代的生命力。这套法帖全集,汇集了各个时期大家之作,实际上就是一部浓缩的中华民族审美进化史。我将它与我收藏的几部近代出版的普及版书法选本进行对比,立刻就能发现其中的巨大差异。这套“珍藏版”提供的,不仅仅是字形,更是一种文化基因的传递。它让你去思考,为什么在不同的历史背景下,同样是“楷书”,却能展现出如此多样的风貌和情感内核。这种深层次的探究,远超出了单纯的“模仿”层面,它开始触及到艺术创作的本质。对于想要真正领悟中国传统文化精髓的人来说,这套书无疑提供了一个极其坚实和可靠的基石,是那种可以陪伴自己一生的精神食粮,绝不是一时兴起的跟风购买。

评分这套书的装帧实在是没得挑,收到的时候就觉得心头一亮。线装书的古朴韵味一下子就出来了,翻开宣纸的那一刻,那种略带粗粝却又细腻的质感,真的让人爱不释手。平时我只敢在博物馆或者专业资料室里才能看到这样的纸张,现在捧在手里,感觉自己也沾染了一丝书卷气。而且,线装的牢固程度也比想象中要好,不用太担心翻动会散架。说实话,现在市面上很多“复古”的书籍,要么是形似神不似,要么就是中看不中用的绣花枕头,但这一套完全不是,它在尊重传统工艺的同时,也做到了实用性,每次翻阅都是一种享受,让人忍不住想沉下心来,慢慢品味每一个字的点画。光是看着这些装帧,就觉得这不只是一套书,更像是一件值得收藏的艺术品,特别是对于我们这些痴迷于传统文化的人来说,这种实体书的价值是电子书完全无法替代的。我已经迫不及待想把它摆在书架最显眼的位置了。

评分阅读体验这方面,这套书的排版简直是教科书级别的典范。在保证内容完整性的前提下,字体的间距、行距、以及留白的控制都拿捏得恰到好处。宣纸的特性使得墨色在纸面上呈现出一种非常柔和而自然的过渡,不会像现代印刷品那样显得生硬和刺眼。我通常习惯在光线柔和的台灯下进行阅读和对照,这套书的呈现效果非常舒适,长时间观看眼睛也不会感到疲劳。很多古籍版本为了追求某种效果,会故意把字做得过小或者排得过于密集,实用性大打折扣。但这一套显然是站在使用者的角度考虑的,它完美平衡了“古韵”与“易读性”,做到了既能满足收藏家的挑剔眼光,又能让临习者安心使用,这种平衡点把握得非常到位,值得称赞。

评分我对书法研究已久,手头也收藏了不少拓本和影印件,但真正能让人醍醐灌顶的佳作总是可遇不可求。这次接触到这套书,最大的感受就是“真诚”。它不是那种敷衍了事的简单复制,而是真正下足了功夫去还原原作的风貌。那些微妙的墨色深浅、飞白的处理,乃至纸张的纹理感,都尽可能地被捕捉和呈现了出来。对于我们这些临摹者来说,细节决定成败,而这套书的细节处理无疑是顶级的。我特意对比了几张自己收藏的碑帖摹本,发现很多先前难以察觉的笔势转折,在这套书里清晰可见。这对于理解古人的创作心境和技法运用至关重要。它不是简单地让你“看”到字,而是让你“感受到”笔触在纸上运行的轨迹和力量,这种沉浸式的体验是任何高清图片都难以比拟的。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有