具体描述

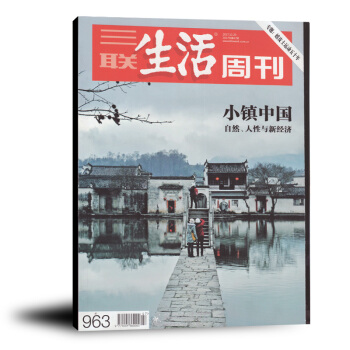

三联生活周刊杂志2017年11月第47期总第963期 小镇中国 正版文学文摘期刊

用户评价

不得不说,《三联生活周刊》在选题上总是有着独到的眼光。这期关于“小镇中国”的内容,恰好契合了我近期的一些思考。我一直在关注中国社会基层的发展,而小镇无疑是其中非常重要的一部分。我在这本杂志里,看到了对于小镇在经济发展、人口流动、文化传承等方面多角度的深入剖析。作者们没有回避小镇发展中遇到的挑战,比如产业结构的单一、人才的流失等,但同时,他们也发掘出了小镇独特的魅力,以及其中蕴含的创新活力。我特别欣赏其中一篇关于小镇旅游开发的案例分析,它展现了如何在保护地方特色的前提下,实现经济的可持续发展。这种既有深度又有温度的报道,让我对小镇中国的未来充满了希望。它不仅仅是一本杂志,更是一面镜子,映照出我们国家发展进程中的多元面向。

评分11月的《三联生活周刊》,捧在手里的质感就透着一股秋末冬初特有的沉静。翻开封面,那句“小镇中国”,瞬间就点燃了我对这片土地上被时光遗忘或刻意忽略角落的想象。我一直觉得,我们对“中国”的认知,常常被一线城市的繁华与快节奏所遮蔽,那些渗透着烟火气、承载着岁月痕迹的小镇,才是更真实、更细腻的国民肌理。这期杂志,仿佛就是一把钥匙,让我得以窥探那些静谧而有力的存在。我迫不及待地想知道,编辑们是如何捕捉到那些“小镇中国”的独特韵味的?是人物故事,是历史回溯,还是对当下社会变迁在小镇投下的影子的观察?那些隐藏在街头巷尾的日常,那些代代相传的生活方式,那些在外漂泊的游子心中挥之不去的回忆,是否都会在这本杂志里得到生动的展现?我特别期待那些能够触动我内心深处,让我产生共鸣的篇章,让我能在字里行间感受到浓郁的乡土气息,重拾那份久违的温暖与亲切。

评分从这期《三联生活周刊》的封面开始,我就被“小镇中国”这个主题深深吸引了。这不仅仅是对一个主题的呈现,更像是一场关于中国乡村变迁的史诗。我在这期杂志里,看到了作者们深入基层,与当地居民进行真诚交流的努力。那些关于小镇居民日常生活细节的描写,充满了画面感,让我仿佛置身其中,感受他们的喜怒哀乐。我尤其关注了其中关于小镇教育问题的讨论,它触及了中国社会发展中的一个敏感而重要的话题,作者的分析既有数据支撑,又不失人文关怀。读完这期杂志,我感觉到自己对“中国”这个概念的理解,变得更加立体和丰满。它让我看到,在一线城市的光鲜亮丽之外,还有着无数个默默奉献、坚守生活的小镇,它们共同构成了中国社会最坚实的根基。这本杂志,为我提供了一个观察中国社会发展的重要窗口。

评分《三联生活周刊》2017年11月这期,以“小镇中国”为主题,触及了我心中一个非常柔软的角落。我从小在小镇长大,后来又来到大城市求学工作,所以对小镇的情感是复杂而深刻的。我一直觉得,小镇不仅仅是一个地理概念,它更是一种生活态度,一种人与人之间更加紧密的连接方式。我在这期杂志里,找到了很多能够引起我强烈共鸣的描述。比如,文中对小镇集市的热闹景象、对邻里之间淳朴情谊的刻画,都让我仿佛回到了童年时光,闻到了家乡泥土的芬芳。作者们用真挚的笔触,描绘出小镇居民在时代的变迁中,所经历的迷茫、挣扎与坚守。这些故事,虽然平凡,却有着打动人心的力量,让我看到了小镇背后所蕴含的韧性与生命力。它让我重新审视了自己与家乡的关系,也对“中国”这个词有了更深的理解。

评分这期的《三联生活周刊》给我带来了意想不到的惊喜。我原本以为“小镇中国”更多的是一种宏大叙事下的注解,但读下来却发现,它更加注重个体生命在小镇生活中的细微之处。文章没有刻意去拔高或批判,而是用一种平和的视角,去呈现那些普通人的生活状态,他们的喜怒哀乐,他们的坚持与妥协。我尤其喜欢其中一个关于留守老人的章节,作者的笔触细腻而充满了人文关怀,让我看到了他们孤独背后的坚韧,以及对亲情的渴望。还有那些关于小镇手艺人的故事,他们在日复一日的劳作中,坚守着一份传统,也守护着一份文化的传承。这不仅仅是对一种生活方式的记录,更是对一种精神价值的探讨。它让我反思,在城市化的浪潮中,我们是否正在失去一些宝贵的东西,而那些看似“落后”的小镇,或许正蕴藏着我们亟需找回的根源与力量。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有