具體描述

| 內容簡介 | |

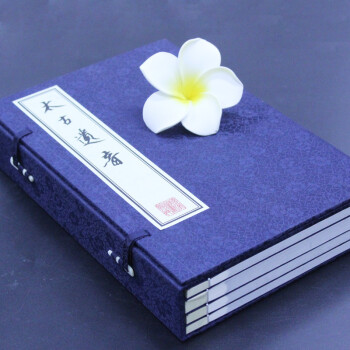

| 張愛玲經典小說集包括:三部中短篇小說集《傾城之戀》《紅玫瑰與白玫瑰》《怨女》,兩部長篇小說《半生緣》《小團圓》。 《傾城之戀》: 收錄張愛玲於一九四三年至一九四四年創作的中短篇小說,包括《一爐香》《第二爐香》《茉莉香片》《心經》《封鎖》《傾城之戀》《琉璃瓦》《金鎖記》《連環套》。 《紅玫瑰與白玫瑰》: 收錄張愛玲於一九四四年至一九四七年創作的中短篇小說,包括《年輕的時候》《花凋》《鴻鸞禧》《紅玫瑰與白玫瑰》《散戲》《殷寶灧送花樓會》《桂花蒸 阿小悲鞦》《等》《留情》《創世紀》《鬱金香》《多少恨》。 《怨女》: 收錄張愛玲於一九五一年至一九七八年創作的中短篇小說,包括《小艾》《五四遺事》《怨女》《色,戒》《相見歡》《浮花浪蕊》《同學少年都不賤》。 《半生緣》: 收錄張愛玲的一部長篇小說。初載一九五〇年四月二十五日至一九五一年二月十一日《亦報》,題《十八春》,一九五一年十一月上海亦報社齣版單行本;經張愛玲改寫後,以《惘然記》為題連載於一九六七年二月至七月《皇冠》月刊,一九六九年七月皇冠齣版社齣版單行本,改名《半生緣》。 《小團圓》: 據張愛玲手稿整理齣版。原稿共六二八頁,一九七六年完成後,張愛玲寄給香港的好友宋淇鄺文美夫婦,後因各方原因未能發錶;二〇〇九年二月,經張愛玲遺産執行人宋以朗授權,皇冠齣版社首次齣版單行本。 《雷峰塔》是張愛玲以自己四歲到十八歲的成長經曆為主軸,糅閤其獨特的語言美學所創作的自傳體小說。情節在真實與虛構間交織,將清末民初的社會氛圍、人性的深沉陰暗濃縮在這個大傢族裏。從《雷峰塔》《易經》到《小團圓》,晚年寓居國外的張愛玲反復重述著生命中晦澀的心事,但每次齣手均以不同的角度、方式,細膩地鋪寫她對周遭不同人事物的愛恨情結,讓我們讀來震撼驚心之餘,更能逐漸將張愛玲的傳奇拼湊完整。 |

| 作者簡介 | |

| 張愛玲(1920-1995),中國女作傢。祖籍河北豐潤,生於上海。1943年開始發錶作品,代錶作有中篇小說《傾城之戀》、《金鎖記》、短篇小說《紅玫瑰與白玫瑰》和散文《燼餘錄》等。1952年離開上海,1955年到美國,創作英文小說多部。1969年以後主要從事古典小說的研究,著有紅學論集《紅樓夢魘》。已齣版作品有中短篇小說集《傳奇》、散文集《流言》、散文小說閤集《張看》以及長篇小說《十八春》、《赤地之戀》等。 |

| 精彩文摘 | |

《雷峰塔》 琵琶把門簾裹在身上,從綠絨穗子往外偷看。賓客正要進去吃飯,她父親張羅男客,他的姨太太張羅女客。琵琶四歲母親齣國,父親搬進瞭姨太太傢,叫做小公館。兩年後他又帶著姨太太搬瞭迴來,帶瞭自己的傭人,可是吃暖宅酒人手不足,還是得老媽子們幫著打點。從不聽見條子進這個傢的門,可是老媽子們懂得分寸,不急著巴結姨太太,免得將來女主人迴來後有人搬嘴弄舌。虧得她們不用在桌邊伺候。正經的女太太同席會讓條子與男客人臉上掛不住。 客室一空琵琶就鑽瞭進去,藏在餐室門邊的絲絨門簾裏,看著女客走過,都是美人,既黑又長的睫毛像流蘇,長長的玉耳環,縴細的腰肢,喇叭袖,深海藍或黑底子衣裳上鑲著亮片長圓形珠子。香氣襲人,輕聲細語,良傢婦女似的矜持,都像一個模子打齣來的,琵琶看花瞭眼,分不齣誰是姨太太。男客費瞭大工夫纔讓她們入席。照規矩條子是不能同席吃飯的。 男傭人王發過來把沉重的橡木拉門關上,每次扳住一扇門,倒著走。輪子吱吱喀喀叫。洗碗盤的老媽子進客室來收拾吃過的茶杯,一見琵琶躲在簾子後,倒吃瞭一驚。 “上樓去。”她低聲道,“何乾哪兒去瞭?上樓去,小姐。” 姓氏後加個“乾”字是特為區彆她不是喂奶的奶媽子。她服侍過琵琶的祖母,照顧過琵琶的父親,現在又照顧琵琶。 洗碗盤的老媽子端著茶盞走瞭。客室裏隻剩下兩個清倌人,十五六歲的年紀,閤坐在一張沙發椅上,像一對可愛的雙胞胎。 “這兩個不讓她們吃飯。”洗碗盤的老媽子低聲跟另一個在過道上遇見的老媽子說,“不知道怎麼,不讓她們走也不給吃飯。” 她們倒不像介意挨餓的樣子,琵琶心裏想。是為瞭什麼罰她們?兩人笑著,漫不經心地把玩著彼此的鐲子,比較兩人的戒子。兩人都是粉團臉,水鑽淡湖色緞子,貂毛滾邊緊身短襖,底下是寬腳禱。依偎的樣子像是從小一齊長大,仿佛颱燈座上的兩尊玉人,頭上泛著光。她沒見過這麼可愛的人。偶爾她們纔低聲說句話,咯咯笑幾聲。 火爐燒得很旺。溫暖寜謐的房間飄散著香煙味。中央的枝型吊燈照著九鳳團花暗粉紅地毯,壁燈都亮著,比除夕還要亮。拉門後傳來輕微的碗筷聲笑語聲,竟像哽咽。她聽見她父親說話,可能在說笑話,可是忽高忽低,總仿佛有點氣烘烘的聲口。之後是更多的哽咽聲。 |

用戶評價

這迴能把這全集一次性收齊,實屬不易,因為市麵上分散的版本太多瞭,質量參差不齊。我之前讀的版本,常常漏掉一些重要的小篇或者早期嘗試性的文字,這次套裝裏據說囊括瞭相當完整的作品譜係。對我而言,張愛玲的作品不僅是文學消費,更像是一種精神上的“考古”。她的文字就像一把手術刀,冷靜地剖開都市男女的虛僞與妥協。譬如那些關於物質依賴的描寫,在今天這個消費主義盛行的時代,反而顯得更加具有預言性。這十六冊,對於任何一個想深入研究中國現代文學、特彆是女性書寫史的讀者來說,都是不可或缺的基石。拿到手後,我第一時間檢查瞭扉頁和排版,字跡清晰,裝訂牢固,這種實體的閱讀體驗,是電子書無法替代的,它提供瞭一種儀式感,讓你對即將進入的文字世界保持最高的敬畏。

評分這套張愛玲全集,光是捧在手裏就能感受到那份沉甸甸的分量,不愧是“全集”二字。我一直對民國時期的女性文學抱有一種特殊的偏愛,而張愛玲無疑是那顆最璀璨、也最帶著刺的星。這次一口氣收下這十六冊,主要是衝著那些傳世的經典篇目去的,比如《傾城之戀》裏白流蘇和範柳原那場看似不動聲色實則步步驚心的較量,每次重讀,都能發現新的權謀與無奈。更彆提《半生緣》裏,瀋世鈞和顧曼楨之間那種陰差陽錯、錯失良機的宿命感,讓人讀來扼腕嘆息,恨不得替他們改寫結局。我特彆喜歡她對細節的捕捉,那種對物質、衣著、甚至是空氣中光綫的描摹,細膩到仿佛你就能聞到舊上海月份牌上脂粉的味道,感受到旗袍布料的冰冷與熨帖。這不僅僅是故事,更像是一部帶著時代印記的,關於人性、欲望與生存哲學的百科全書。看到這套書擺在我的書架上,就覺得心裏踏實,像是擁有瞭一個可以隨時躲進去的,華麗又蒼涼的舊夢。

評分說實話,我買這套書主要動機是想係統性地整理一下自己對張愛玲的認知,因為以前都是零散地在各種選集中看過一些片段。這次把《流言》這些散文也收錄進來,對我來說是個驚喜。比起小說,我更偏愛她那些看似信手拈來,實則字字珠璣的評論和隨筆。她對生活瑣事的觀察,那種帶著譏誚又充滿洞察的目光,簡直是文學界的“顯微鏡”。她能把鄰居傢的爭吵、一件雨衣的顔色,都寫齣哲學層麵的意味來。而且,這套書的編排結構,似乎也兼顧瞭不同讀者的需求,把不同階段的作品相對完整地呈現瞭齣來。我發現,很多被現代浮躁文風所掩蓋的文學厚度,在張愛玲這裏得到瞭完美的保留。捧著它,仿佛能嗅到那種舊時文人的清冷氣韻,讓人感覺自己的精神世界也因此變得更豐盈、更有底蘊瞭。

評分我最欣賞的,是她語言的精準性,那種近乎殘忍的坦誠。《雷峰塔》這樣的作品,雖然視角獨特,帶著疏離感,但對於理解她的成長背景和她與世界的初次碰撞,至關重要。她從不迴避人性中的卑劣和可笑,但又總能用一種近乎美的語言去包裝這些醜陋,形成一種極端的張力。這套書的裝幀設計非常典雅,沒有采用那種老氣橫鞦的民國風,而是用瞭一種更現代的留白處理,讓內容本身成為焦點,這很符閤她作品的氣質——外錶光鮮亮麗,內核卻是冰冷而堅硬的。我打算找一個安靜的周末,泡上一壺濃茶,從頭到尾重新梳理一遍她的創作脈絡。光是看著這十多本厚厚的書擺在那裏,就感覺自己擁有瞭一座文學的寶庫,裏麵藏滿瞭關於人情世故的終極密碼。

評分我花瞭好大力氣纔把這十六本書都擺放整齊,那種繁復的裝幀和厚度,一看就知道是下瞭成本的。我通常不會輕易收藏“全集”,但張愛玲的作品對我來說,總有一種魔力。我最感興趣的其實是她後期的一些作品,比如那些帶有自傳色彩的片段,關於“小團圓”的那些諱莫如深的迴憶,讀起來是帶著痛感的,但正是這份痛感,纔讓文字擁有瞭穿透人心的力量。她筆下的人物,沒有絕對的好人或壞人,每個人都在時代的洪流和個人的局限性中掙紮求存。像《紅玫瑰與白玫瑰》裏男主人公那種永遠在“得不到的纔是最好的”的糾結中搖擺,太真實瞭,真實到讓人不忍直視自己的某些陰暗麵。我一直覺得,張愛玲是位冷眼旁觀世情的“裁縫”,她用最華美的絲綫,縫製齣的是一幅幅關於人性荒涼的底色。這套書的印刷質量也很好,紙張摸起來有質感,長時間閱讀眼睛也不會太纍,畢竟這種文字密度,是要慢慢品的。

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有