具体描述

>>>>

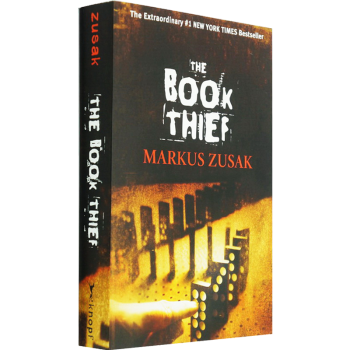

媒体评论:★《纽约时报》青少年文学排行榜★美国网络书店畅销书榜★这个故事会改变你的生命。——《纽约时报》评论 人性怎能同时兼如此光明又如此邪恶,在读书与偷书之间、在互助与杀戮之间,展现人性的美好 2006美国网络书店年度选书,荣登《纽约时报》青少年文学排行榜,稳居台湾诚品书店、金石堂网络书店畅销书榜首,足以和《安妮日记》并列经典,感人程度超过《追风筝的人》。 这是一个关于文字如何喂养人类灵魂的独特故事,一个撼动死神的故事。死神首度以丰富的感情,为读者讲述一个孤单的小女孩,如何藉由阅读的力量,度过人生艰困的时期。能让人决定重生的,只有书。这个故事能够改变你的生命。 内页图:

用户评价

这本书的装帧设计简直是一场视觉盛宴,那种厚重的纸质感和微微泛黄的内页,仿佛自带了一种穿越时空的力量。当你轻轻翻开扉页,扑面而来的是一种带着墨香的、仿佛能触摸到历史尘埃的质感。封面插画的排版和用色都非常考究,简约中透露出一种克制而深沉的美感,让人在拿起它的瞬间,就预感到这不仅仅是一次阅读,更像是一场严肃的、需要全身心投入的体验。书脊的文字清晰有力,即便是摆在书架上,它散发出的气场也与其他书籍截然不同,它像是一个沉默的见证者,静静地等待着有缘人去揭开它内里的故事。我特别喜欢它在字体选择上的细微之处,那些衬线字体带来的古典韵味,与故事本身的时代背景完美契合,读起来的舒适度和沉浸感,是那些过度追求现代感的出版物所无法比拟的。光是捧着它,就能感受到出版方对这部作品的敬意和用心,每一个细节的处理都彰显了对阅读体验的极致追求,让人在触觉和视觉上都得到了极大的满足。

评分我必须得说,这本书在人物塑造上的细腻程度,达到了教科书级别的水准。你很难用简单的“好人”或“坏人”来定义书中的任何一个角色,他们都像是在特定历史洪流中被命运反复捶打的、有血有肉的个体。即便是那些看似处于边缘或背景中的人物,也拥有着自己完整而复杂的内在世界和行为逻辑。作者对于角色内心独白和细微表情的捕捉,精准得令人咋舌,你仿佛能闻到他们身上沾染的寒冷,能感受到他们每一次呼吸时的挣扎与期盼。特别是主角的成长轨迹,那种在极端环境下展现出的坚韧与天真之间的拉扯,让人看得又心疼又敬佩。书中的对话简洁而充满力量,很多时候,仅仅是几句你来我往的简短交流,就已经勾勒出了人物之间深厚的情感联系或者难以逾越的隔阂。阅读过程中,我常常会停下来,反复咀嚼某一句台词,因为我意识到,那不仅仅是角色说出的话,更是作者对人性幽微之处的深刻洞察。

评分这本书的叙事视角实在是太独特了,简直让人拍案叫绝。它不是那种传统意义上由人类角色主导的叙事,而是采用了一种近乎于宏大而又极度亲密的“局外人”口吻,这种选择极大地拓宽了故事的深度和广度。它以一种近乎冷峻的、超然的姿态观察着人类世界的悲欢离合,却又在关键时刻流露出令人心碎的同情,这种矛盾的张力把握得炉火纯青。读者的心绪很容易被这种非传统的引导者牵引着,时而感到自己被置于一个高处审视一切,时而又被拉入到最微小的、最私密的情感漩涡之中。这种叙事上的“跳跃感”和“疏离感”的结合,使得故事的悲剧内核更加令人震撼,因为它不是通过直接的煽情来打动人,而是通过一种近乎记录事实的冷静,让读者自己去感受那份沉重。每一个章节的过渡,都像是精心编排的乐章中的一个休止符,虽短暂,却为下一段高潮积蓄了更强大的情感能量。

评分从主题的深刻性来看,这本书毫不留情地揭示了战争对个体精神的侵蚀,以及在绝境中,知识和语言如何成为个体抵抗精神沦丧的最后堡垒。它探讨的议题远超出了简单的历史叙事,它关注的是“意义”的构建——在世界一片混乱、道德标准被颠覆的时刻,人们如何通过书写、通过阅读、通过记录来锚定自己的存在感和尊严。这种对“文字力量”的赞美和对“人性韧性”的探索,是全书最动人心魄的核心。它没有提供廉价的安慰或简单的解决方案,而是让你直面黑暗,然后在黑暗中寻找微弱却坚定的光亮。每一次阅读,都会带来新的感悟,因为随着自身阅历的增加,你对那些关于生存、关于失去、关于爱的理解都会有所不同,这本书仿佛提供了一个永恒的对话框架,允许读者不断地在其中注入新的思考和情感共鸣。

评分这部作品的语言风格,简直是一种沉静的诗歌。它没有华丽辞藻的堆砌,却在最朴素的词语组合中,迸发出令人无法抗拒的美感和力量。作者似乎对英语的每一个单词都有着近乎虔诚的敬畏,每一个动词的运用都精准到位,每一个形容词的选择都恰到好处地烘托了氛围。我尤其欣赏它对一些日常场景的白描手法,比如描绘食物的稀缺,或者窗外天空的变幻,这些看似平凡的细节,被文字赋予了强烈的象征意义。这种语言的韵律感很强,读起来有一种自然流淌的节奏感,仿佛是在听一位技艺高超的叙述者在耳边低语,娓娓道来。有时候,你会感觉自己不是在阅读文字,而是在观看一幅徐徐展开的、用文字绘制的油画,色彩对比鲜明,层次感极其丰富,让人在字里行间都能感受到那份凝重的历史重量和人性光辉的交织。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有