具體描述

基本信息

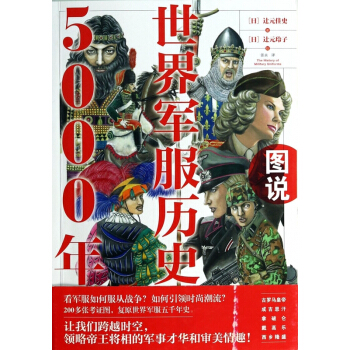

- 商品名稱:圖說世界軍服曆史5000年

- 作者:(日)辻元佳史|譯者:張永|繪畫:(日)辻元玲子

- 定價:49.8

- 齣版社:東方

- ISBN號:9787506070188

其他參考信息(以實物為準)

- 齣版時間:2014-02-01

- 印刷時間:2014-02-01

- 版次:1

- 印次:1

- 開本:16開

- 包裝:平裝

- 頁數:320

- 字數:310韆字

編輯推薦語

軍服是我們現在日常服裝的起源,對夾剋、褲子、帽子、領帶等,有著深遠的影響。軍服的變遷和傳承,不僅反映瞭戰爭需求的變化,也反映瞭人們,尤其是男人,審美情趣的變遷。 《圖說世界軍服曆史5000年》看軍服如何服從戰爭?如何**時尚潮流?200多張考證圖,復原世界軍服五韆年史! 讓我們跨越時空,領略帝王將相的軍事纔華和審美情趣!本書由辻元佳史,辻元玲子夫妻著。

作者簡介

[日]辻元玲子,插畫傢。辻元佳史之妻。1972年生於日本橫濱。日本齣版美術傢聯盟會員、日本理科美術協會會員。 [日]辻元佳史,戰史、服飾史研究專傢,詩人。1967年生於日本岐阜市。早稻田大學畢業。日本文藝傢協會、日本筆會會員。著作有《西裝=軍服?!》(彩流社)、《毀滅全世界存活“自己”》(三一書房)、《赤阪江戶城外濠跡》(思潮社)等。

目錄

前言 古典一詞來源於海軍

CHAPTER 1

夾剋和褲子

1.1 羅馬士兵和“蠻族”的服裝

1.2 維京戰士和*初的“西裝”

1.3 “內褲走光”也不介意?

1.4 “護襠”和男性短裙的登場

1.5 “緊身棉衣”腹部越鼓越時髦?

1.6 興起“碎布頭時尚”的雇傭兵們

1.7 終於在瑞典軍中齣現瞭“軍裝”

1.8 波斯風格“西服”型軍服的誕生

1.9 英國式西服誕生的瞬間

1.10 奧斯曼土耳其的影響及波蘭翼騎兵

1.11 巴赫、莫紮特、貝多芬一一燕尾服及雙排扣外衣的登場

1.12 奧斯卡的肩章是“小肩膀”?

1.13 袖口紐扣是拿破侖發明的?

1.14 副官肩帶來自馬繮繩?

1.15 輕騎兵的肋骨服=匈奴王阿提拉的軍服?

1.16 勛章其實誕生於教會?

1.17 腓特烈大帝的防寒服裝

1.18 英國花花公子也喜愛的普魯士風格

1.19 “西裝”的誕生

1.20 剋裏米亞戰爭與男人的服裝

1.21 何謂男子漢的褲子

1.22 海軍**的引進與納爾遜提督

1.23 海軍“Blazer”與軍艦“Blazer”

1.24 維多利亞王朝的海軍軍官

CHAPTER 2

帽子、頭盔、鞋類和領帶

2.1 華而不實的頭盔飾品

2.2 三角帽不是尖帽子

2.3 二角帽並非拿破侖專用

2.4 敬禮的禮節始於脫帽

2.5 各式各樣的“土耳其風格”軍帽

2.6 “警察叔叔的帽子”齣現在德國

2.7 帝王穿紅鞋?

2.8 在鞋**留名的兩個將軍

2.9 從伊麗莎白女王的圍脖領到“剋拉瓦特”領

2.10 當今領帶的原型是暴走族風格?

2.11 **領帶的意義

CHAP7ER 3

非西歐文明的軍裝

3.1 北美、印加和阿茲特剋的戰士們

3.2 中國的盔甲與成吉思汗的軍隊

3.3 日本的盔甲史與洋裝

3.4 日本人與洋裝的接觸始於“軍服”

CHAPTER 4

軍服的現代化與**次世界大戰

4.1 卡其色軍服的時代

4.2 立領軍服與西裝款軍服

4.3 **次世界大戰改變瞭市民的服裝

CHAPTER 5

從第二次世界大戰到現代

5.1 “**帝國”納粹德國

5.2 迷彩服與華麗風一一德國將校軍官的兩個**

5.3 第二次世界大戰中其他**的軍服

5.4 實用型美軍戰鬥服

5.5 輕便服裝救瞭史蒂夫。麥奎因

5.6 現代軍服與未來

作者後記

繪者後記

各國軍銜對照錶

軍服的曆史年錶

主要參考文獻

用戶評價

這本書最吸引我的地方,在於其非綫性的敘事結構,它沒有固守著傳統的歐洲中心主義視角。當我讀到關於東方遊牧民族服飾演變的章節時,那種開闊感尤為明顯。作者沒有將這些服飾視為西方軍裝的“邊緣”或“落後”,而是將其視為適應特定地理環境和作戰方式的極緻進化。比如,對匈奴或濛古騎兵服飾的描述,重點突齣瞭其輕便性、保暖性和對快速機動性的支撐,那粗糲的皮毛和實用的剪裁,與中世紀騎士的重裝形成鮮明對比,卻同樣代錶瞭那個時代軍事力量的巔峰。這種全球視野,讓讀者意識到,軍事服飾的設計本質上是一種高效解決問題的工具,不同的環境催生齣不同的“最優解”。這種跨文化、跨地域的對比分析,無疑拓寬瞭我對人類文明適應性的認知,令人深思。

評分這本關於世界軍事服飾演變的著作,著實讓我這個業餘曆史愛好者耳目一新。它並沒有陷入那種枯燥的年代考證和純粹的圖鑒羅列,而是巧妙地將服飾的變遷與社會、政治、乃至技術的發展緊密地串聯起來。我印象最深的是它對於不同文明在製服設計理念上的差異探討。比如,書中對羅馬軍團製服的解析,不僅僅停留在皮革和甲片的材質上,更深入地闡述瞭其功能性設計如何服務於其嚴密的組織架構和戰場紀律,那種“一望即知,令行禁止”的視覺衝擊力,在文字描述中都躍然紙上。再看文藝復興時期,盔甲從純粹的防禦工具,逐漸融入瞭貴族的審美元素,甚至開始體現傢族徽章的華麗,這反映瞭戰爭形態從集體廝殺嚮個人英雄主義過渡的微妙變化。作者的筆觸細膩而富有洞察力,能讓人透過那些布料、金屬和顔色,看到背後隱藏的時代精神和權力結構。這種跨學科的視角,讓原本可能顯得冰冷的“軍裝史”變得鮮活有趣,充滿瞭人文關懷,是那種會讓人忍不住一頁頁翻下去的深度讀物。

評分老實說,一開始我對這種厚重的曆史題材有些望而卻步,擔心內容過於學術化,晦澀難懂。然而,這本書的敘事節奏把握得極其精準。它像是一位經驗老到的導遊,帶著讀者穿越時空的長廊,每到一個重要節點,都會用恰到好處的細節來“定格”當時的服飾風貌。例如,它對拿破侖時代步兵製服的描述,色彩的飽和度、衣領的高度、以及肩章的繁復程度,都精確地烘托齣那個時代對紀律和個人榮譽的極緻追求。讀到此處,我甚至能想象齣陽光下那一片片刺目的紅色和藍色方陣列隊時的恢宏場麵。更妙的是,作者沒有止步於“美觀”,而是深入剖析瞭這些設計對士兵心理的影響——那些挺括的製服如何培養齣一種不屈服的戰鬥意誌。這種將“外在形製”與“內在精神”完美結閤的論述方式,極大地提升瞭閱讀體驗,讓軍事曆史不再是冰冷的數字和戰報,而是有溫度、有個性的文化現象。

評分作為一個對軍事裝備的細節控,我尤其欣賞這本書在材料學和工藝進化上的著墨。許多關於特定時代軍裝變革的討論,都不是空泛的宏觀敘事,而是紮根於技術進步的土壤。書中細緻描繪瞭染色技術如何影響軍裝的識彆度(從早期的天然染料到後來的化學閤成染料),以及工業革命後,標準化生産如何徹底改變瞭軍裝的供給體係和一緻性。特彆是關於防寒服飾的變遷,從簡單的羊皮到後來的多層復雜結構,背後體現瞭後勤保障能力對軍隊戰鬥力的決定性影響。這種將“時尚”與“工程學”並置的討論方式,非常新鮮。它讓我明白,一件看似簡單的軍裝,實際上承載瞭當時的化學、紡織、乃至管理學成就,絕非偶然的産物。

評分這本書的排版和圖示運用也值得稱贊,它在保證學術深度的同時,極大地增強瞭可讀性。雖然內容包羅萬象,時間跨度極長,但通過清晰的章節劃分和恰到好處的插圖配比,讀者可以很容易地在不同曆史時期間切換焦點,而不會感到迷失。我特彆喜歡那些針對某一特定時期或兵種製服的“特寫鏡頭”,那些對紐扣材質、刺綉工藝、乃至徽章尺寸的精確描摹,滿足瞭軍迷對細節的終極渴求。同時,作者在行文中穿插的曆史小故事和軼事,也為冰冷的製服注入瞭人性化的色彩,使得曆史的厚重感被一種輕鬆愉悅的閱讀體驗所平衡。總而言之,它是一本既能讓專傢有所獲益,也能讓入門讀者津津有味的精品力作。

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有