具体描述

基本信息

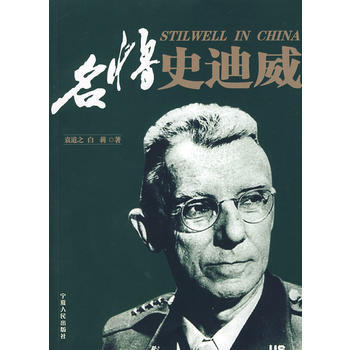

书名:名将史迪威

定价:38.00元

作者:袁道之,白莉

出版社:宁夏人民出版社

出版日期:2007-12-01

ISBN:9787227036647

字数:

页码:

版次:1

装帧:平装

开本:16开

商品重量:0.4kg

编辑推荐

:中国人民将永远把史迪威将军的名字铭记心中。

:史迪威将军的死,不但使美失一位的将军,而且使中国人民丧失一个的朋友。中国人民将永远记得他对中国抗日战争的贡献,和他为建立美国公正对华政策的奋斗,并相信他的愿望终将实现。

内容提要

在中国,美国将军纪念馆一座,那就是位于重庆的史迪威纪念馆。抗日战争期问,美军“中国通”史迪威将军毅然放弃美军驻欧洲部队总司令职位(艾森豪威尔后来所得到的英雄“光环”,原本是属于他的),单匹马来到中国,出任中国战区参谋长,在开拓驼峰航线,建设史迪威公路,提供军事物资,协调盟军关系,支持中国党作战等方面,作出历史性贡献。

此外,在中缅印战场上,史迪威将军曾指挥中国远征军取得同古防御战的胜利和仁安羌大捷,他也曾出师不利,遭受重挫。后来,老将军运筹帷幄,雄姿英发,指挥数十万中国X部队(中国驻印军)和中国Y部队(中国远征军)以及数万美军,并肩作战,先后消灭十万日军,以显赫战功,晋升四星上将。他的丰功伟绩将永远为中美两国人民所纪念!

本书展现了抗日战争期间的悲壮历史,讲述了中美盟军联合抗击日本侵略军的真实故事,歌颂了一位美国将军为了抗战胜利而身先士卒、浴血奋战的英勇事迹。无论是在硝烟弥漫的前线,还是在弹纷飞的战壕,中国远征军官兵都曾看见过这位华鬓星星、精神焕发、和气却不失威严的美国瘦老头,每次他的出现,都给前线官兵增强了必胜的信心和勇气,中国官兵亲切称他为“乔大叔”,他则把X部队的中国官兵叫做“我的孩子们”。

史迪威将军无疑是一位军事天才,他熟知战争游戏规则,既能进行中国战区前线指挥,还能在日理万机之中,亲自出马,深入战斗前线。史迪威将军从来不带侍从,就像普通±兵那样,上不戴军衔,平时不穿将,总是肩背一支卡宾,头戴钢盔,自己驾驶一辆敞篷吉普车,独来独往。他在中国多年,说一口流利的北京话,每到一地,就和中国官兵随便聊天,在闲谈中了解情况。将军身先士卒,在前线与中国士兵一起,住在简陋的军用帐篷里,用钢盔盛水洗脸。在缅甸撤退时,他拒绝登上前来接他的飞机,坚持与官兵和平民百姓一起,在崇山峻岭中,艰难步行数十天,抵达印度。在战争年代的艰苦条件下,年已六旬的老将军积劳成疾,于抗战胜利后第2年,不幸去世。

小说情节错综复杂,波澜迭起,以全新的视角,在第二次世界大战的宏观背景中,深刻反映太平洋战场中缅印战区的战争局势,重点描述中国战区的悲壮画面,真实再现了史迪威将军和其他抗战英雄人物的丰功伟绩,全方位描写了中、美、英等国领导人的战略合作以及意见分歧,重庆高层台前幕后的政治权力之争,史迪威与之间的恩怨,将军本人对中国党的高度评价,他在中国官兵中的人格魅力,特别是笔饱墨酣地展示了驼峰航线和史迪威公路建设的艰辛,反映了中国远征军缅甸大战的初期失利与后来的辉煌,力求从历史的广度与深度上,对战争历史题材采取崭新的创作手法,堪称近年来国际军事题材不可不读的一部力作。

目录

引子

章 黑云压城

第二章 临危受命

第三章 初战缅甸

第四章 前线悲歌

第五章 驼峰航线

第六章 战区风云

第七章 反攻序曲

第八章 缅北狂飙

第九章 滇西雪恨

第十章 鸟号作战

第十一章 陪都对决

第十二章 烈士暮年

作者介绍

文摘

序言

用户评价

这部作品的史诗感扑面而来,读来令人心潮澎湃。作者似乎拥有将历史的尘埃拨开,重现铁与血交织的壮阔画卷的魔力。那些宏大的战争场面,不仅仅是兵力的调动和战术的运用,更深入地挖掘了决策背后的复杂人性与时代洪流的裹挟。我仿佛能听到金戈铁马的轰鸣,闻到硝烟弥漫的战场气息,感受到指挥官们在瞬息万变的局势前,那种近乎于神谕般的决断力与无可奈何的宿命感。叙事手法上,它擅长在极端的压力环境下,刻画人物性格的细微变化,那种从踌躇满志到饱经风霜的转变,被描摹得入木三分。阅读过程中,我经常需要停下来,消化那种厚重的历史感和对军事策略层面的深思。它不仅仅是一部关于战争的书,更是一部关于权力、忠诚与背叛的哲学探讨,让人在为那些辉煌的胜利喝彩的同时,也不禁为那些注定的悲剧感到叹息。全书的节奏控制得极佳,张弛有度,高潮迭起,绝非平铺直叙的流水账,而是一部经过精心雕琢的文学巨著,其对历史细节的考据与艺术升华的结合,达到了令人赞叹的高度。

评分我最欣赏这部作品的地方,在于它敢于直面历史的“灰色地带”。在许多宏大的战争叙事中,人物往往被简化为符号,动机也被二元对立化。然而,在这部书中,即便是那些站在对立方的人物,他们的决策逻辑、他们所承受的压力,都被赋予了充分的合理性。这种对复杂性的深刻挖掘,使得整个历史图景展现出一种令人信服的真实感。它不满足于讲述“谁赢了谁输了”,而是深入探讨“为什么会这样发生,以及这种发生对参与其中的每一个人意味着什么”。阅读过程中,我多次被提醒,历史是由无数个充满矛盾和挣扎的个体选择汇聚而成的,而非一条由单一意志驱动的直线。这种对人性深度的探索,使得这部书的价值远远超出了单纯的军事史范畴,它更像是一面映照人类抉择困境的镜子,引人深思,令人久久回味。

评分坦白说,我最初接触这类题材是带着一丝抗拒的,总觉得历史军事题材容易陷入枯燥的年代记录和人名堆砌。然而,这本书彻底颠覆了我的偏见。它的叙事视角极其灵活,时而拉远聚焦全局,展现战略层面的博弈,时而又如同微距镜头般捕捉到个体士兵在绝境中的内心独白。这种多维度的叙事策略,极大地丰富了阅读体验,让原本冰冷的历史人物变得有血有肉,他们的每一次呼吸、每一次犹豫,都牵动着读者的心弦。特别是对于那些次要角色的塑造,作者也投入了巨大的心血,他们或许没有留下赫赫战功,却在历史的侧影中留下了深刻的印记,这种对“人”的关注,远超一般的军事传记。阅读这本书的过程,像是在进行一场智力与情感的双重冒险,它要求读者投入极大的注意力去理解复杂的政治背景与军事部署,但回报却是巨大的,它让你真正理解了“历史是如何发生的”,而非仅仅是“历史发生了什么”。

评分这部作品的语言风格犹如陈年的老酒,醇厚而富有层次感。它不追求华丽的辞藻堆砌,却能在平实之中透出一种坚韧的力量,仿佛作者本人就是那个时代的亲历者,用最凝练的语言,讲述着最波澜壮阔的故事。尤其在描写那些关键的转折点时,行文的节奏会不自觉地加快,笔法变得凌厉而果断,完美地烘托出局势的紧迫性。但更难能可贵的是,即便是描述那些残酷的场面,作者也保持着一种克制的、近乎冷静的笔调,这种冷静并非冷漠,而是一种对历史必然性的深刻洞察,让人在阅读时产生一种敬畏感。我尤其欣赏它在处理冲突时的立体性,没有简单地将任何一方描绘成绝对的善或恶,而是将所有人都置于特定的历史框架下进行审视,这种复杂性使得故事的张力得以持久维持,让人在合上书本后,仍久久不能释怀。

评分这是一本需要反复品味的“大部头”,它的体量和信息密度初看可能会让人望而却步,但一旦沉浸其中,就会发现时间的流逝变得毫无意义。作者在构建故事的宏大框架时,展现出惊人的组织能力,各种线索头绪繁多,涉及的地域、时间跨度极大,然而,所有的线索最终都能精准地汇聚到核心的主题之下,形成一个逻辑严密、结构稳固的整体。我个人的阅读习惯是习惯在阅读历史时做大量的背景查阅,但这本书的优点在于,它在文本内部就提供了足够清晰的地理、文化和政治脉络导引,让非专业读者也能轻松跟上节奏,不会感到迷失方向。这种对信息透明度和可读性的关注,使得它不仅仅是一部严肃的历史研究,更是一部极具娱乐价值的史诗文学作品,成功地架起了学术深度与大众接受度之间的桥梁。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有