具体描述

商品参数

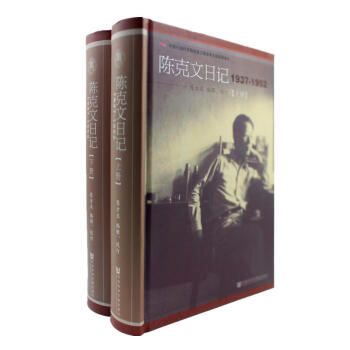

| 陈克文日记 1937-1952(全二册) | ||

| 定价 | 398.00 | |

| 出版社 | 社会科学文献出版社 | |

| 版次 | 1 | |

| 出版时间 | 2014年09月 | |

| 开本 | 16开 | |

| 作者 | 陈方正 | |

| 装帧 | 精装 | |

| 页数 | ||

| 字数 | ||

| ISBN编码 | 9787509761212 | |

| 重量 | 2157 | |

内容介绍

本书以陈克文所遗留12册日记所载,1937年初到1950年3月间纪事为主,其中有关八年抗战及三年国共内战之个人经历、见闻、观察、感想到为详细;此外尚包括出使印度尼西亚经历,以及有关二三十年代国共两党人物、事迹之回忆文章,其整体史料价值,固毋容置疑也。

目录

上 册

照片及日记、信函手迹

出版说明【余英时】

余 序【余英时】

编者序

简体字版弁言

编辑与校订说明

陈克文先生年表

第壹辑 狂风骤雨1937

第2辑 颠沛流离 1938—1939

第三辑 火浴山城 1939—1940

下 册

照片及日记、信函手迹

第四辑 艰辛岁月 1943—1944

第五辑 胜利与还都 1945—1947

第六辑 内战与崩溃 1948

第七辑 山河变色 1949—1950

尾 声 印尼之行 1952

附录 回溯前尘:国共两党及农民运动忆述

人名索引

名号别字与姓名对照表

用户评价

说实话,我对所谓的“名人日记”一开始是持保留态度的,总觉得多多少少会有美化或矫饰的成分。但是,这本《陈克文日记》,尤其是它跨越了抗战胜利和新中国成立这两个里程碑式的时期,展现出的那种时间跨度下的自我修正和思想演变,实在太引人入胜了。我最欣赏的是作者对待“文学”和“散文”的态度。在动荡年代,文学似乎成了一种奢侈品,但他却能坚持用文学的眼光去观察世界,记录生活,这本身就是一种坚守。那些对风景的描摹,对友人的记叙,对阅读体会的抒发,都显示出一种超越政治语境的、纯粹的审美追求。这种在极端环境下的艺术坚持,比那些口号式的宣言更具有力量。我可以从中体会到一种精神上的富足感,那是物质匮乏年代里,知识分子用精神力量武装自己的方式。这本书,对于正在学习写作或者对文学史感兴趣的读者来说,绝对是不可多得的范本。

评分我一直相信,真正的历史是由无数个微小的、个人的体验汇集而成的。这套“全二册”的规模,本身就暗示了内容的详实与广博。读到后期,尤其是在新中国成立后的那段记录时,我能明显感觉到作者的心境发生了微妙的变化。从战乱年代的彷徨与挣扎,逐渐转向了对新生活、新秩序的融入与适应。这种转变不是一蹴而就的,日记忠实地记录了每一次思想上的碰撞和每一次适应过程中的不适感。这展现了一种极其重要的历史洞察力:个体是如何被时代裹挟,又是如何努力找到自己在新世界中的位置。对于研究思想史或社会转型期的知识分子心态的学者来说,这本书无疑是一份极其宝贵的原始资料。它不仅记录了“发生了什么”,更深刻地揭示了“人们是如何感知和应对所发生的这一切的”。这种深入骨髓的个体体验,远比官方文件更具穿透力和历史价值。

评分这本厚厚的合订本,拿到手里就有一种历史的厚重感。我特意找来细读,主要是被书名里那个“1937-1952”的跨度所吸引。这个时间段,对于我们国家来说,简直就是一部浓缩的近代史,充满了动荡与变革。我一直对那个年代的普通知识分子是如何度过那段烽火岁月的感到好奇。翻开扉页,首先映入眼帘的是一些手迹的影印件,那笔触虽然略显稚嫩,但字里行间却透露出那个时代特有的朴实与坚韧。我能想象,作者在写下这些文字时,窗外或许正经历着炮火的洗礼,或者正处在黎明前的黑暗中。这种身临其境的代入感,是任何教科书都无法给予的。我尤其关注他在记录那些重大历史事件时的个人情绪波动,是激昂还是压抑,是迷茫还是坚定。通过他的眼睛去看历史,远比宏大的叙事来得更真实、更触动人心。这本书不仅仅是日记,更像是一扇通往过去时光的窗户,让我得以窥见一个鲜活的个体如何在时代的洪流中挣扎、前行与思考。我希望从中能找到一些关于“如何面对困境”的答案,毕竟,历史总是在某种程度上会重演。

评分我最近在追一部非常出色的老电影,讲的是解放前夕知识分子群体的抉择与彷徨。看完电影后,心里总有些空落落的,总觉得缺少了点什么。朋友推荐我来看看陈克文的日记,说里面对那个“十字路口”的描摹极其细腻。读下去才发现,这哪里是简单的日记,简直就是一份活生生的、未经修饰的内心独白录。作者的文字风格时而如山涧清泉般灵动,时而又像冬日寒风般凛冽。尤其是在记录那些关于信仰、关于理想的挣扎时,那种反复的自我诘问和最终的抉择过程,读来令人唏嘘。他似乎没有将自己塑造成一个完美的英雄,而是完整地展现了一个知识分子的复杂性——有软弱,有妥协,但更多的是对真理和时代潮流的深刻洞察。散文诗般的遣词造句,穿插在对柴米油盐日常琐事的记录中,使得整本书既有宏大的历史背景,又不失生活的烟火气。这本书的价值,正在于它捕捉到了历史转折点上,那些极其微小但又至关重要的心理活动。

评分我向来对信件和随笔类的文字情有独钟,因为它们最能体现一个人的“真性情”。这套书里收录的大量书信往来,尤其让我着迷。透过这些泛黄的信纸(即便是在印刷品上),我仿佛能闻到那个年代特有的墨香和尘土味。信件的内容,往往比日记更加直接和私人化,涉及到家庭的变故、经济的拮据、对前途的担忧,甚至是夫妻间的温情和争执。这使得作者的形象一下子变得立体而丰满,不再是历史书上那个遥远的名字,而是一个有血有肉、会为生计发愁的普通人。特别是那些写给家人和密友的书信,语言极为生活化,常常夹杂着当时流行的俚语和地方口音,这种鲜活感是后期经过整理的文集难以比拟的。我甚至能从中推断出那个社会阶层的生活习惯和人际交往的微妙边界。可以说,这些书信是理解特定时代社会风貌的微观切片。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有