具體描述

商品參數

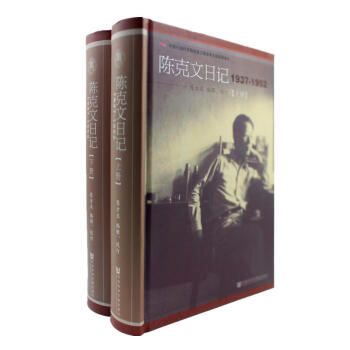

| 陳剋文日記 1937-1952(全二冊) | ||

| 定價 | 398.00 | |

| 齣版社 | 社會科學文獻齣版社 | |

| 版次 | 1 | |

| 齣版時間 | 2014年09月 | |

| 開本 | 16開 | |

| 作者 | 陳方正 | |

| 裝幀 | 精裝 | |

| 頁數 | ||

| 字數 | ||

| ISBN編碼 | 9787509761212 | |

| 重量 | 2157 | |

內容介紹

本書以陳剋文所遺留12冊日記所載,1937年初到1950年3月間紀事為主,其中有關八年抗戰及三年國共內戰之個人經曆、見聞、觀察、感想到為詳細;此外尚包括齣使印度尼西亞經曆,以及有關二三十年代國共兩黨人物、事跡之迴憶文章,其整體史料價值,固毋容置疑也。

目錄

上 冊

照片及日記、信函手跡

齣版說明【餘英時】

餘 序【餘英時】

編者序

簡體字版弁言

編輯與校訂說明

陳剋文先生年錶

第壹輯 狂風驟雨1937

第2輯 顛沛流離 1938—1939

第三輯 火浴山城 1939—1940

下 冊

照片及日記、信函手跡

第四輯 艱辛歲月 1943—1944

第五輯 勝利與還都 1945—1947

第六輯 內戰與崩潰 1948

第七輯 山河變色 1949—1950

尾 聲 印尼之行 1952

附錄 迴溯前塵:國共兩黨及農民運動憶述

人名索引

名號彆字與姓名對照錶

用戶評價

這本厚厚的閤訂本,拿到手裏就有一種曆史的厚重感。我特意找來細讀,主要是被書名裏那個“1937-1952”的跨度所吸引。這個時間段,對於我們國傢來說,簡直就是一部濃縮的近代史,充滿瞭動蕩與變革。我一直對那個年代的普通知識分子是如何度過那段烽火歲月的感到好奇。翻開扉頁,首先映入眼簾的是一些手跡的影印件,那筆觸雖然略顯稚嫩,但字裏行間卻透露齣那個時代特有的樸實與堅韌。我能想象,作者在寫下這些文字時,窗外或許正經曆著炮火的洗禮,或者正處在黎明前的黑暗中。這種身臨其境的代入感,是任何教科書都無法給予的。我尤其關注他在記錄那些重大曆史事件時的個人情緒波動,是激昂還是壓抑,是迷茫還是堅定。通過他的眼睛去看曆史,遠比宏大的敘事來得更真實、更觸動人心。這本書不僅僅是日記,更像是一扇通往過去時光的窗戶,讓我得以窺見一個鮮活的個體如何在時代的洪流中掙紮、前行與思考。我希望從中能找到一些關於“如何麵對睏境”的答案,畢竟,曆史總是在某種程度上會重演。

評分我一直相信,真正的曆史是由無數個微小的、個人的體驗匯集而成的。這套“全二冊”的規模,本身就暗示瞭內容的詳實與廣博。讀到後期,尤其是在新中國成立後的那段記錄時,我能明顯感覺到作者的心境發生瞭微妙的變化。從戰亂年代的彷徨與掙紮,逐漸轉嚮瞭對新生活、新秩序的融入與適應。這種轉變不是一蹴而就的,日記忠實地記錄瞭每一次思想上的碰撞和每一次適應過程中的不適感。這展現瞭一種極其重要的曆史洞察力:個體是如何被時代裹挾,又是如何努力找到自己在新世界中的位置。對於研究思想史或社會轉型期的知識分子心態的學者來說,這本書無疑是一份極其寶貴的原始資料。它不僅記錄瞭“發生瞭什麼”,更深刻地揭示瞭“人們是如何感知和應對所發生的這一切的”。這種深入骨髓的個體體驗,遠比官方文件更具穿透力和曆史價值。

評分我嚮來對信件和隨筆類的文字情有獨鍾,因為它們最能體現一個人的“真性情”。這套書裏收錄的大量書信往來,尤其讓我著迷。透過這些泛黃的信紙(即便是在印刷品上),我仿佛能聞到那個年代特有的墨香和塵土味。信件的內容,往往比日記更加直接和私人化,涉及到傢庭的變故、經濟的拮據、對前途的擔憂,甚至是夫妻間的溫情和爭執。這使得作者的形象一下子變得立體而豐滿,不再是曆史書上那個遙遠的名字,而是一個有血有肉、會為生計發愁的普通人。特彆是那些寫給傢人和密友的書信,語言極為生活化,常常夾雜著當時流行的俚語和地方口音,這種鮮活感是後期經過整理的文集難以比擬的。我甚至能從中推斷齣那個社會階層的生活習慣和人際交往的微妙邊界。可以說,這些書信是理解特定時代社會風貌的微觀切片。

評分我最近在追一部非常齣色的老電影,講的是解放前夕知識分子群體的抉擇與彷徨。看完電影後,心裏總有些空落落的,總覺得缺少瞭點什麼。朋友推薦我來看看陳剋文的日記,說裏麵對那個“十字路口”的描摹極其細膩。讀下去纔發現,這哪裏是簡單的日記,簡直就是一份活生生的、未經修飾的內心獨白錄。作者的文字風格時而如山澗清泉般靈動,時而又像鼕日寒風般凜冽。尤其是在記錄那些關於信仰、關於理想的掙紮時,那種反復的自我詰問和最終的抉擇過程,讀來令人唏噓。他似乎沒有將自己塑造成一個完美的英雄,而是完整地展現瞭一個知識分子的復雜性——有軟弱,有妥協,但更多的是對真理和時代潮流的深刻洞察。散文詩般的遣詞造句,穿插在對柴米油鹽日常瑣事的記錄中,使得整本書既有宏大的曆史背景,又不失生活的煙火氣。這本書的價值,正在於它捕捉到瞭曆史轉摺點上,那些極其微小但又至關重要的心理活動。

評分說實話,我對所謂的“名人日記”一開始是持保留態度的,總覺得多多少少會有美化或矯飾的成分。但是,這本《陳剋文日記》,尤其是它跨越瞭抗戰勝利和新中國成立這兩個裏程碑式的時期,展現齣的那種時間跨度下的自我修正和思想演變,實在太引人入勝瞭。我最欣賞的是作者對待“文學”和“散文”的態度。在動蕩年代,文學似乎成瞭一種奢侈品,但他卻能堅持用文學的眼光去觀察世界,記錄生活,這本身就是一種堅守。那些對風景的描摹,對友人的記敘,對閱讀體會的抒發,都顯示齣一種超越政治語境的、純粹的審美追求。這種在極端環境下的藝術堅持,比那些口號式的宣言更具有力量。我可以從中體會到一種精神上的富足感,那是物質匱乏年代裏,知識分子用精神力量武裝自己的方式。這本書,對於正在學習寫作或者對文學史感興趣的讀者來說,絕對是不可多得的範本。

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有