具体描述

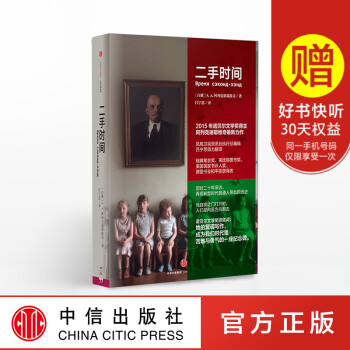

书名:二手时间

定价:55.00元

作者:[白俄] S.A.阿列克谢耶维奇

出版社:中信出版社

出版日期:2016年1月

页码:592页

装帧:平装

开本:32

ISBN:9787508658346

2015年诺贝尔文学奖得主阿列克谢耶维奇全新力作

《人民日报》、央视《时间》、北京卫视《北京您早》、凤凰卫视《锵锵三人行》《总编辑时间》推荐

窦文涛、梁文道点评推荐

豆瓣受关注非虚构作品,评分9.2,上市不到两个月时间,累积近万人想读

新浪中国好书榜2016年2月榜、《中华读书报》2016年3月榜、《深圳商报》月度好书榜2016年1月榜领衔图书

瑞典笔会奖、莱比锡图书奖、美国国家书评人奖、德国书业和平奖

历时二十年采访,聚焦苏联解体后,再现转型时代普通人带血的历史

凤凰卫视资讯台执行总编辑、副台长吕宁思倾力翻译

《二手时间》是2015诺贝尔文学奖得主、白俄罗斯作家S.A.阿列克谢耶维奇全新作品,通过口述采访的形式,讲述了苏联解体后,1991年到2012年二十年间的痛苦的社会转型中,身处关键历史时刻的普通人的生活,以及他们为梦想破碎付出的代价。在书中,从学者到清洁工,每个人都在重新寻找生活的意义。他们的真实讲述同时从宏观和微观上呈现出一个重大的时代,一个社会的变动,为这一段影响深远的历史赋予了人性的面孔。

S.A.阿列克谢耶维,1948年出生于乌克兰,毕业于明斯克大学新闻学系。白俄罗斯记者、散文作家。她用与当事人访谈的方式写作纪实文学,记录了第二次世界大战、阿富汗战争、苏联解体、切尔诺贝利事故等重大事件。著有《二手时间》《战争中没有女性》《锌制男孩》《切尔诺贝利的回忆》等。

曾获得包括瑞典笔会奖、德国莱比锡图书奖、法国“世界见证人”奖、美国国家书评人奖、德国书业和平奖等在内的多项大奖。 2013年和2014年,两度获得诺贝尔文学奖提名,入围终决选名单,2015年获奖。作品已经以43种语言在47个国家出版。

吕宁思,电视主持人和制作人、写作人和翻译人。现任凤凰卫视资讯台执行总编辑、副台长;南京大学客座教授,西华大学客座教授。著有《凤凰卫视新闻总监手记》和《总编辑观天下》等。曾于三十年前翻译阿列克谢耶维奇作品《战争中没有女性》(2015年再版)。

参与者笔记

部· 启示录的慰藉

街上的噪音和厨房里的谈话(1 9 9 1 —2 0 0 1 )

红色装饰内的十个故事

专政之美和水泥中的蝴蝶之谜

兄弟和姐妹,刽子手、受害者和选民

耳语和呐喊……还有高兴

孤独的红色元帅和三天就被遗忘的革命

施舍的回忆和欲望的感觉

另一种圣经和另一种信徒

残酷的火焰与高尚的救赎

苦难中的甜味和俄罗斯精神的焦点

杀人者自称替天行道的时代

一面小红旗和斧头的微笑

第二部· 空虚的迷惑

街上的噪音和厨房里的谈话(2 0 0 2 —2 0 1 2)

没有修饰的十个故事

罗密欧与朱丽叶……玛格丽塔和阿布尔法兹

后共产主义时代,他们立刻变成了另一种人

与幸福很相似的孤独

想要杀死他们所有人,又为这个想法而恐惧

扎着辫子的老太婆和美丽的姑娘

上帝把外人的不幸放在了你家门口

生活就是婊子,白色小瓶中的一百克粉末

难以污名的死者和寂静无声的尘土

狡猾的无知和由此产生的另类生活

勇气和勇气之后

一个小人物的附录

译后记

1 9 9 1 年8 月1 9 日,我照例来到区党委。在

她的复调写作,称为我们时代里苦难与勇气的一座纪念碑。

——诺贝尔文学奖颁奖词

苏维埃人是存在的,阿列克谢耶维奇见到了他们……这部复调写作的杰作,混合了民众的声音、报道的谈话、电视的片段,每种声音都反映了某种真实。一种迷人的魅力就此显现……这本书像河流一样厚重、有力。

——《费加罗报》

阿列克谢耶维奇的杰作《二手时间》在试图滤去20世纪苏维埃人作为人类的特殊经历,然后质问我们:如果乌托邦引来了灾难,贪婪的资本主义模式把我们拖进万劫不复的深渊,我们破坏了环境,造成了精神的虚无,还留下什么路可以走?阿列克谢耶维奇从来不只是写她的同胞。她关照的是我们所有人。

——德国书业和平奖颁奖词

写别的民族的故事,需要厉害的作者。这种写作者少之又少。我们可以回想起那些光辉的报道,比如基塔·瑟伦利和雷沙德·卡普钦斯基。但白俄罗斯作家斯维特兰娜·阿列克谢耶维奇可能是描绘时代本身为成功的一位……在她用三十五年写就、几乎耗其一生的作品《乌托邦之声》中,她创造了一出关于20世纪超大乌托邦的神剧。这是一部独特作品。之前的“伤痕文学”从来没有把那个社会描绘得那样栩栩如生。

——瑞典《每日新闻》

走廊里我就听到各个楼层所有办公室的收音机都开着。女秘书告诉我,“一号”(书记)让我去他那儿一下。我过去了。“一号”的办公室开着电视机,音量很高,他一脸愁容,坐在收音机旁边,一会儿调到“自由电台”,一会儿调到“德国之声”和B B C ,有啥听啥。桌上放着国家紧急状态委员会的名单。他对我说:“只有瓦连尼科夫让我尊敬,毕竟是将军,在阿富汗打过仗。”这时,第二书记和组织部长陆续进来了,我们开始谈话。“太恐怖了!会流血的。血流成河。”“不会所有人流血,但必须有人流血。”“早就该挽救苏联了。”“会堆尸如山啊。”“瞧吧,老戈玩砸了,终于有正常人出来了,将军登场掌权了。胡闹该结束了。”后“一号”发话了,决定不开每天上午例行的工作会议,有什么可报告的?任何指令都无法执行了。当着我们的面,他又打电话给警察局问:“你们有什么消息吗?”“什么消息都没有。”大家接着谈戈尔巴乔夫,他到底是真的病了,还是被逮捕了?结果呢,大家越来越倾向于第三种可能——戈尔巴乔夫和家人一起溜到美国去了,不然还有哪里可去啊?

我们就这样整天坐在电视机和电话旁边,心惶惶然:上面到底谁在掌握权力呢?大家都在焦急等待。实话告诉您,那时候我们只有等待。一切都有些像赫鲁晓夫被推翻时那样。又开始回忆往事……当然现在的谈话有了新主题——自由。自由是什么?自由对于我们人类来说,就像猴子想戴眼镜一样,谁都不知道该怎么办。到处都是小商小贩,但是他们不需要精神啊。我记得前几天遇到以前给我开车的司机,这可是一个精彩的故事……那个小伙子退役后直接就到我们区委了。当司机关系广路子多,他开心死了。但改革开始后,允许搞公司了,他就从机关离开去做生意。这样一来,我简直认不出他了:他剃一个光头,穿皮夹克和成套的运动服。我明白那是他们这种人的标准服饰。他吹牛说他赚的钱超过区委书记一个月的工资。他做的是稳赚不赔的生意——牛仔裤。他和别人合伙租用了一家普通洗衣店,在那里仿制瓦伦基石磨牛仔裤。工艺很简单(真是穷极智生):把普通廉价牛仔裤扔进氯漂白剂溶液中,里面加上碎砖头,煮上几小时,在裤子上加上条纹、污渍、图案,就成了抽象艺术。烘干后再贴上“西部牛仔”的标签就成了。我忽然间产生一个念头:如果一切都不变的话,这些个牛仔裤的“倒爷”很快就会来管理我们的,他们可是新经济政策的产物啊!会由他们来提供所有人的吃穿用,不管这有多么可笑。工厂建在地下室里,产品就这样出货了!现在这个小伙子已经是百万富翁或者亿万富翁了(对我来说一百万和十个亿是一样的),还是国家杜马议员,在加那利群岛有一幢楼,在伦敦也有一幢楼。沙皇时代,在伦敦居住的是赫尔岑和奥加辽夫,现在变成了这些人,我们的“新俄罗斯人”……牛仔裤、家具和巧克力大王,还有石油大亨。

晚上九点,“一号”再次召集大家到他办公室开会。地区克格勃局长报告形势,他谈到人们的情绪。按照他的话说,人民是支持国家紧急状态委员会的,没有表现出愤怒,所有人都讨厌戈尔巴乔夫。除了盐巴,市面上什么都要凭票购买,伏特加根本买不到。克格勃人员在整个城市奔走,到处记录人们的对话。人们一边排着队抢购,一边还在争吵:“政变了!国家会怎么样啊?”“你家里还能翻出什么东西?只有一张空床了吧。还有伏特加。”“自由就是这样结束了。”“啊哈!自由就像香肠一样被切掉了。”“有谁还想嚼口香糖,还想抽万宝路香烟啊。”“早就应该这样啦!国家濒临崩溃!”“戈尔巴乔夫是犹大!他想把祖国拿去换美元。”“看来要流血了。”“我们不可能不流血……”“为了拯救国家,拯救党,我们需要牛仔裤、漂亮的女内衣和香肠,而不是坦克。”“想要过好日子?去你的吧!别想了!”(沉默)

一句话,人民在等待,等着看我们怎么做。党委图书室的侦探小说到晚上全都没有了,全都被拿走了。(笑)我们这些人本来是应该读列宁著作而不是侦探小说的。列宁和马克思的书,就是我们的圣经。

我还记得国家紧急状态委员会的记者发布会,亚纳耶夫的手一直在颤抖。他还在那儿为自己辩护:“戈尔巴乔夫值得尊敬……他是我的朋友……”他的眼睛都不敢跟人对视……看到他胆怯的眼神,我的心一下就沉下去了。这不是能够成事的人,不是可以期待的人。他们是侏儒,是平庸的党务官僚……靠他们哪儿能拯救国家!哪儿能拯救共产主义!他们谁都救不了……从电视屏幕上看,莫斯科的街道上已经是人山人海,人的海洋!在火车总站和城外的火车站,人民都在涌向莫斯科。叶利钦站到了坦克上,向人们分发传单。“叶利钦!叶利钦!”人群像唱圣歌一样齐声高喊:“胜利了!”(她神经质地摩搓着台布的边缘)

这桌布就是中国产的,整个世界充满了中国商品。中国就是成功处理紧急状态的国家……我们现在在哪儿?已经成了第三世界国家。那些曾经大喊 “叶利钦!叶利钦!”的人现在都去哪儿了?他们以为我们将要生活在和美国德国一样的国家,其实是生活在哥伦比亚了。我们输了,输掉了国家……当时我们有一千五百万共产党员啊!党是能够做到的,但是人们背叛了它……一千五百万党员当中居然找不出一个,一个都找不出来。而对方就有领导人,就是叶利钦!我们都输光了!至少有一半的国民希望我们能胜利吧。现在这个国家没有了,已经成了另一个国家。

那些自称共产党员的人,突然宣称他们从小就仇恨共产主义。他们放弃了自己的党证。一些人是默默地把党证交上来,还有一些人是砸着门进来的。也有人是夜晚悄悄溜进区党委大楼,像小偷一样。请来诚实地同共产主义告别吧,不要那样偷偷摸摸。早上看门人打扫院子时,收集到很多党证和共青团员证,用很大的玻璃纸袋装着交给了我们。该怎么处理呢?送到哪儿去?没有任何上级指示,上面没有信号,死一样的沉寂。(她陷入沉思)这就是那个时代,人们开始改变一切,是一切,改得干净彻底。一些人离开了,改变了他们的国籍;另一些人改变了信念和原则;第三种人改变了家里的东西,改变了东西的质量,把旧苏联的产品扔掉,所有都买进口货。“倒爷”啥都能整来:水壶、电话、家具、冰箱,从不知道什么地方弄来的散装零部件自己组装。“我有博世洗衣机。”“我买了西门子电视机。”人人谈论的都是松下、索尼、飞利浦……我遇到一个女邻居,她为有了一个德国咖啡机而开心,又有些不好意思:“我太幸福了!”可是不久前,就在不久前,她还彻夜排队购买阿赫玛托娃的诗集呢,现在却为一个咖啡机而疯狂,为了一些破东西而开心……他们与党证分手,就好像和什么废品告别似的。虽然很难相信,但是几天之内真的一切都变了。就像你在回忆录中读到的,沙皇俄国只有三天就消失了,苏联的共产主义也是一样,都是几天而已。人们在头脑中还不能接受,真的,仍然有人把自己的小红本党证藏起来,用各种形式保存着。不久前,在一个朋友家里,他们从墙壁的夹层中找出列宁半身像给我看。他们都在保留着,以为说不定突然间又可以拿出来了。共产党一旦回来了,他们就会戴上红色领结。(沉默)我的书桌上放着几百份退党声明,很快就当成垃圾运走了,在垃圾堆中腐烂。(她在桌上的文件夹中寻找什么东西)我保存了一两页纸……终有人们会找我,要我把它们送交博物馆。他们会来的……

1 9 9 1 年8 月1 9 日,我照例来到区党委。在走廊里我就听到各个楼层所有办公室的收音机都开着。女秘书告诉我,“一号”(让我去他那儿一下。我过去了。“一号”的办公室开着电视机,音量很高,他一脸愁容,坐在收音机旁边,一会儿调到“自由电台”,一会儿调到“德国之声”和B B C ,有啥听啥。桌上放着国家紧急状态委员会的名单。他对我说:“只有瓦连尼科夫让我尊敬,毕竟是将军,在阿富汗打过仗。”这时,第二书记和组织部长陆续进来了,我们开始谈话。“太恐怖了!会流血的。血流成河。”“不会所有人流血,但必须有人流血。”“早就该挽救苏联了。”“会堆尸如山啊。”“瞧吧,老戈玩砸了,终于有正常人出来了,将军登场掌权了。胡闹该结束了。”后“一号”发话了,决定不开每天上午例行的工作会议,有什么可报告的?任何指令都无法执行了。当着我们的面,他又打电话给警察局问:“你们有什么消息吗?”“什么消息都没有。”大家接着谈戈尔巴乔夫,他到底是真的病了,还是被逮捕了?结果呢,大家越来越倾向于第三种可能——戈尔巴乔夫和家人一起溜到美国去了,不然还有哪里可去啊?

我们就这样整天坐在电视机和电话旁边,心惶惶然:上面到底谁在掌握权力呢?大家都在焦急等待。实话告诉您,那时候我们只有等待。一切都有些像赫鲁晓夫被推翻时那样。又开始回忆往事……当然现在的谈话有了新主题——自由。自由是什么?自由对于我们人类来说,就像猴子想戴眼镜一样,谁都不知道该怎么办。到处都是小商小贩,但是他们不需要精神啊。我记得前几天遇到以前给我开车的司机,这可是一个精彩的故事……那个小伙子退役后直接就到我们区委了。当司机关系广路子多,他开心死了。但改革开始后,允许搞公司了,他就从机关离开去做生意。这样一来,我简直认不出他了:他剃一个光头,穿皮夹克和成套的运动服。我明白那是他们这种人的标准服饰。他吹牛说他赚的钱超过区委书记一个月的工资。他做的是稳赚不赔的生意——牛仔裤。他和别人合伙租用了一家普通洗衣店,在那里仿制瓦伦基石磨牛仔裤。工艺很简单(真是穷极智生):把普通廉价牛仔裤扔进氯漂白剂溶液中,里面加上碎砖头,煮上几小时,在裤子上加上条纹、污渍、图案,就成了抽象艺术。烘干后再贴上“西部牛仔”的标签就成了。我忽然间产生一个念头:如果一切都不变的话,这些个牛仔裤的“倒爷”很快就会来管理我们的,他们可是新经济政策的产物啊!会由他们来提供所有人的吃穿用,不管这有多么可笑。工厂建在地下室里,产品就这样出货了!现在这个小伙子已经是百万富翁或者亿万富翁了(对我来说一百万和十个亿是一样的),还是国家杜马议员,在加那利群岛有一幢楼,在伦敦也有一幢楼。沙皇时代,在伦敦居住的是赫尔岑和奥加辽夫,现在变成了这些人,我们的“新俄罗斯人”……牛仔裤、家具和巧克力大王,还有石油大亨。

晚上九点,“一号”再次召集大家到他办公室开会。地区克格勃局长报告形势,他谈到人们的情绪。按照他的话说,人民是支持国家紧急状态委员会的,没有表现出愤怒,所有人都讨厌戈尔巴乔夫。除了盐巴,市面上什么都要凭票购买,伏特加根本买不到。克格勃人员在整个城市奔走,到处记录人们的对话。人们一边排着队抢购,一边还在争吵:“政变了!国家会怎么样啊?”“你家里还能翻出什么东西?只有一张空床了吧。还有伏特加。”“自由就是这样结束了。”“啊哈!自由就像香肠一样被切掉了。”“有谁还想嚼口香糖,还想抽万宝路香烟啊。”“早就应该这样啦!国家濒临崩溃!”“戈尔巴乔夫是犹大!他想把祖国拿去换美元。”“看来要流血了。”“我们不可能不流血……”“为了拯救国家,拯救党,我们需要牛仔裤、漂亮的女内衣和香肠,而不是坦克。”“想要过好日子?去你的吧!别想了!”(沉默)

一句话,人民在等待,等着看我们怎么做。党委图书室的侦探小说到晚上全都没有了,全都被拿走了。(笑)我们这些人本来是应该读列宁著作而不是侦探小说的。列宁和马克思的书,就是我们的圣经。

我还记得国家紧急状态委员会的记者发布会,亚纳耶夫的手一直在颤抖。他还在那儿为自己辩护:“戈尔巴乔夫值得尊敬……他是我的朋友……”他的眼睛都不敢跟人对视……看到他胆怯的眼神,我的心一下就沉下去了。这不是能够成事的人,不是可以期待的人。他们是侏儒,是平庸的党务官僚……靠他们哪儿能拯救国家!哪儿能拯救共产主义!他们谁都救不了……从电视屏幕上看,莫斯科的街道上已经是人山人海,人的海洋!在火车总站和城外的火车站,人民都在涌向莫斯科。叶利钦站到了坦克上,向人们分发传单。“叶利钦!叶利钦!”人群像唱圣歌一样齐声高喊:“胜利了!”(她神经质地摩搓着台布的边缘)

这桌布就是中国产的,整个世界充满了中国商品。中国就是成功处理紧急状态的国家……我们现在在哪儿?已经成了第三世界国家。那些曾经大喊 “叶利钦!叶利钦!”的人现在都去哪儿了?他们以为我们将要生活在和美国德国一样的国家,其实是生活在哥伦比亚了。我们输了,输掉了国家……当时我们有一千五百万共产党员啊!党是能够做到的,但是人们背叛了它……一千五百万党员当中居然找不出一个,一个都找不出来。而对方就有领导人,就是叶利钦!我们都输光了!至少有一半的国民希望我们能胜利吧。现在这个国家没有了,已经成了另一个国家。

那些自称共产党员的人,突然宣称他们从小就仇恨共产主义。他们放弃了自己的党证。一些人是默默地把党证交上来,还有一些人是砸着门进来的。也有人是夜晚悄悄溜进区党委大楼,像小偷一样。请来诚实地同共产主义告别吧,不要那样偷偷摸摸。早上看门人打扫院子时,收集到很多党证和共青团员证,用很大的玻璃纸袋装着交给了我们。该怎么处理呢?送到哪儿去?没有任何上级指示,上面没有信号,死一样的沉寂。(她陷入沉思)这就是那个时代,人们开始改变一切,是一切,改得干净彻底。一些人离开了,改变了他们的国籍;另一些人改变了信念和原则;第三种人改变了家里的东西,改变了东西的质量,把旧苏联的产品扔掉,所有都买进口货。“倒爷”啥都能整来:水壶、电话、家具、冰箱,从不知道什么地方弄来的散装零部件自己组装。“我有博世洗衣机。”“我买了西门子电视机。”人人谈论的都是松下、索尼、飞利浦……我遇到一个女邻居,她为有了一个德国咖啡机而开心,又有些不好意思:“我太幸福了!”可是不久前,就在不久前,她还彻夜排队购买阿赫玛托娃的诗集呢,现在却为一个咖啡机而疯狂,为了一些破东西而开心……他们与党证分手,就好像和什么废品告别似的。虽然很难相信,但是几天之内真的一切都变了。就像你在回忆录中读到的,沙皇俄国只有三天就消失了,苏联的共产主义也是一样,都是几天而已。人们在头脑中还不能接受,真的,仍然有人把自己的小红本党证藏起来,用各种形式保存着。不久前,在一个朋友家里,他们从墙壁的夹层中找出列宁半身像给我看。他们都在保留着,以为说不定突然间又可以拿出来了。共产党一旦回来了,他们就会批戴上红色领结。(沉默)我的书桌上放着几百份退党声明,很快就当成垃圾运走了,在垃圾堆中腐烂。(她在桌上的文件夹中寻找什么东西)我保存了一两页纸……终有人们会找我,要我把它们送交博物馆。他们会来的……

……

她的复调写作,称为我们时代里苦难与勇气的一座纪念碑。

——诺贝尔文学奖颁奖词

苏维埃人是存在的,阿列克谢耶维奇见到了他们……这部复调写作的杰作,混合了民众的声音、报道的谈话、电视的片段,每种声音都反映了某种真实。一种迷人的魅力就此显现……这本书像河流一样厚重、有力。

——《费加罗报》

阿列克谢耶维奇的杰作《二手时间》在试图滤去20世纪苏维埃人作为人类的特殊经历,然后质问我们:如果乌托邦引来了灾难,贪婪的资本主义模式把我们拖进万劫不复的深渊,我们破坏了环境,造成了精神的虚无,还留下什么路可以走?阿列克谢耶维奇从来不只是写她的同胞。她关照的是我们所有人。

——德国书业和平奖颁奖词

写别的民族的故事,需要厉害的作者。这种写作者少之又少。我们可以回想起那些光辉的报道,比如基塔·瑟伦利和雷沙德·卡普钦斯基。但白俄罗斯作家斯维特兰娜·阿列克谢耶维奇可能是描绘时代本身为成功的一位……在她用三十五年写就、几乎耗其一生的作品《乌托邦之声》中,她创造了一出关于20世纪超大乌托邦的神剧。这是一部独特作品。之前的“伤痕文学”从来没有把那个社会描绘得那样栩栩如生。

——瑞典《每日新闻》

用户评价

这本书最让我震撼的地方,在于它提供了一种完全不同于传统历史叙事的视角。我一直以来阅读的历史,大多是以官方文件、重要人物的回忆录为主,总觉得少了些什么,仿佛缺失了最真实、最动人的部分。而《二手时间》恰恰填补了这一空白。它没有去梳理政治事件的脉络,也没有去分析经济政策的得失,而是将目光聚焦在普通人的情感和体验上。阿列克谢耶维奇采访的那些人,他们用最朴素的语言,讲述着他们经历的时代变迁。我读到一位女性,她回忆起自己曾经参与的政治活动,对当时的理想主义充满怀念,但现实的残酷又让她倍感失落。这种理想与现实的碰撞,在书中随处可见。这本书让我看到了,即使在宏大的历史洪流中,每一个个体也都在经历着属于自己的悲欢离合。他们的声音,他们的情感,他们的选择,共同构成了历史最真实的面貌。阿列克谢耶维奇的采访技巧非常高明,她能够让被采访者敞开心扉,说出内心最深处的感受。读这本书,我仿佛置身于一个巨大的声音博物馆,每一个展品都是一个鲜活的生命,诉说着属于自己的故事。这种沉浸式的体验,让我对苏联解体后普通人的生活有了前所未有的理解。

评分这本书的出现,简直像是在平静的生活中投下了一颗石子,激起了层层涟漪,让我开始审视自己对“历史”二字的理解。一直以来,我总觉得历史书上的那些事件,那些名字,都离我太过遥远,像是另一个次元的故事。但《二手时间》让我意识到,历史并非冰冷的文字,而是由无数鲜活的生命故事串联而成。阿列克谢耶维奇就像一位技艺精湛的“声音收藏家”,她深入到苏联解体后的每一个角落,捕捉那些被主流叙事所忽略的声音。她采访的那些普通人,他们的语言可能朴实无华,他们的经历可能平凡琐碎,但正是这些平凡中的不平凡,才最能触动人心。我读到一位女性,她曾是工厂里意气风发的工人,但时代巨变后,她不得不为了生计奔波,甚至在街头摆摊。她没有抱怨生活的不公,只是默默地承受,用自己的方式维系着家庭的温暖。她的故事让我看到,在巨大的社会转型面前,个体生命的韧性和尊严有多么可贵。这本书让我从一个旁观者的角度,变成了一个“倾听者”。我开始尝试去理解那些与我不同背景、不同经历的人们,去感受他们的情绪,去体会他们的困境。这种同理心的培养,是阅读这本书最宝贵的收获之一。它让我明白,每一个个体都拥有自己独特的历史,而这些个体历史汇集起来,才构成了我们所称之为的“大历史”。

评分第一次接触到阿列克谢耶维奇的作品,就深深被她独特的叙事风格所吸引。《二手时间》更是将这种风格发挥到了极致。她不是在讲一个完整的故事,而是在拼凑无数个碎片,每一个碎片都是一个人的声音,一段真实的人生。这种“多声部”的叙事方式,让这本书充满了张力和戏剧性,却又无比真实,没有一丝虚假的成分。我被书中那些不同年龄、不同职业的人们的故事深深打动。有曾经是苏联体制内的官员,他们怀念过去,觉得如今的社会失去了方向;有年轻一代,他们对苏联的记忆模糊,但却又在父母的讲述中感受到一种复杂的情绪。这种代际之间的隔阂与理解,在书中得到了淋漓尽致的展现。阿列克谢耶维奇的采访对象,他们讲述的语言,充满了生活的气息,有时候甚至带着一些粗粝,但正是这种真实,才让故事更具感染力。她没有去“美化”任何一段经历,而是将生活的全部,无论是光明还是黑暗,都原原本本地呈现在读者面前。阅读这本书,就像在和一群素未谋面的人进行深入的交流,我仿佛看到了他们脸上的皱纹,听到了他们叹息的声音,感受到了他们内心的波澜。这种强烈的现场感和共情力,是很多历史书籍难以企及的。

评分读这本书之前,我对苏联解体的印象还停留在宏大的历史叙事和政治格局的变化上,总觉得那是一个遥远的、属于国家和领导人的故事。然而,阿列克谢耶维奇的《二手时间》彻底颠覆了我的认知。她没有去讲述那些光鲜亮丽的官方史料,而是将镜头对准了最普通、最真实的老百姓。这本书就像一部苏联解体后的“群像戏”,每一个采访对象都是一个鲜活的个体,他们的人生轨迹,他们的喜怒哀乐,他们的困惑与挣扎,构成了那个时代最动人的注脚。我尤其记得其中一位老人,他回忆起童年时对苏联的无限憧憬,对未来充满希望,但随着时代的变迁,他却陷入了深深的失落和迷茫。这种巨大的落差感,以及他在这种落差中寻找意义的努力,让我感触良多。阿列克谢耶维奇的写作方式非常独特,她不是简单地记录,而是通过大量的细节、真挚的情感,将读者的思绪带入被采访者的内心世界。她没有评判,没有说教,只是静静地倾听,然后将这些声音以最朴素、最震撼的方式呈现出来。阅读这本书,我仿佛置身于那个时代的街头巷尾,听着邻居的抱怨,看着人们脸上的沧桑,感受着空气中弥漫的复杂情绪。这是一种非常沉浸式的阅读体验,让我对历史有了更深刻、更人性化的理解。它让我明白,宏大的历史变革,最终都体现在一个个普通人的生活里,他们的选择,他们的承受,他们的坚持,共同塑造了这个时代的温度。

评分在阅读《二手时间》之前,我对于苏联解体后普通人的生活,可以说是几乎一无所知。脑海中浮现的,大多是关于政治风云变幻、经济改革的宏大叙事。但这本书,彻底改变了我固有的认知模式。它像是打开了一扇尘封的门,让我窥见了那个时代最真实的肌理。阿列克谢耶维奇以其特有的方式,将一个个鲜活的生命个体呈现在我面前。她没有选择那些“典型”的英雄人物,而是深入到社会的各个阶层,从老人到年轻人,从工人到知识分子,捕捉他们最真实的声音。我尤其被书中那些关于“失去”的叙述所打动。很多人在苏联解体后,失去了稳定的工作,失去了曾经的社会地位,甚至失去了精神上的归属感。他们像是在一夜之间,被抛入了一个陌生的世界,一切都变得不再确定。但是,在这些“失去”的背后,我也看到了生命顽强的韧性。即使在最艰难的时刻,人们依然在努力生活,在寻找希望,在维系亲情和友情。这本书让我深刻体会到,历史的宏大叙事,最终都要落实到每一个普通人的生活细节中。阿列克谢耶维奇的采访,就像在为这些被淹没的生命发声,让我们有机会去倾听,去理解,去感受那个时代的脉搏。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有