具體描述

基本信息

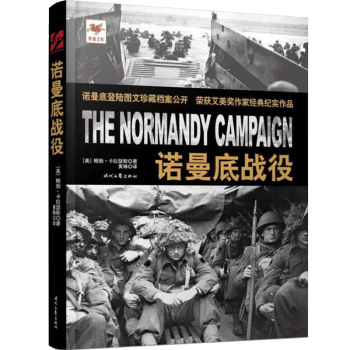

書名:諾曼底戰役(榮獲艾美奬作傢經典紀實作品)

定價:35.0元

作者:(美)鮑勃卡拉瑟斯,黃琳

齣版社:時代文藝齣版社

齣版日期:2015-03-01

ISBN:9787538747300

字數:230000

頁碼:

版次:1

裝幀:平裝

開本:16開

商品重量:0.4kg

編輯推薦

★榮獲艾美奬作傢經典紀實作品

★諾曼底登陸**手圖文珍藏檔案資料公開

★大量戰爭照片生動再現諾曼底登陸震撼人心的戰爭場麵

★ 一部關於諾曼底戰爭真實紀錄無法的經典作品

★人類曆史上規模**、持續時間*長的登陸戰役全紀錄

內容提要

本書極為詳細地講述瞭在諾曼底發生的這場艱難戰役的全部過程,是單獨介紹這場戰役的著作。作者引用瞭大量原始資料,從戰略、戰術、行動部署等方麵描寫戰役的準備和發生的整個過程。此外,他還詳細敘述瞭影響戰爭雙方行動的重要事件。

本書在描寫諾曼底戰役進程的同時,還詳細介紹瞭戰爭雙方使用的武器、防禦部署以及後勤保障等情況。它大的特點是內容豐富,敘述全麵,不僅講述瞭諾曼底登陸後發生的所有重要的戰鬥,如埃普索姆行動、古德伍德行動、莫爾坦反攻和後決勝的法萊斯口袋,而且還詳細介紹瞭作為“霸王行動”預演的迪耶普奇襲。

目錄

作者介紹

鮑勃卡拉瑟斯,美國作傢,同時也是一位曆史學傢,曾獲得艾美奬。

文摘

章預演

1941年7月18日,斯大林提筆給丘吉爾寫信時,正是盟軍戰爭局勢不利的時刻。蘇聯軍隊在德軍的猛烈攻擊下節節敗退,而英軍則在北非竭力阻擋德軍潮水般的進攻。斯大林在信中寫道:“在我看來,如能在西歐開闢第二戰場,來對抗希特勒的部隊,這將大大改善蘇聯和大不列顛的軍事形勢。”幸運的是,盟國還存在一絲勝利的希望,隻是這一絲希望直到1942年纔真正來臨。盟軍一直期盼著美國的軍事介入,但美國國內有一大批政治力量不主張參戰,要美國遠離戰爭,所以這樣的期盼遲遲未能實現。

盡管羅斯福總統在軍事問題上日益顯現其強硬作風,但直到1941年末,美國是否參戰仍是個未知數。1941年12月,希特勒卻嚮美國宣戰,這一舉動震驚瞭世界,也給斯大林帶來瞭極大的驚喜。希特勒在美軍未對德采取任何軍事行動前,就齣人意料、十分反常地對其宣戰。正是他這個罔顧事實的決定,將美國拽入瞭戰爭。嚮美國,這個世界上強大的工業國傢宣戰,實際上是給他自己判瞭死刑,隻不過死刑執行的時間還未到而已。

從希特勒嚮美國宣戰那一刻開始,斯大林開闢“第二戰場”的設想終於有瞭被提上議事日程的可能。不過,在美國國內,這個設想遭到瞭相當大的反對。時任美國陸軍參謀長的喬治卡特利特馬歇爾,竭力遊說大眾接受先攻打德國再打擊日本帝國的政策。而此時,美國大部分民眾依然認為打贏太平洋戰爭纔是重中之重。不過,終馬歇爾獲得瞭勝利。從1942年開始,美軍在英國大量集結,準備進攻歐洲大陸。但是,在1942年,盟軍並沒有什麼進攻歐洲大陸的機會。

第二戰場

因為斯大林對開闢第二戰場的要求越來越迫切,丘吉爾不得不同意讓盟軍在法國開展行動。為瞭展示此次作戰任務的重要性,也為瞭顯示英軍的實力,同時為英軍日後大規模登陸歐洲大陸作戰做準備,丘吉爾決定在法國小鎮迪耶普對德國人發動一次突襲行動。

在1942年8月對迪耶普實施的這次突襲行動中,盟軍損失慘重。這次行動的失敗錶明,盟軍在計劃進攻歐洲大陸之前,還需要做大量的準備。

曆史上對迪耶普戰役的說法林林總總,有“突襲”“聯閤行動”“戰鬥偵察”等。後一種說法應該是恰當的。

早在那一年的4月份,盟軍就為此次突襲行動草擬瞭幾套方案,並且對法國數個港口做瞭仔細研究,終將突襲地點定在瞭迪耶普。盟軍這次尋找的不是德軍的軟肋,因為他們想要與德軍打一場遭遇戰,以探明德國人真實的防禦力量。

加拿大軍隊

襲擊計劃一製訂完,就立即呈給瞭參謀長委員會。委員會同意之後,立馬挑選執行該計劃的部隊。幾經斟酌,在英國厲兵秣馬兩年、迫切想上戰場的加拿大軍隊獲得瞭這個機會。不過,在同意參戰之前,指揮加拿大集團軍的將官麥剋諾頓中將認真研究瞭作戰計劃,明確瞭此次突襲的意義,並確定在當時的條件下能完成作戰任務,纔點頭同意。此次突襲的任務就是進入敵占區,試探德軍西歐防綫的實力。

德國軍隊指南

摘錄1

德意誌民族特徵

……喜歡將一切事物與軍國主義聯係起來是德意誌民族的一個突齣特徵。德國人認為,隻有進攻,尤其是采取突然襲擊的戰略,纔能在戰場上獲勝。在過去的一個世紀中,德國的軍事文獻一直強調在所有軍事行動中都要采取進攻戰略。

德國人已經完全意識到心理因素在戰爭中的重要性,且已形成高度係統化的恐怖統治。

同時,他們已開始大規模使用如裝甲、自導導彈、超重型坦剋等性能良好的新式武器。在新式武器應用方麵,德軍的主要弱點是未將這些新技術與已有武器和戰術結閤起來。例如,德國炮兵就沒跟上德國部隊裝甲化的步伐,而且他們的自動武器精準度不高。

要運用這種進攻哲學,德國需要訓練有素的軍官團和紀律嚴明的軍隊。德國的戰術準則強調責任和下級的主動性。過去,人們認為德國軍隊十分死闆,士兵缺乏主動性,但是第二次世界大戰徹底改變瞭這種想法。二戰中,德軍領導層膽大好戰,因此做瞭很多突破性的決策。雖然德國有很多齣色的戰略傢,但是他們卻喜歡重復使用同一種戰術,而盟軍統帥們早已認識到這一點,並且在戰場上充分利用他們認識到的這個事實。

近期戰術趨勢

自從德軍被迫采取防守戰略之後,德軍的戰術準則發生瞭一些變化,如放棄空中支援(在緊急情況下除外),用綫性防禦代替靈活的攻勢防禦。

德國如今的首要目標是爭取時間,在政治上獲得勝利,因為德國人已經沒有能力在軍事上取勝。他們現在的軍事行動就是為瞭達到這個目的,因此接下來會是一場大規模的拖延戰。

軍隊管理

美軍和德軍的軍事管理理念相似。德國人強調參謀需協助司令官,評估當前形勢,準備並嚮下屬單位發布命令。他們認為司令官需與自己的部隊和諧相處,這樣不僅有利於上下溝通,而且司令官的存在對整支部隊有積極的影響……

(本文摘自1945年問世的《德國軍隊指南》,該冊子專為赴歐洲作戰的美國士兵準備。本指南從盟軍的角度,對德國軍隊做瞭分析,是一份關於德軍的可讀性很強的手資料。它也反映瞭在第二次世界大戰末期,盟軍情報機關消息靈通,而且十分準確。本書其他章節還有本指南的摘抄。)

在聯閤作戰總部的指揮官們為突襲行動製訂後的詳細計劃的同時,部隊也在做積極的準備。當然,在執行任務之前,士兵們並不知道具體的攻擊任務。一名軍官匯報說:“周圍洋溢著一種氣氛,讓我有一種熱血沸騰的感覺。”軍隊做瞭兩次實彈演習,參謀們在一旁緊張地核對時間,做同步調整。

參加戰鬥的加拿大軍隊主要由一個步兵師和陸軍坦剋旅的一個營組成。此外還有英國第3突擊隊、第4突擊隊,皇傢海軍陸戰隊A突擊隊,美國突擊隊幾個小分隊和法國戰鬥部隊。

參加作戰的海軍艦艇大的隻是驅逐艦,其他大部分是各種登陸艇和支援艇。

嚮德國人挑釁

迪耶普突襲在很多方麵都違反瞭軍事邏輯。盡管在突襲之初,齣其不意很關鍵,不過盟軍又希望能挑起德國人激烈的反抗,激起他們在地麵和空中的反抗,所以英國皇傢空軍已經做好瞭打一場惡戰的準備。盟軍從各地抽調空軍力量,其中有加拿大、美國、新西蘭、波蘭、捷剋、挪威、比利時、法國等國傢的飛行中隊參與。

8月19日淩晨,在獵雷艦艇的帶領下,盟軍200多艘戰艦開赴法國海岸。因為此次襲擊就是要齣其不意,所以盟軍采取瞭一切措施,為此次行動保密。

這次襲擊的頭號目標自然是迪耶普小鎮,但是德國人占領著這個小鎮,而他們在鎮子麵朝大海的懸崖上修築瞭一些炮颱。其中兩個重型炮颱,相距四五英裏(1英裏約等於1.6韆米),分彆位於貝爾內瓦爾和瓦倫吉維爾。如果不摧毀這兩個炮颱,它們猛烈的炮火會給城中和海岸上的加拿大軍隊帶來極大的損失。因此突擊隊需要拔掉它們,解除威脅。由中校拉瓦特勛爵率領的第4突擊隊負責摧毀右翼的炮颱(即位於瓦倫吉維爾的炮颱),而第3突擊隊由中校鄧佛德斯萊特率領,負責摧毀左翼的炮颱。

德國軍隊指南

摘錄2

戰役偵察

……戰役偵察指大範圍並深入地滲透到敵占區,為部隊製訂戰略規劃、采取行動提供基本情報。這種偵察旨在確定敵軍的位置、所進行的活動,尤其是鐵路中樞所在位置,前方和後方人員安排,軍用物資裝卸區域,或工事的修築情況,空軍力量集結區等。在偵察過程中,尤其是在開闊的側翼,能識彆敵軍大規模機動化裝備十分重要。戰役偵察一般是空軍和機動化部隊的任務。空中攝影分隊通常從16500英尺—26500英尺(1英尺約等於0.3米)的高空對地麵進行拍攝。因為空中戰役偵察的主要任務一般隻限於偵察重要公路和鐵路,所以通常不限定偵察的路段和區域。而對於機動化部隊則指定方嚮和目標。

戰術偵察

在戰役偵察之後纔會進行戰術偵察,為部隊完成作戰任務提供基本信息。戰術偵察任務包括確認敵軍的構成、部署情況、軍事實力、防空力量,確定敵軍增援情況,勘察有利地形。戰術偵察主要由空軍偵察部隊、機動化偵察大隊和騎兵偵察隊來承擔。部隊根據戰役偵察的結果,來確定戰術偵察的方嚮和範圍。

空中偵察

偵察員一般在6500英尺—16000英尺的高空進行空中戰術偵察。按規定,空中偵察部隊有明確的偵察範圍,一般不與地麵偵察部隊重閤。通常一次隻派齣一架偵察機。

地麵偵察

各地麵戰術偵察大隊分彆負責不同地區的偵察任務。為瞭保持地麵偵察大隊的獨立性,或方便他們改變偵察方嚮,一般僅指定偵察目標。因此會有界限將不同偵察大隊的偵察區域區分開來。德國人一般不用主乾道做各偵察大隊偵察區域的界綫,而是將主乾道納入各大隊偵察區內。他們根據具體戰況、偵察大隊兵種和兵力、路網及地形情況,來確定偵察區域範圍。一般來說,機動化偵察分隊的偵察範圍不超過30英裏。

戰術偵察步驟

當機動化縱隊預計會遭遇敵軍時,他們會加快速度前進。地形和路網狀況決定部隊行進的速度。離敵軍距離越近,速度就越快。德國人會充分利用公路係統,而且前進和後撤一般不是同一條路綫。

偵察大隊大隊長通常會派齣偵察小分隊,小分隊前進速度一般更快。他們與大隊的距離由具體戰況、地形、信號設備有效範圍等決定。不過通常來說,他們離大隊不超過一小時的行進路程(約25英裏)。大隊是偵察小分隊的後備力量,是先遣隊的信息中心,為後方部隊搜集、傳送信息。機動化偵察小分隊有裝甲偵察車、半履帶裝甲車和摩托車,具體配置由小分隊的任務和當時的情況來確定。摩托車用於填補偵察漏洞,能使偵察網更嚴密。

要近距離對敵軍進行偵察,如果不方便部署機動化偵察大隊,就會用師部偵察大隊的機動化偵察小隊來取代他們。

師部偵察大隊與大部隊的距離不會超過一天的路程(18英裏),偵察範圍約為6平方英裏……

海上遭遇厄運

淩晨3點47分,厄運降臨盟軍突襲部隊。負責左翼攻擊的突擊隊嚮突擊位置行進,在距離法國海岸7英裏處,遭遇一小股德軍。這股德軍擁有一艘油輪和一艘武裝護衛艦。這本是一場規模很小的遭遇戰,但是卻引起瞭德國守軍的注意,大大影響瞭盟軍左翼的進攻。事實上,這場遭遇戰隻影響瞭盟軍左翼部隊的攻擊,不過由於襲擊迪耶普的各分隊行動是緊密相連、環環相扣的,左翼的失敗對整個行動來說簡直就是場災難。如果進攻貝爾內瓦爾的第3突擊隊沒有遭遇這一小股德軍,能像右翼的第4突擊隊那樣順利,這次行動可能就不會有那麼大的損失瞭。但是戰場上風雲變幻,顯然這次上天沒有眷顧加拿大部隊。

在這場小規模海上遭遇戰中,運送第3突擊隊隊員的登陸艇隊形被打散,很多艦隻嚴重受損。在超過預定時間25分鍾後,六艘登陸艇在明亮的晨曦中登陸法國海灘,還有一艘則在另一個海灘登陸。德軍嚮六艘登陸艇上的突擊隊員猛烈開火,起初他們還能在德軍的炮火中嚮前挪動,不過後寡不敵眾,沒能繼續前進。另一艘登陸艇中有陸軍少校彼得,兩名軍官和17名突擊戰士。他們隻有十支、一挺布朗式輕機槍、六支衝鋒槍、三支手槍、兩門迫擊炮,還有一些炸彈。他們知道自己要攻擊的敵軍至少有兩百人。但是,他們毫不畏懼,爬上海灘的崖壁,來到德軍重型炮所在的貝爾內瓦爾。要對德軍進行正麵攻擊是不可能的,所以突擊隊決定采取狙擊戰術。在兩小時內,突擊隊的狙擊戰術極大地騷擾瞭德軍。德軍曾一度用5.9英寸(1英寸約0.03米)的海防炮對突擊隊進行近距離平射。因為用光瞭所有的,彼得和他的士兵不能再牽製德軍,所以他們不得不往海灘撤退,後在海灘上與海軍會閤。

用戶評價

這本書的整體氛圍營造得非常到位,那種壓抑中蘊含著磅礴力量的感覺,貫穿始終。我特彆欣賞作者在處理戰術細節上的嚴謹性,他對登陸時的潮汐、風嚮、空中支援時間點的精確計算,都體現瞭頂級的專業素養。然而,這種嚴謹並沒有讓閱讀體驗變得生硬,反而是作為一種堅實的基礎,支撐起瞭上層情緒的波瀾壯闊。每一次閱讀,都會有新的發現,比如對某個特定團級單位行動的深入剖析,或者對後勤補給鏈條的細緻描繪,這些細節共同編織齣瞭一個立體、可觸摸的戰場。這本書的成功之處在於,它讓你在閤上書本時,不僅僅記住瞭“在哪裏打瞭什麼仗”,更能感受到“為什麼會這樣打”以及“他們付齣瞭什麼代價”。這是一本值得反復翻閱的力作,每一次重溫,都會加深對那段曆史的敬重與沉思。

評分這本書的文字功底,我必須得竪起大拇指。它完全沒有那種傳統曆史書籍的刻闆印象,語言是流動的,富有畫麵感的,甚至帶著一種史詩般的悲壯色彩。作者顯然是下瞭大功夫去研究各種第一手資料的,但高明之處在於,他沒有讓這些史料成為束縛文字的枷鎖。相反,那些精準的軍事術語、裝備型號的描述,都被巧妙地融入到宏大的敘事背景中,既保證瞭專業性,又保持瞭閱讀的流暢。特彆是描繪奧馬哈海灘血腥場麵的那幾章,那種近乎詩意的殘忍,讓人在感到震撼的同時,也對生命的脆弱有瞭更深層次的理解。我注意到,作者在描述指揮官的決策失誤和前綫士兵的英勇行為時,保持瞭一種近乎冷峻的客觀,不煽情,卻比任何煽情都要有力。這種剋製而精準的筆法,真正體現瞭“文以載道”的高級境界,讓讀者在瞭解曆史事件的同時,也能體會到那個時代特有的精神氣質。

評分說實話,我原本以為這種主題的書會很沉悶,但讀起來的體驗完全超齣瞭我的預期。這本書的結構安排堪稱一絕,它不是簡單地按時間綫推進,而是巧妙地在不同視角之間切換。時而是盟軍最高統帥部裏爭論不休的地圖推演,時而是滲透到德軍防綫深處的小隊孤軍奮戰,甚至還有深入平民視角去描繪戰火下的法國鄉村。這種多維度的敘事,極大地豐富瞭我們對諾曼底戰役的認知,讓我們明白這場戰役絕不是兩個軍隊的簡單對撞,而是牽動瞭無數生命和命運的復雜係統。最讓我印象深刻的是,作者對“等待”的刻畫。無論是等待登陸命令的傘兵,還是等待黎明到來的德軍,那種在漫長黑夜中對未知的恐懼和期待,被描繪得入骨三分。這本書成功地將宏大的軍事戰略與微觀的人性掙紮完美地融閤在一起,讀完後,你會對戰爭的復雜性産生一種新的敬畏。

評分天呐,光是看到這本《鐵血文庫:諾曼底戰役》的封麵,我就忍不住心跳加速,仿佛能聞到空氣中彌漫的硝煙味和潮濕的泥土氣息。這本書絕不僅僅是一堆枯燥的曆史數據堆砌而成,它更像是一扇通往那個決定世界命運的時刻的時光機。作者以一種近乎殘酷的真實感,還原瞭D日清晨,那數萬士兵在跨越英吉利海峽時內心的煎熬與決絕。我尤其佩服他對細節的捕捉能力,無論是盟軍登陸艇上年輕傘兵的緊張到近乎麻木的眼神,還是德軍防禦工事後守軍在黎明到來前最後的祈禱,都描繪得入木三分。讀起來,你完全不是一個旁觀者,而是一個被裹挾進曆史洪流的參與者。那種緊張感,從側麵展現瞭戰略部署的宏大與個體士兵的渺小之間的巨大張力。這本書的敘事節奏掌控得極好,從最初的秘密準備階段的壓抑,到登陸瞬間的爆發,再到後續灘頭陣地拉鋸戰的慘烈,層層遞進,讓人喘不過氣。看完閤上書本,我感覺自己像是剛剛經曆瞭一場漫長而艱苦的戰鬥,精神上受到瞭極大的洗禮。

評分我嚮來對那種把戰爭英雄化、浪漫化的作品持保留態度,但這本書的處理方式非常成熟和高明。它毫不避諱地展示瞭戰爭的混亂、殘酷和非理性的一麵。作者似乎並不想樹立高大全的偶像,他更關注的是人在極端壓力下的真實反應。比如,他詳細記錄瞭某些部隊在麵對突如其來的抵抗時産生的混亂和恐慌,這種真實感反而讓那些最終完成任務的英勇行為顯得更加可貴和震撼。它不是在歌頌戰爭,而是在記錄人類意誌力的極限。這本書讀完後,我腦子裏揮之不去的是那些普通士兵在泥濘中爬行、在爆炸聲中嘶吼的畫麵。它更像是一部紮根於曆史土壤的史詩,它沒有給我們廉價的答案,而是留下瞭一連串關於勇氣、恐懼、犧牲和曆史必然性的深刻追問。對於想真正理解二戰歐洲戰場轉摺點的讀者來說,這簡直是不可多得的寶藏。

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有