具体描述

目录

用户评价

我必须承认,这本书的深度远远超出了我的初始预期。它最令人称道之处,在于对“书生”这一群体复杂人性的挖掘。我们总习惯于将古代读书人脸谱化,要么是清高的隐士,要么是酸腐的迂夫子。然而,在这部作品里,我看到了他们如何挣扎于理想与现实的巨大鸿沟之间。有的人为了功名利禄,不得不委曲求全,放弃了最初的纯粹;有的人则坚守气节,宁可清贫潦倒,也要保持精神的独立与自由。作者的笔触非常克制,他从不直接批判或赞扬,而是将选择的后果如实呈现给读者,让读者自己去评判是非。这种高级的叙事手法,使得阅读过程变成了一场持续的、充满思辨性的对话。每一次读完一个章节,我都要停下来,默默思考,如果我处在那个位置,我会做出怎样的抉择?这本薄薄的文库本,蕴含的哲学思辨力量,可不输给厚厚的鸿篇巨制。

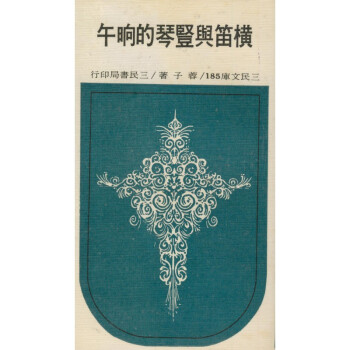

评分从装帧和印刷质量来看,三民文庫的出品一如既往地可靠。纸张的质感偏向于略带粗粝感的道林纸,墨色印刷均匀,即使是那些细微的批注或引文,也清晰可辨。这对于我这种有轻微阅读强迫症的读者来说,是极大的福音。更重要的是,这本书的校对工作做得非常出色,至少在我目前阅读的篇幅内,没有发现任何影响理解的错别字或排版错误。在信息碎片化的今天,能够拥有一本在物理层面就做到如此精良的书籍,本身就是一种享受。它体现了出版方对“阅读体验”本身的尊重,而不是仅仅把书当作一个传播信息的载体。手捧着它,那种实体书独有的厚重感和翻页的沙沙声,是任何电子阅读器都无法替代的仪式感。

评分说实话,拿到这本书时,我主要抱着一种“打发时间”的心态,毕竟“三民文庫”这个系列,名头听起来学术性略强。可没想到,这本书的叙事节奏掌握得极妙,它没有将所有知识点硬塞给你,而是巧妙地将历史背景、文化思潮,乃至当时的社会风俗,融化在人物的日常对话和内心独白之中。举个例子,书中描写几位年轻书生为了一盏孤灯下的研读争论某篇注疏的细节,那段文字简直是活灵活现,你仿佛能闻到墨香和微弱的烛火气味。作者对细节的把控达到了近乎痴迷的程度,每一个器皿的描述,每一餐简单的饭食,都透露着那个阶层的真实生活状态。这使得这本书的“现场感”极强,它不是在“讲故事”,而是在“重现”一个时代的生活片段。对于那些对古典文化有那么一丁点兴趣的入门者来说,它提供了足够坚实而又不晦涩的文化基石,比那些教科书有趣多了。

评分这本《書生天地(平)-三民文庫196》的封面设计确实颇具古韵,淡雅的米黄色底色上,几笔水墨晕染开来的竹影,让人一眼就能感受到一种文人士大夫的清雅气度。我特地翻阅了一下,里面的排版布局很是考究,字体选择上偏向于一种略带宋体的端庄感,阅读起来眼睛十分舒适,长时间沉浸其中也不会感到疲惫。当然,内容本身才是核心,初读几页,我立刻被作者那种娓娓道来的叙事风格所吸引。他似乎并不急于抛出惊人的情节,而是像一位老友般,慢慢展开一幅那个时代读书人的生活画卷。我感受到了他们对学问的敬畏,对仕途的迷茫与憧憬,以及在文人圈子内那种微妙的交际与情感纠葛。特别是一些对当时科举制度下读书人内心煎熬的细腻刻画,简直入木三分,让我这个现代读者都能深切体会到那种“书中自有黄金屋”背后的辛酸与坚持。这本书无疑是了解那个特定历史时期文人精神世界的绝佳窗口,绝非那种流于表面的历史演义小说可比拟。

评分如果非要挑一个角度来总结我对这部作品的整体印象,那便是“恰到好处的留白”。作者似乎深谙中国传统美学的精髓,很多重要的情感转折和关键的人生抉择,他都没有用大段的心理描写去强行渲染。相反,他常常用一个天气变化、一盆静静盛开的花、或者一个人物沉默的背影来暗示内心的波澜。这种“此时无声胜有声”的处理方式,极大地增强了作品的耐读性和回味空间。每一次重读,我都能从那些看似平淡的场景中,捕捉到之前忽略掉的微妙暗示。它要求读者付出一定的专注度,去填补那些没有明说出来的部分,而这种主动的参与感,正是优秀文学作品带给人的最大乐趣。这部书,是那种值得放在案头,随时翻阅品味的佳作。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有