评分

☆☆☆☆☆

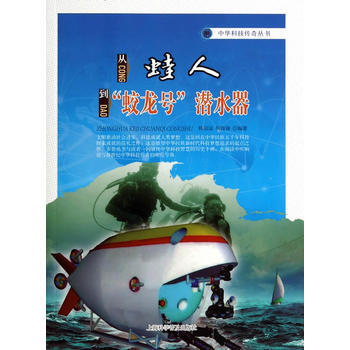

这本书的副标题“从蛙人到蛟龙号潜水器”,让我联想到一条清晰的时间线,也暗示了技术发展的连续性。我希望作者能够着重描绘出从早期简易潜水设备到如今高科技潜水器的这种巨大的跨越。比如,早期潜水员是如何在水下进行交流的?当时的氧气供应系统又是如何设计的?这些最基础的条件,在今天看来可能微不足道,但在当时无疑是巨大的挑战。我尤其好奇,在潜水技术发展的早期阶段,有哪些关键的科学发现或者技术革新,为后来的发展奠定了基础?再者,书中对“蛟龙号”的介绍,如果能够和前面的“蛙人”部分做一个呼应,强调技术进步的传承和积累,那就更具深度了。我希望作者能够用一种讲述历史故事的口吻,将这些科技的演进过程娓娓道来,让我感受到科学技术是如何一步步克服困难,最终实现飞跃的。

评分

☆☆☆☆☆

我购买这本书,很大程度上是因为我对海洋探索的天然兴趣,而潜水器无疑是实现这种探索的载体。我比较关心的是,这本书在介绍潜水器技术的同时,是否也触及到了海洋科学研究的范畴?比如,潜水器在海底地质勘探、生物多样性研究、甚至是寻找海底沉船等方面,都扮演着怎样的角色?我希望能看到一些具体的案例,讲述潜水器是如何帮助科学家们解开海洋未解之谜的。书中关于“蛟龙号”的部分,如果能介绍它在科学考察任务中的具体应用,例如它曾下潜到多深的区域?发现了哪些新的物种?或者对海底地貌有了哪些新的认识?这些信息会让我觉得这本书不仅仅是关于技术本身,更是关于技术如何服务于人类认知和探索的。我期待这本书能带给我一种“身临其境”的感觉,仿佛我就是那个操作着潜水器,在蔚蓝的深海中进行探索的科学家。

评分

☆☆☆☆☆

我买这本书,主要还是冲着“蛟龙号”去的。蛟龙号啊,那可是我们国家深海探测的骄傲,它的每一次下潜,都牵动着无数人的心。我特别想知道,当初蛟龙号的设计理念是什么?它克服了哪些常人难以想象的技术难题?有没有一些关于它在实际执行任务时,遇到的惊心动魄的瞬间,或者是一些鲜为人知的幕后故事?作者在描述蛟龙号的部分,是不是能够详细地描绘出它的内部构造,比如驾驶舱是什么样子的?各种精密仪器是如何工作的?那些负责操控潜水器的工程师和科学家们,他们的日常是怎样的?我希望这部分内容能够写得既有科技的严谨性,又不失人文的温度。最好还能配上一些高清的图片,展示蛟龙号在深海中航行的壮观景象,或者是在海底进行科学考察的场景。我总觉得,每一个伟大的科技成就背后,都有着无数人的汗水和智慧,而这部分内容,恰恰最能体现出人类挑战极限的精神。

评分

☆☆☆☆☆

这本书的装帧设计倒是挺有意思的,封面上那只半隐半现的蛙人,带着一种神秘感,让人忍不住想一探究竟。我一直对潜水器这个领域挺好奇的,总觉得它们是人类探索深海秘密的“眼睛”和“触角”。拿到书之后,我最先关注的就是它的整体架构。看目录,似乎是从最基础的潜水装备,一步步讲到现代化的潜水器,这个循序渐进的讲解方式,对于我这种非专业读者来说,简直太友好了。我特别期待里面能够详细介绍潜水服的演变,从早期那种笨重的大头盔,到现在越来越轻便、灵活的设计,这中间肯定有很多技术上的突破。而且,书中“蛙人”这个词,让我联想到那些身着潜水服、在水下执行各种任务的特种兵,他们的故事和训练过程,如果书中有涉及,那就太吸引人了。我希望作者能够用生动形象的语言,将那些枯燥的技术名词变得易于理解,而不是一味堆砌数据和图表。毕竟,探索深海是浪漫的,这项技术背后承载的也是人类征服自然的勇气和智慧,这点尤其值得在书中被强调。

评分

☆☆☆☆☆

这本书的作者之一是韩园园,另一位是何俊峰,这两位作者的背景我并不了解,但从书名来看,似乎结合了历史回顾和前沿科技。我比较期待的是,这本书的写作风格上,能够兼具学术的严谨性和大众的可读性。我希望它不会过于学术化,充斥着晦涩难懂的专业术语,而是能够用相对通俗易懂的语言,向普通读者介绍潜水器的发展历程。我特别希望书中能够穿插一些关于潜水员、工程师或者科学家们的个人故事,让他们在探索深海过程中所付出的努力、经历的艰辛,以及取得的成就,能够以一种更生动的方式呈现出来。例如,有没有关于在深海中遇到危险,如何化险为夷的故事?或者是在攻克某个技术难题时,团队成员之间如何协作,最终取得突破的经历?我希望这本书能够让我感受到,在那些冰冷的潜水器背后,跳动着的是一颗颗火热的、对未知充满好奇的心。

![推动丛书综合系列:复杂 [美] 梅拉妮米歇尔 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/29796375228/5b363e31Nc6ee451b.jpg)

![推动丛书生命系列:脑中魅影 [美] V. S. 拉马钱德兰 [美] S.布莱克斯利 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/29796400319/5b363e6eN2e513681.jpg)

![乐高科技系列创意精选 [波]Pawe “Sariel” Kmiec pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/29796864012/5b364190N3523f937.jpg)

![乔托的几何学遗产:科学革命前夕的美术与科学(何香凝美术馆 艺术史名著译丛) [美]小塞缪 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/29797244020/5b364489N09f1bf97.jpg)