具体描述

基本信息

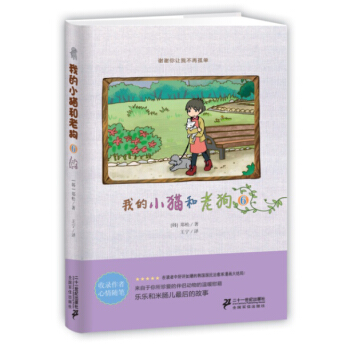

书名:我的小猫和老狗6

定价:22.0元

作者:(韩)郑松

出版社:二十一世纪出版社

出版日期:2015-04-01

ISBN:9787556802579

字数:

页码:

版次:1

装帧:平装

开本:32开

商品重量:0.4kg

编辑推荐

这是一本讲述着与宠物共生活的温暖故事的漫画书,像一首美好的诗般给予读者无尽地回味和感动,一本感动了无数网友的治愈系漫画。狗狗、小猫等宠物如今已经成为与人们共处一室,共同分享喜悦与悲伤,相互陪伴、慰藉,一起生活的伴侣。本书把与宠物共生活的一个个动人的瞬间用温暖的笔触描绘于纸上,用独特的视角去试着理解宠物和他们的生活,在喜爱宠物的人群中悄悄传开,成为韩国**网站NAVER网络评分**的漫画。

内容提要

《我的小猫和老狗》把与宠物共同生活的一个个瞬间用温暖的笔触和动人的视角展现于纸上,在喜爱宠物的人群中悄悄地传开,成为韩国大网站NAVER网站评分的漫画。

与书名一样,书里主讲的是作家养育的1岁的小猫与15岁的老狗的故事,但也偶尔夹杂了关于流浪狗,流浪野猫,口蹄疫,马路杀手(宠物撞车死亡)等社会问题的动物故事。

不只是喜欢动物的人,那些不喜欢动物的人也会被书中那些触碰人类基本感性的温暖故事被感动并产生共鸣。

书中以随笔的形式增加了网络连载漫画中没有讲完的后续故事及作家的想法。

目录

作者介绍

郑松,毕业于韩国于弘益大学视觉设计系。在韩国大的网站NAVER上连载《我的小猫和老狗》漫画。漫画获该网站网络漫画评分。和小猫米肠儿及老狗乐乐一起生活。

文摘

序言

用户评价

这本书的封面设计,我脑海中构想了一下,应该会是那种让人一看就心生喜爱,想要立刻捧在手心的感觉。也许是一只慵懒地蜷缩在阳光下的猫咪,旁边卧着一只眼神温和的老狗,它们之间没有过多的动作,却传递着一种宁静而深厚的默契。或者,也可能是一种抽象的、充满艺术感的插画,用色彩和线条勾勒出猫狗之间的情感联系,那种无声的懂得,那种彼此的依靠。无论封面如何,我都能想象到,它所传达出的那种温暖、治愈的力量。我之所以会特别关注这类主题的书籍,是因为在快节奏的生活中,我们常常会忽略身边那些最真挚的感情。而猫狗,作为我们最亲密的伙伴,它们用最纯粹的方式回应着我们的爱,也用它们的存在,教会我们如何去爱,如何去珍惜。这本书的名字,正是触动了我内心最柔软的地方,勾起了我对过往养宠物的回忆,也让我对未来与小动物们相处的时光充满了憧憬。我希望这本书能成为一本让我能够反复品读,每次阅读都能有新的感悟的佳作。

评分这本书的书名就让我心生温暖,“我的小猫和老狗”,光是听名字,就仿佛能闻到阳光晒在毛茸茸身上的味道,还有那慵懒的呼噜声。虽然我还未翻开这本书,但光是脑海中浮现出的画面,就足以让我对它充满期待。我猜测,这会是一个关于陪伴、关于时间的故事,那些最平凡的日常,在作者的笔下,或许会闪烁出不平凡的光芒。我期待着能在这个故事里,找到一份慰藉,一份共鸣。或许,作者会以一种细腻而又不失幽默的方式,描绘出小猫的灵动与调皮,以及老狗的忠诚与沉稳。它们之间可能会有这样那样的摩擦,也会有彼此依偎的温馨时刻,就像我们生活中遇到的所有珍贵的情感一样,不是一帆风顺,却饱含深情。而且,这本书的出版信息也让我觉得安心,是“正版”,这在如今信息爆炸的时代,是对知识产权的一种尊重,也是对读者的一种承诺,让人能够放心地沉浸其中,而不必担心盗版带来的困扰。我迫不及待地想知道,作者笔下的小猫和老狗,究竟会带给我怎样的惊喜。

评分这本书的标题,直接点明了故事的主角,但也留下了巨大的想象空间。我不知道“我的小猫和老狗”是谁的,是作者的,还是书中人物的?是关于一只猫和一条狗的故事,还是描绘了不止一对的猫狗组合?我喜欢这种开放性的标题,它能激发读者的好奇心,让他们在翻开书页之前,就在脑海中构建出属于自己的故事图景。我期待,作者能够通过文字,赋予这些动物鲜活的生命,让它们不仅仅是宠物,更是家庭的一份子,是陪伴者,是情感的寄托。我猜想,这本书或许会以一种治愈人心的力量,触及到读者内心深处的情感需求。在现代社会,很多人都感到孤独,而动物,尤其是猫狗,它们用最直接、最纯粹的方式给予我们温暖和陪伴,填补了我们内心的空缺。我希望这本书能够让我感受到那份无条件的爱,那份跨越物种的深情,并在阅读的过程中,获得一份久违的宁静与安详。

评分“二十一世纪出版社”,这个名字本身就带有一种现代感和前瞻性,让我觉得这本书的内容不会是陈旧的、过时的,而是能够紧跟时代的步伐,或许在叙事方式上会有一些创新的尝试,或者探讨的主题会与当代人的情感需求产生更强的连接。作者是“(韩)郑松”,一位韩国作家,这让我对接下来的阅读内容又多了一份期待。我一直觉得,不同文化背景下的故事,会带来独特的视角和感受。韩国文学作品中,往往擅长描绘细腻的情感,注重人物内心的刻画,以及对生活细节的捕捉。我希望郑松老师笔下的小猫和老狗,也能带着这样的韩式细腻,为我们展现一段动人的故事。我猜想,书中的情节设置,可能会有一些意想不到的转折,或者是在看似平淡的日常中,蕴含着深刻的人生哲理。而且,这本书的 ISBN 号码,9787556802579,它精确地代表了这本书在出版界的身份,让我感觉它是一部经过严格审核、认真出版的作品,而非粗制滥造之物。

评分对于一本以“小猫和老狗”为主题的书,我脑海中立刻联想到了许多可能性。也许故事会从一只刚出生不久、活泼好奇的小猫开始,它第一次见到家中年迈、行动缓慢的老狗,它们之间会有怎样的碰撞?是小心翼翼的试探,还是初生牛犊不怕虎的冲撞?亦或是,故事会以老狗的视角展开,它看着小猫的到来,它的内心又会有怎样的波澜?是欣喜地接纳,还是带着一丝不易察觉的落寞?我喜欢想象这些充满生活气息的细节。我想象着,小猫可能会偷偷地爬上老狗的背,试图将它当成一个移动的游乐场;而老狗,也许只是微微摇摇尾巴,或者懒洋洋地睁开一只眼,用包容的眼神注视着这个新来的小家伙。作者在描写它们互动的时候,很可能会运用大量生动形象的比喻,将猫狗的习性刻画得入木三分,让读者仿佛能亲眼看到它们的每一个动作,听到它们的每一声叫唤。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有