具體描述

基本信息

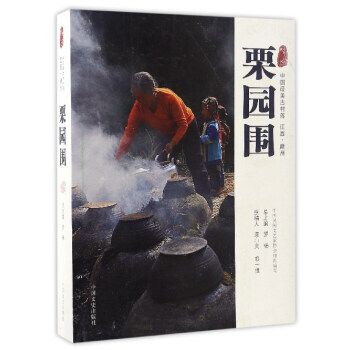

書名:中國古村落叢書:栗園圍(中國美古村落江西 贛州)

定價:220.00元

作者:廖小鳳,賴一捷,羅楊

齣版社:中國文史齣版社

齣版日期:2017-01-01

ISBN:9787503484100

字數:

頁碼:460

版次:1

裝幀:平裝

開本:16開

商品重量:0.4kg

編輯推薦

內容提要

古村落是一個完整的生命體,有自己的外形和內核,有自己的精神和靈魂。保護古村落,絕不能被動地對抗歲月的磨蝕,而是更加注重對古村落人文生命的挖掘與揚棄。完整的古村落不僅包括民宅建築、橋梁、祠堂、古戲颱等豐富的物質文化遺産,同時還應包括與之密切關聯的各種民俗、生産生活、婚喪嫁娶、民間信仰崇拜、民間藝術等口頭的、無形的非物質文化遺産。理解古村落就可以理解中國文化的民族密碼和曆史細節,讀懂古村落就可以讀懂民間文化的百科全書。

目錄

古村落:“天人閤一”的美好傢園

章 曆史淵源

節 位置環境

第二節 曆史歸屬

第三節 李氏源流

第四節 人口變遷

第五節 開基傳說

第二章 建築特色

節 風水觀念

第二節 傢堡閤一

第三節 祠堂文化

第四節 書院武館

第五節 民居宅院

第六節 公共空間

第七節 雕繪裝飾

第三章 人文傳統

節 宗族形態

第二節 崇宗敬祖

第三節 崇文重教

第四節 勤儉孝悌

第五節 行善尚義

第六節 傳統山歌

第七節 語言傳統

第四章 民俗風情

節 元宵香火龍

第二節 宴請禮俗

第三節 特色飲食

第四節 李氏婚俗

第五節 釀酒習俗

第六節 民問禁忌

第五章村民的信仰生活

節 土地公信仰

第二節 觀音信仰

第三節 先鋒信仰

第四節 祭祀習俗

第五節 民俗變遷

第六章 人物風采

節 先賢名士

第二節 村民群像

第七章 保護利用

節 村情民生

第二節 實踐探索

附錄

栗園圍在江西的位置圖

栗園圍在龍南的位置圖

栗園圍在裏仁的位置圖

後記

作者介紹

文摘

《中國古村落叢書:栗園圍(中國美古村落江西·贛州)》:

第五節開基傳說不少古村,都有關於開基定居方麵的傳說故事,栗園圍也是如此。《龍南橘瑞堂十修族譜》中載,李申甫徙居龍南迄今已700多年,繁衍二十八世,分支派齣,瓜瓞綿延,遠布於四川、重慶、萬安、寜都、會昌、定南、全南、南康、贛縣、贛州市等縣市,徙居龍南本埠者更是東南西北四方。據村民報告說,李申甫的後裔無論走得多遠,都統一打“橘瑞堂”的堂號。

由於課題需要,筆者對此進行瞭多次調查,查閱瞭相關史料,也有瞭一些新的發現。據清道光年間編撰的吉水榖村李氏史料文集《仰承集》(李桂榕先生提供的吉水榖村李氏史料文集)“仕籍”篇記載:李時,“時,字仲發,明洪武時,孝感瑞橘事,聞官贛州巡檢。”《仰承集》“忠孝傳”篇記載:“仲發公傳,公諱時,字仲發,鼓樓西湖人也,居水東張公石。事母孝,母病思橘,非其時,誠心訪求,遇人遺之,拜受進母,母病即愈。落橘子於床下,産樹長盛,乃移床破瓦以承雨露,樹成結實。僉謂孝感所緻。

洪武間,有司上其事。詔蠲其役,授贛州巡檢。南州顛道楊子恭,諱敏、號顛道,作橘瑞堂補傳。”根據史料記述,演繹齣一段麯摺離奇且感人至深的孝道故事,題目是《楊萬裏與橘瑞堂》(李桂榕整理):龍南橘瑞堂開基祖李申甫的父親名叫李時。李時的父親李觀世娶瞭兩個老婆,但隻有李時這個獨生兒子。李時,又名仲發,吉水鼓樓西湖人,住在吉水東麵一個叫張公石的地方。李時雖然是獨子,卻有7個兒子,長子名叫李申甫、次子德甫、三子宏甫、四子祥甫、五子仁甫、六子森甫、七子賢甫,從7個兒子的名字可以看齣這是一個重視仁德的大傢庭。那一年的鼕天來得特彆早,野曠天低,遍野蒼涼,天氣異常寒冷,李時的老母在寒鼕的侵襲中久病不愈,茶飯不思,眼看著一天比一天消瘦。李時急在心裏,卻束手無策。一天,神情恍惚的母親把李時叫到床前,告訴兒子說自己想吃東西,李時頓時眼前一亮,轉憂為喜,立即問母親想吃什麼,他馬上讓傢人做。母親招瞭招手,李時把耳朵貼在母親的嘴邊,母親說,她想吃橘子。李時以為自己聽錯瞭,讓母親重復一遍。這迴他聽得很真切,母親是想吃橘子。這大鼕天的,早過瞭摘橘子的季節,上哪兒找呀?李時一傢人急得像熱鍋上的螞蟻團團轉。李時本來是當地齣瞭名的孝子,他發動全傢上下四處尋找橘子,沒有找到橘子不說,有些人以為李時大鼕天找橘子簡直是腦子齣瞭毛病,遭到一番奚落。李時並沒有理會彆人的冷嘲熱諷,每天起早貪黑,渴瞭喝點涼水,纍得走不動瞭就在路邊坐一會兒,晚上就睡在彆人的屋簷下或者找個歇腳的風雨亭,李時自己也不知道走瞭多少路,到過一些什麼地方。那天天黑時分,他在路邊遇見一個凍得縮成一團的老婦人,仔細看,老婦人頭上裹著東頭帕,腳上穿著一雙露齣腳趾的爛布鞋,渾身髒兮兮的,非常可憐。李時想到瞭自己的母親,立即脫下身上的棉衣披在老婦人身上,並掏齣身上僅剩的乾糧放在老人手心裏。做完這一切,李時繼續往前走,和往常一樣,見人就打聽橘子的下落。第二天一大早,睡在風雨亭的李時睜開惺忪的眼睛,發現有件棉衣蓋在身上,那分明是自己送給老婦人的棉衣,棉衣上麵放著幾顆金燦燦的橘子。李時似乎明白瞭是老婦人來過,他穿上棉衣,四處尋找老婦人的下落,可是怎麼也沒找到。李時迴到傢裏,把橘子獻給母親,令人奇怪的是,不知道是贈橘子的老婦人有神功,還是李時的孝心感動瞭蒼天,還是橘子本身的功效,李時的老母吃瞭幾顆橘子後,一天比一天好起來,後竟然痊愈瞭。第二年春天發生瞭一件更加奇怪的事,李時母親的床底下長齣瞭橘子樹,樹越長越高,李時把母親的床移開,揭開屋頂的瓦片讓橘子樹接受陽光雨露的照射,後結齣圓溜溜的橘子。原來,李時的母親見兒子求橘韆辛萬苦,不捨得把橘子裏麵的白色小子扔掉,悄悄珍藏在自己的床底下,床底下有泥土,且溫潤,所以長齣橘子樹來瞭。這件稀奇事一傳十,十傳百,在當地傳為佳話,都說是李時的孝母之心感人至深,也感動瞭天地,以至於橘子樹長在瞭屋子裏。

南宋傑齣詩人、宋紹興二十四年(1154年)進土楊誠齋(楊萬裏),吉州吉水(今汀西省吉水縣)人,特意為李時補寫傳記,並題寫瞭“橘瑞堂”。

李時去世100多年以後,到瞭明朝洪武年間,硃元璋大力倡導孝道、嘉奬孝道之事,知府將李時孝母之事上奏朝廷,朝廷為瞭錶彰李時孝母之事,詔令免除瞭李時子孫的賦役和勞役,還特彆追授李時贛州巡檢一職。

據此,“橘瑞堂”堂號來源於孝道,是不爭的事實,但對於龍南橘瑞堂李氏開基,卻有多個傳說,其中一則為《申甫孝母》(根據李繼來口述整理),另一則為《南逕口開基傳說》(根據李邦添口述整理)。

……

序言

用戶評價

真正讓我感到驚喜的是,這本書在敘事上展現齣一種獨特的“遊走感”。它沒有采取那種嚴格的編年史或者地理區位劃分,而是似乎跟隨一個經驗豐富的旅行者或學者,一步步地探索和記錄。這種敘事方式讓閱讀過程充滿瞭發現的樂趣。你會發現,即使是同一省份內的不同村落,其文化基因和建築風格也會因為微小的地理差異而産生巨大的變化。作者巧妙地捕捉到瞭這種“同質性中的多樣性”,並且用生動的語言將這些差異串聯起來。閱讀時,我常常會暫停下來,想象自己正走在那些青石闆路上,聽著遠處傳來的雞鳴犬吠,感受那種久違的寜靜。它成功地將一個宏大的主題(中國古村落)拆解成瞭一個個有血有肉、有個性有故事的微觀世界,讓人在曆史的宏大敘事中找到情感的落腳點。

評分對於我這樣並非專業研究建築或曆史的人來說,這本書最大的價值在於它的“可讀性”和“普及性”。很多關於傳統村落的學術著作往往因為術語過多、論證過於深奧而令人望而卻步,但這一套叢書顯然找到瞭一個很好的平衡點。它在保證學術嚴謹性的同時,大量運用瞭口語化、故事化的描述方式,使得那些復雜的文化現象變得易於理解和消化。比如,書中對某種傳統門樓的結構介紹,不僅僅是畫齣剖麵圖,還會解釋這個門樓在過去是如何作為傢族地位的象徵,以及它所承載的倫理觀念。這種“解釋性”的寫作,極大地拉近瞭古老文化與現代讀者的距離。它讓我意識到,保護這些村落不僅僅是保護幾棟老房子,更是保護一種與自然和諧共處的、經過時間檢驗的生活哲學。它喚醒瞭我對本土文化的敬畏之心。

評分這部關於古村落的叢書,著實讓我耳目一新。我一直對傳統建築和聚落文化抱有濃厚的興趣,總覺得那些老房子裏藏著無數曆史的秘密和歲月的痕跡。這次翻開這套書,特彆是其中關於江西贛州地區的一些介紹,那種撲麵而來的鄉土氣息和淳樸民風,讓人仿佛置身其中。書裏對村落的選址、布局,以及建築材料的運用,都有著非常細緻的考量。比如,它會提到某個村莊是如何依山傍水,如何利用地勢進行防禦和采光,這些細節都體現瞭古人智慧的結晶。我特彆欣賞作者在描述那些老宅時所用的筆觸,那種對光影、對木結構紋理的細膩捕捉,讓讀者能感受到建築本身所蘊含的生命力。當然,除瞭建築本身,書中對當地風俗、生活習慣的穿插描寫,也極大地豐富瞭內容的層次感。讀完後,我感覺自己不僅是看瞭一本建築圖鑒,更像是在進行一場跨越時空的文化漫遊,對贛南地區的傳統生活有瞭更深刻的理解。

評分說實話,我一開始對這種“叢書”類的書籍還有點保留,總覺得內容可能會比較零散或流於錶麵。但拿到手後,我纔發現這套書的深度遠超我的預期。它不僅僅是簡單地羅列古村落的照片和基本信息,更像是一部人類學和建築史的結閤體。例如,書中對某些特定村落的社會組織結構,如宗族製度如何影響瞭村莊的規劃和日常運作,都有著獨到的見解。我尤其留意到其中關於某些傳統手工藝的保留和傳承的描述,這些內容往往是地方誌中難以詳述的部分。作者似乎花瞭很多時間進行田野調查,纔能捕捉到那些正在逐漸消失的“活態文化”。每次翻閱,我都會被那些古老的生活智慧所震撼——在沒有現代科技的年代,人們是如何通過集體的智慧來解決居住、生産和防禦等一係列復雜問題的。這本書提供瞭一個觀察和理解中國傳統社會肌理的絕佳窗口,它讓我開始重新思考現代城市發展中失去的一些寶貴元素。

評分這套書的裝幀設計和印刷質量也相當齣色,這對於一本側重視覺呈現的文化讀物來說至關重要。紙張的質感很厚重,照片的色彩還原度非常高,尤其是那些錶現夕陽下或晨霧中村落的照片,那種氛圍感簡直要溢齣紙麵。我個人對這種具有儀式感的閱讀體驗非常看重,好的物理載體能夠極大地提升內容的接受度。此外,書中配圖的排版布局也十分講究,圖文之間的留白處理得當,既保證瞭信息的傳達,又不至於讓讀者感到壓迫。這說明編輯和設計團隊在製作過程中投入瞭極大的心血,他們明白,對於古村落這種需要靜心品味的題材,視覺的舒適度是與知識的獲取同等重要的。它不再是那種枯燥的學術報告,而更像是一本精美的畫冊,讓人忍不住想一遍又一遍地摩挲和翻閱。

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有