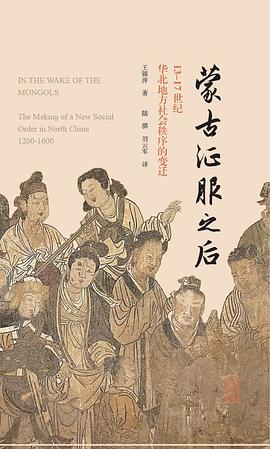

自 序

导 论

1元好问和金代“功名社会”

2全真教与1234—1281年战后社会重建

3佛教僧团、政治权势和亲属关系

4 僧道、水利组织和乡村社会经济秩序

5 明代地方主导权的连续与变化

6 结 语

附录1:本书使用的未发表碑刻铭文

附录2:《亮公孝行之碑》与《宣授五台等处释教都总摄妙严善行之碑》录文

参考文献

索引

图表索引

中文版后记

· · · · · · (收起)

具体描述

本书聚焦山西,探讨华北社会在13世纪初经历蒙古征服的大变局后,长达400年的社会变迁与文化重构,特别关注宗教组织和信仰在其中扮演的角色。作者在传统史料之外,大量运用田野调查中获得的民间文献,尤其是碑刻资料,使得数个细致的个案研究成为可能。在讨论宗教势力在社会变迁过程中扮演的重要角色的基础上,本书提出了宋明之间社会转型的“北方路径”。与众所周知的江南模式(即围绕科举考试和儒家知识精英所形成的社会结构)不同,在蒙古统治下参与和推动北方社会秩序重构的,是包括全真教和佛教在内的宗教组织。僧道组织在政治、社会、经济、文化资源各方面都有重要优势:蒙元政权、蒙古王侯的强力支持,遍布城乡的寺观网络及其控制的大量土地和其他资产,在官府和儒家思想之外建立的意识形态和获得的制度性力量。这一迥然有别的社会景观直到明代科举系统重振以后才逐渐式微。而它在明代山西地区长期、曲折的消亡过程,则折射出蒙古征服华北的长期影响。

本书视野宏大,行文晓畅,叙述清晰,观点明朗而发人深思。

用户评价

##感谢学姐赠书,很喜欢作者对碑刻的细腻分析,但也总是在想个案在多大程度上能构筑整体趋向(或者说,在掌握多少材料之后才能有足够信心勾勒出更大的趋向?)

评分##摧毁了原有的儒家伦理,佛道自然趁虚而入。

评分##感谢学姐赠书,很喜欢作者对碑刻的细腻分析,但也总是在想个案在多大程度上能构筑整体趋向(或者说,在掌握多少材料之后才能有足够信心勾勒出更大的趋向?)

评分##与英文版相比,本书作者王锦萍对中译本做了全面细致地修改,包括适应国内读者阅读习惯的一些调整,对英文版疏误之处的改动,补充新的史料,重新进行改写等等。作者所写的译后记,回应了英文版出版后学界书评的一些意见,体现了作者对于本书的一些最新思考。可以说,与英文版相比,中文版无疑论述更严密,质量更高,属于修订本。

评分##摧毁了原有的儒家伦理,佛道自然趁虚而入。

评分##壮志饥餐胡虏肉,笑谈渴饮匈奴血!

评分##与英文版相比,本书作者王锦萍对中译本做了全面细致地修改,包括适应国内读者阅读习惯的一些调整,对英文版疏误之处的改动,补充新的史料,重新进行改写等等。作者所写的译后记,回应了英文版出版后学界书评的一些意见,体现了作者对于本书的一些最新思考。可以说,与英文版相比,中文版无疑论述更严密,质量更高,属于修订本。

评分##感谢学姐赠书,很喜欢作者对碑刻的细腻分析,但也总是在想个案在多大程度上能构筑整体趋向(或者说,在掌握多少材料之后才能有足够信心勾勒出更大的趋向?)

评分##山西能代表华北北方吗?既缺乏地方史的精微,又没有区域史的纵横,宗教团体在元明时社会的历史又是新元史的老生常谈

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有