第一部分 20 世纪

第一章 我们的主角

第二章 走进奉天

第三章 张家

第四章 王家

第二部分 张医生与王医生之一

第五章 王医生的高光时刻

第六章 张医生的门诊

第三部分 工人阶级子弟的成长

第七章 “我们”和“他们”

第八章 “社会”与奖学金男孩

第九章 男性气概和它的消逝

第四部分家庭

第十章 父亲的角色

第十一章 母亲的社会

第五部分 张医生与王医生之二

第十二章 王医生抓住了机会

第十三章 “每个人心底都有一座坟墓”

第六部分 社会人

第十四章 “熟人社会”

第十五章 社会里的成功男人

第七部分 张医生与王医生之三

第十六章 王医生的房子

第十七章 张医生的爱情

第八部分 知识,尊严和自我

第十八章 缺失的人文

第十九章 王医生重入社会

第二十章 不能独自进晚餐

说明及感谢

· · · · · · (收起)

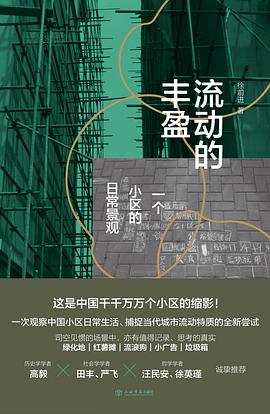

具体描述

两个原生家庭,跨越三十年的奋斗,调动的能量,堪比战争。

李海鹏作序,陈嘉映 梁文道 罗新 严飞 班宇诚挚推荐

————

☆《好奇心日报》《小鸟文学》创始人,知名媒体人伊险峰、杨樱首度出书

☆ 以两位工人子弟的阶层跃升,照见中国社会三十年沧桑巨变

☆ 一个昨日世界,但你并不陌生:两个家庭、一座城、一个时代的命运轮廓

☆ 近距离观察普通个体在大时代中的浮沉与变迁,探寻当代人精神困境的社会根源

——“我们的生活变好了,为什么精神却荒芜了?”

☆ 一部令人震撼的大剧,充斥着既悲壮又无力、既切肤又旁观的历史感。——历史学家 罗新

☆ “城市发展过程中必将产生大量废弃物,而其中大部分是人”,而这部平民史诗的主题只是“不要成为废弃物”。

——巨大的社会变迁中,是什么决定了普通人的命运?

张医生和王医生出生在20世纪70年代的工人家庭。在国企改制、社会急剧转型的过程中,他们凭借家庭的全力支持与自身的聪慧刻苦,摆脱了掉队的命运,实现了阶层跃升。可是,虽然看起来功成名就,但他们的人生,仍充满了焦虑和疲惫。

两位作者采访数十人,在旧报纸、老照片、建筑废墟与口述回忆中打捞过往生活图景,描摹了张医生与王医生半生的个人成长与阶层跃升之路,并审视二人知识、尊严与自我的建构过程。与此同时,本书还以工业城市、单位社会、稀缺经济、工人阶级文化、男性气概、重大历史事件和时代变迁等为经纬,呈现出兼具深度与广度的当代东北。

阅读张医生与王医生的故事,我们将会厘清,世纪之交的一系列深刻变革,如何塑造了一代人的生存方式与精神世界。而透过个体在历史中的沉浮,我们也将窥见一座城、一个时代的命运轮廓。

————

一部社会学视野里的故事,于是,两个人、一座城、一个时代难以分割地连在一起。在汉语写作中应该是首创。

——哲学家 陈嘉映

我们究竟能在两位“成功”的东北医生身上看见什么呢?相较于影视和文字当中常见的下岗工人,他们好像完全没法代表我们想象中的东北。但令人意外,这本视野宏阔、细节饱满的著作,却不止让我们看清了东北,更看到了工业文化的内核;甚至改革开放四十年来,个体生命在时代结构当中的局限与抉择。所以不嫌夸张地说,这不单是张医生与王医生的故事,更是几代中国人的故事。

——作家 梁文道

一部令人震撼的大剧,充斥着既悲壮又无力、既切肤又旁观的历史感。围绕两个医生的个体人生,呈现出兼具深度与广度的当代沈阳。

——历史学家 罗新

近年来,“东北文艺复兴”这个概念很火,和东北失落的经济发展相对比,这片土地上的精神世界得到极大关注。不论是东北式的喜剧幽默,还是旧工业社会里留下的人文沉淀,好像变成了一座“富矿”,供人们挖掘和书写。本书围绕着过去四十年中沈阳的重大历史事件、工人阶级文化等,呈现了一部丰富的民间社会史。作者不仅有着深厚的讲故事能力,而且难能可贵的是,站在了社会学的角度去近距离观察普通家庭和个体在大时代中的浮沉与变迁。

——社会学家 严飞

两位作者令人想起工厂车间里的调度员,制定计划,并线输出,反复确认着书写的节拍,如大雨过后倒灌的水渠,从深处返流,漫经地面,为历史与现实空间重新造影。那些不规则的图景,旁逸斜出的暗渍,列车碾过的印痕,抑或我们凝视、打捞与捕捉的动作,共同构成了一批半成品、一代人与一座城市的命运轮廓。

——作家 班宇

在书中,罗伯特·E.帕克的一条理论显得尤为刺目:城市发展过程中必将产生大量废弃物,而其中大部分是人。两位医生的原生家庭跨越三十年的奋斗在事实上始终紧紧围绕这句话,在这场奋斗中调动的能量、毅力、耐心、机谋是如此之多,堪比战争所需,然而这部平民史诗的主题只是“不要成为废弃物”而已。

——作家、媒体人李海鹏

用户评价

##冬天到了,蠢蠢欲动做精神东北人 非常好看的一本书。有几个人能够经受人生被这样摆出来剖析呢?前半部分更多讨论东北和上一代,后半部分更多谈的是几个家庭的个体经历,时代变化中,关键时刻做出的选择影响的不止是自己的人生

评分##塞进去一些理论有点夹生,生活本身很有意思。兜兜转转,其实还是个没走出去小圆圈,让人唏嘘。书里的男人都是在反衬女人?哈哈。女人都勇敢勤奋。男人缺了点魅力。总归都太上进了,东北有魅力的也许是废物。

评分##可能由于我自己来自工人阶级家庭,读起来有很多共鸣。

评分##读罢,这并不是一本很好的可读性很强的文学作品,有一些啰嗦与不分轻重。但是在对历史的记录、对东北这个没落的社会的描述上,我认为他是很有价值的,从两位主人公身上揭开社会变迁的大幕,尤其是在有了一定的人生阅历后,对这部作品有颇多的感触。最后总结下,这部作品不会特别讨喜,也难以流行,但是对东北社会与人的发展的探寻我很敬佩,也给我以一些启发,个人感觉不是很好的地方就是文章有些啰嗦了。最后,王医生和张医生让我莫名想起来白色巨塔,当然内核基本不相关,但是又有些地方似曾相识。

评分##对我,它是一本有点门槛和无法共情的书。

评分##冬天到了,蠢蠢欲动做精神东北人 非常好看的一本书。有几个人能够经受人生被这样摆出来剖析呢?前半部分更多讨论东北和上一代,后半部分更多谈的是几个家庭的个体经历,时代变化中,关键时刻做出的选择影响的不止是自己的人生

评分##塞进去一些理论有点夹生,生活本身很有意思。兜兜转转,其实还是个没走出去小圆圈,让人唏嘘。书里的男人都是在反衬女人?哈哈。女人都勇敢勤奋。男人缺了点魅力。总归都太上进了,东北有魅力的也许是废物。

评分##这本书以两个沈阳工人家庭子弟的成长史为线索,勾勒并呈现沈阳这座城市100年以来的剧变历史和两个普通家庭在其间的沉浮、挣扎,及至逆流而上的命运变迁。两位作者的写作延续了他们“以个体命运折射时代变迁”的一贯视角,让这部非虚构作品具备了社会学的穿透视野。通过大量口述采访、资料考证与实地探访,两位作者借由张医生与王医生这半生的生命轨迹,重审了东北地区在去工业化转型过程中的内在张力与曲折道路,也映照出一代沈阳普通人的精神建构图景。

评分##这是一部社会记实报告,不仅是记录出生于70年代的两位医生的成长,还有他们的家庭以及那个时代的东北。那个年代“单位”即“熟人社会”一点不假,我的父母也是深度依赖单位,虽然不在东北。最令我印象深刻的是两位医生的母亲,王平的母亲曾慕芝利用工作之便所掌握的紧俏电影票,建立起了良好的社会人际网络。张晓刚的母亲杨淑霞14岁开始独闯社会,勤奋能干,到印刷厂当学徒,工作第二年就买了房(自己40+借钱20)且把妈妈弟弟接到沈阳,后来当了车间主任,单位里的人叫她“活驴”(太能干了,不知道累),敢于争取权益,比如拆迁期间住单位仓库免租房,跟单位要回迁费。 个人以为的缺点是1)结构混乱,从头到尾的连接不是那么顺畅,比如是否把番外篇集中到最后,让两位医生的故事更顺畅。2)很多大段的引用,是否引用关键数据或观点即可

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有