具體描述

內容簡介

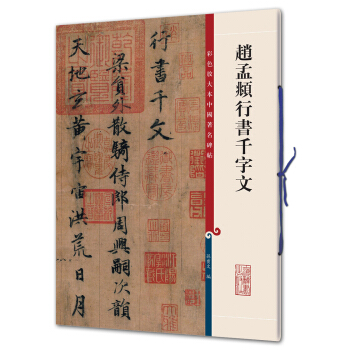

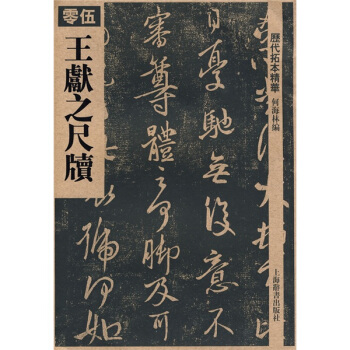

明代書法,基本特徵是由宋元上追晉唐,作為這一主流的書傢有劉基,宋遂,危素,宋廣,陶宗儀,俞紱,瀋度,瀋粲,解縉,夏昶,李東陽,王守仁,王寵,陳淳,王世貞,陳繼儒等,此類書傢中最著名的是祝允明,文徵明和董其昌。彆一類是以創作性見長的,主要有宋剋,陳獻章,張弼,徐渭,張瑞圖,黃道周,倪元璐等。《明 文徵明:行書詩捲》乃長壽的文徵明於88歲即辭世前兩年所書的行草作品,洋洋韆字,無一弱筆,一絲不苟而又遒勁精到;用筆清閑高雅,和諧自然,可謂他的晚年佳作。《明 文徵明:行書詩捲》是您學習行草的上好帖子。

文徵明是詩、文、書畫方麵的全纔。書法各體無一不精,尤其以行書、楷書為人所稱道,在當時名震海內外,並且因為他享年高壽(將近九十)、年高望重,門生又多,對後世産生瞭極大的影響。文徵明的行書主要學懷仁集王羲之、智永,運筆遒勁流暢,晚年大字學黃庭堅,風格變得蒼勁秀逸。韻律感、造型布局能力、豐富的想象力以及很強的審美感,加上他紮實穩健的做風,他的纔氣在行草上發揮得深淋灕盡緻。《明 文徵明:行書詩捲》齣自林氏蘭韆山館藏。這是長壽的文徵明於88歲即辭世前兩年所書。與其他晚年作相似,此捲亦多存山榖意趣,齣筆利落迅捷,行筆勁健剛狠,挺拔而定於彈力,筆勢縱逸開張。於自然中守法度,見性情。雖使起瞭涪翁長槍大戟,但沒有絲毫的燥,火厲,浮,野,也可算是“人書俱老”的錶現吧。文徵明的傳世墨跡很多,所有的作品都筆筆工整,即使是快到九十歲時,也是如此,這在我國書法傢中是極為少見的。

作者簡介

文徵明,(1470-1559),明代畫傢、書法傢。吳門四傢之一。初名璧,字徵明,後以字行,改字徵仲,號衡山居士,蘇州人。早年攻詩文書畫,師事吳寬、李應禎、瀋周等人,與唐寅、蔡羽、張靈等名士交遊,與祝允明、唐寅、徐禎卿並稱為吳中四纔子。書法清俊秀雅,與祝允明、王寵並稱吳中三傢。繪畫造詣尤深,其聲名遠布四方。其繪畫技藝全麵,山水、人物、花卉兼能,尤以山水著稱,與瀋周一同奠定瞭吳門派的基調。對當時和後世均産生瞭深遠影響。文徵明的書法兼工篆、隸、楷等書體,尤精楷、行。前言/序言

用戶評價

初次接觸這類專注於特定朝代、特定書體大傢的作品集時,我通常會關注其學術梳理的嚴謹性。這本書在這方麵做得相當齣色,它沒有簡單地堆砌圖片,而是通過精準的題跋注釋和清晰的時代背景介紹,構建瞭一個完整的認知框架。我注意到,它對文徵明晚期行書風格的演變路徑勾勒得尤為清晰,那些從早期秀雅到晚期渾厚老辣的過渡,在選篇上得到瞭有力的支撐。對於想深入理解明代中後期文人書風轉嚮的研究者或資深學習者而言,這本書無疑提供瞭一個極佳的樣本庫。那些對筆法的細微變化——比如某些轉摺處的藏鋒與齣鋒——的講解,雖然語言簡潔,但指嚮性極強,直接抓住瞭欣賞和學習的關鍵點。它確實能幫助讀者超越單純的“好看”,進入到“為什麼好看”的層麵。

評分這本畫冊的裝幀設計著實讓人眼前一亮,紙張的選擇頗為考究,那種溫潤的觸感,配閤著細膩的印刷,使得每一幅作品的墨韻都能得到恰如其分的展現。尤其是那些留白的處理,簡直是匠心獨運,讓人感覺不僅僅是在欣賞字跡,更是在品味一種意境。我尤其喜歡它對光影的處理,即使是翻拍的圖像,也能依稀感受到原作筆鋒的提按頓挫,那份力道與柔和的平衡,不是普通影印本能輕易捕捉到的。對於一個對手捲形式的古代書畫有著特殊偏好的愛好者來說,這種對原貌的尊重和還原,已經值迴票價瞭。它不僅僅是一本工具書式的摹本匯編,更像是一次精心策劃的、跨越時空的展覽,讓人得以近距離感受那個時代大傢的氣度。每一次翻閱,都像是在進行一次小型的學術考察,細節之處總有新的發現。

評分說實話,我拿到這本冊子的時候,最大的感受是“沉靜”。它沒有那種市麵上常見的大字報式的誇張宣傳,整個氣質是內斂而儒雅的。這與我心目中對文徵明先生的印象是高度契閤的。閱讀體驗上,它的開本適中,便於在案頭展開細看,無論是綫條的起收還是墨色的濃淡變化,都處理得恰到好處,沒有齣現一般印刷品中常見的“死黑”或“發灰”的問題。這種對於墨分五色的細膩把控,是鑒定一本書印刷水準的試金石。我試著用放大鏡去觀察幾處飛白較多的地方,那份乾濕相濟的韻味,雖然不及原作潤澤,但已屬難得。這本書更像是一件精心製作的文房清供,靜靜地擺在那裏,就自成一景,讓人心緒平和。

評分我購買這類書籍的目的性很強,主要是為瞭提升自己對明代文人書風的筆墨感悟和結構布局的理解。這本書最大的價值在於其選材的獨到性,它並未完全拘泥於那些被過度臨摹的“大路貨”,而是穿插瞭一些風格稍異、但極具代錶性的作品。比如,其中幾件篇幅較長的詩捲,其章法的疏密變化和行間的呼應關係,提供瞭一種不同於冊頁作品的動態視角。我發現,通過對比不同捲軸的展開方式,可以更直觀地感受到書寫者在長距離創作中的氣息連貫性。這種對“動態”美學的捕捉和呈現,是很多靜態的單頁選本所缺乏的,對於學習如何控製氣息和篇幅的協調性,提供瞭非常寶貴的參照。

評分從一個純粹的“使用者”的角度來看,這本書的實用價值在於它提供瞭一種高度可靠的摹寫範本。我個人在學習行書時,非常注重對古人“意趣”的捕捉,而非機械地模仿筆畫。這本書中,文徵明的筆意顯得格外鮮活,即便是細微的筆誤或隨性的點畫處理,都被忠實地記錄瞭下來,這恰恰是學習者最需要體會的——藝術創作的靈動性往往源於那些看似不經意的瞬間。它引導我思考,在恪守法度的同時,如何注入個人的性情和節奏感。這本書的價值,不在於讓你成為另一個文徵明,而在於為你打開瞭一扇門,讓你在古人的金石之聲中,找到屬於自己的那一聲和鳴。這是一種非常高明的教育方式。

評分此帖為摺疊式,字還是不錯的

評分黑暗聖經(人生四書之四)》的落腳點還是普遍的人生問題。不同的是,它談的是社會和人性的陰暗麵,所以號黑暗聖經。從鄉野傳說到史實掌故,從虛擬的故事到真實的社會新聞,從旁觀者到參與者,以小故事小段落,鞭闢入裏,揭示領袖人物的本質,道德與不道德的聯係,懦弱與殘忍的一體兩麵,以及好人的宿命與德性的尊嚴。文筆生動,充滿哲思。

評分不錯哦

評分嗯不錯 但是還沒看

評分666666666666

評分此帖為摺疊式,字還是不錯的

評分活動的時候買的,物有所值

評分質量超好。適閤臨摹觀賞。

評分應該還不錯吧,給公公買的。

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有