具体描述

内容简介

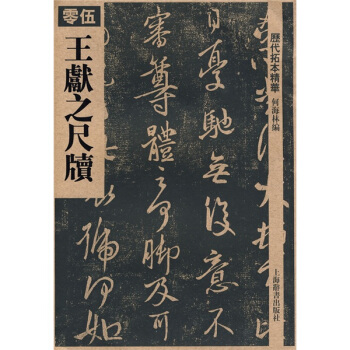

明代书法,基本特征是由宋元上追晋唐,作为这一主流的书家有刘基,宋遂,危素,宋广,陶宗仪,俞绂,沈度,沈粲,解缙,夏昶,李东阳,王守仁,王宠,陈淳,王世贞,陈继儒等,此类书家中最著名的是祝允明,文徵明和董其昌。别一类是以创作性见长的,主要有宋克,陈献章,张弼,徐渭,张瑞图,黄道周,倪元璐等。《明 文徵明:行书诗卷》乃长寿的文徵明于88岁即辞世前两年所书的行草作品,洋洋千字,无一弱笔,一丝不苟而又遒劲精到;用笔清闲高雅,和谐自然,可谓他的晚年佳作。《明 文徵明:行书诗卷》是您学习行草的上好帖子。

文徵明是诗、文、书画方面的全才。书法各体无一不精,尤其以行书、楷书为人所称道,在当时名震海内外,并且因为他享年高寿(将近九十)、年高望重,门生又多,对后世产生了极大的影响。文徵明的行书主要学怀仁集王羲之、智永,运笔遒劲流畅,晚年大字学黄庭坚,风格变得苍劲秀逸。韵律感、造型布局能力、丰富的想象力以及很强的审美感,加上他扎实稳健的做风,他的才气在行草上发挥得深淋漓尽致。《明 文徵明:行书诗卷》出自林氏兰千山馆藏。这是长寿的文徵明于88岁即辞世前两年所书。与其他晚年作相似,此卷亦多存山谷意趣,出笔利落迅捷,行笔劲健刚狠,挺拔而定于弹力,笔势纵逸开张。于自然中守法度,见性情。虽使起了涪翁长枪大戟,但没有丝毫的燥,火厉,浮,野,也可算是“人书俱老”的表现吧。文徵明的传世墨迹很多,所有的作品都笔笔工整,即使是快到九十岁时,也是如此,这在我国书法家中是极为少见的。

作者简介

文徵明,(1470-1559),明代画家、书法家。吴门四家之一。初名璧,字徵明,后以字行,改字徵仲,号衡山居士,苏州人。早年攻诗文书画,师事吴宽、李应祯、沈周等人,与唐寅、蔡羽、张灵等名士交游,与祝允明、唐寅、徐祯卿并称为吴中四才子。书法清俊秀雅,与祝允明、王宠并称吴中三家。绘画造诣尤深,其声名远布四方。其绘画技艺全面,山水、人物、花卉兼能,尤以山水著称,与沈周一同奠定了吴门派的基调。对当时和后世均产生了深远影响。文徵明的书法兼工篆、隶、楷等书体,尤精楷、行。前言/序言

用户评价

我购买这类书籍的目的性很强,主要是为了提升自己对明代文人书风的笔墨感悟和结构布局的理解。这本书最大的价值在于其选材的独到性,它并未完全拘泥于那些被过度临摹的“大路货”,而是穿插了一些风格稍异、但极具代表性的作品。比如,其中几件篇幅较长的诗卷,其章法的疏密变化和行间的呼应关系,提供了一种不同于册页作品的动态视角。我发现,通过对比不同卷轴的展开方式,可以更直观地感受到书写者在长距离创作中的气息连贯性。这种对“动态”美学的捕捉和呈现,是很多静态的单页选本所缺乏的,对于学习如何控制气息和篇幅的协调性,提供了非常宝贵的参照。

评分初次接触这类专注于特定朝代、特定书体大家的作品集时,我通常会关注其学术梳理的严谨性。这本书在这方面做得相当出色,它没有简单地堆砌图片,而是通过精准的题跋注释和清晰的时代背景介绍,构建了一个完整的认知框架。我注意到,它对文徵明晚期行书风格的演变路径勾勒得尤为清晰,那些从早期秀雅到晚期浑厚老辣的过渡,在选篇上得到了有力的支撑。对于想深入理解明代中后期文人书风转向的研究者或资深学习者而言,这本书无疑提供了一个极佳的样本库。那些对笔法的细微变化——比如某些转折处的藏锋与出锋——的讲解,虽然语言简洁,但指向性极强,直接抓住了欣赏和学习的关键点。它确实能帮助读者超越单纯的“好看”,进入到“为什么好看”的层面。

评分这本画册的装帧设计着实让人眼前一亮,纸张的选择颇为考究,那种温润的触感,配合着细腻的印刷,使得每一幅作品的墨韵都能得到恰如其分的展现。尤其是那些留白的处理,简直是匠心独运,让人感觉不仅仅是在欣赏字迹,更是在品味一种意境。我尤其喜欢它对光影的处理,即使是翻拍的图像,也能依稀感受到原作笔锋的提按顿挫,那份力道与柔和的平衡,不是普通影印本能轻易捕捉到的。对于一个对手卷形式的古代书画有着特殊偏好的爱好者来说,这种对原貌的尊重和还原,已经值回票价了。它不仅仅是一本工具书式的摹本汇编,更像是一次精心策划的、跨越时空的展览,让人得以近距离感受那个时代大家的气度。每一次翻阅,都像是在进行一次小型的学术考察,细节之处总有新的发现。

评分从一个纯粹的“使用者”的角度来看,这本书的实用价值在于它提供了一种高度可靠的摹写范本。我个人在学习行书时,非常注重对古人“意趣”的捕捉,而非机械地模仿笔画。这本书中,文徵明的笔意显得格外鲜活,即便是细微的笔误或随性的点画处理,都被忠实地记录了下来,这恰恰是学习者最需要体会的——艺术创作的灵动性往往源于那些看似不经意的瞬间。它引导我思考,在恪守法度的同时,如何注入个人的性情和节奏感。这本书的价值,不在于让你成为另一个文徵明,而在于为你打开了一扇门,让你在古人的金石之声中,找到属于自己的那一声和鸣。这是一种非常高明的教育方式。

评分说实话,我拿到这本册子的时候,最大的感受是“沉静”。它没有那种市面上常见的大字报式的夸张宣传,整个气质是内敛而儒雅的。这与我心目中对文徵明先生的印象是高度契合的。阅读体验上,它的开本适中,便于在案头展开细看,无论是线条的起收还是墨色的浓淡变化,都处理得恰到好处,没有出现一般印刷品中常见的“死黑”或“发灰”的问题。这种对于墨分五色的细腻把控,是鉴定一本书印刷水准的试金石。我试着用放大镜去观察几处飞白较多的地方,那份干湿相济的韵味,虽然不及原作润泽,但已属难得。这本书更像是一件精心制作的文房清供,静静地摆在那里,就自成一景,让人心绪平和。

评分很不错~~~~~~~~~~~

评分学习用书,符合老师要求

评分物美价廉!真是非常划算!

评分很精美的一本字帖,值得拥有

评分不错的,已经开始了。

评分凑单买的 看起来不错 只是个人能力鉴赏不了

评分超乎想象的漂亮,文徵明的滕王阁序更喜欢要印就好了。

评分vb 好!印刷精美,值得购买。闲来晒下内页。。。。

评分通篇的书迹,展开了欣赏,很好

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有