具体描述

编辑推荐

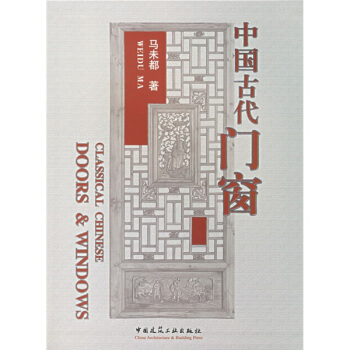

《中国古代门窗》作者纵横交织地将古代建筑的发展和门窗的演变历程、门窗与建筑的关系,以及门窗的美学价值,进行了深入、生动的阐述。书中还介绍了大量门窗实例,这些实例均系散佚民间多年。该书适用于建筑院校师生、美术作者、建筑装潢艺术作者、文物工作者。内容简介

《中国古代门窗》中介绍的门窗实例,均散佚民间多年。作者十数年里奔走于穷乡僻闾,将其一一收集起来,并加以修复、拍照、测量尺寸,方成此书,功莫大焉。捧卷拜读,由衷感佩作者对历史遗存的呵护之心。横三竖四堆码的杂货,也不是孤零零地遥立历史的陈迹上的朽木。作者纵横交织地将古代建筑的发展版,对建筑、文物研究者,大有裨益。中国古代门窗,一向附丽于建筑及园林营造之中。历代写园林的书,汗牛充栋,而论及门窗,常常一笔带过。宋人著《营造法式》,辟“小木作”诸章,始有关于门窗、栏杆和室内隔扇、罩、屏等制度、功限的专论。然而一千年过去了,未有一部关于门窗的专著问世。

作者简介

马未都,祖籍山东,1955年生于北京。1980年起涉猎文物收藏及研究,1997年创办国内首家私立博物馆——观复古典艺术博物馆。著有《马说陶瓷》、《明清笔筒》等专著;年轻时还曾写过小说、报告文学及影视作品。目录

序导言

门窗与建筑的关系

门窗的演变过程

门窗的工艺特点

门窗的文化内涵

门窗的美学意义

终语

图版

窗

门

其他

后记

著者简介

译者简介

参考书索引

索引

前言/序言

用户评价

说实话,我之前对“门窗”这个主题并不是特别感兴趣,总觉得过于聚焦于建筑细节,可能有些枯燥。但是,这本书彻底颠覆了我的看法。作者的叙述方式非常独特,她没有直接去讲门窗的结构和工艺,而是通过描写人在门窗前的情感和行为,来展现门窗所承载的文化内涵。我印象最深刻的是书中描绘的“漏窗”。那些变幻无穷的漏窗,不仅仅是用来透光通风,更像是为人们提供了一个观赏风景的画框,一个思考人生的窗口。在漏窗的映衬下,院子里的竹影摇曳,花开花落,都变得如诗如画。我能想象,在那些寂静的午后,主人坐在漏窗边,静静地看着窗外的景致,心中所有的烦恼,都仿佛被那透过窗格的阳光,一点点驱散。书中的文字,充满了画面感,我甚至可以根据作者的描述,在脑海中勾勒出不同朝代、不同地域的门窗样式,以及它们所处的环境。我看到了明代文人雅士,在他们简朴却充满格调的书房里,窗外是几株修竹,窗内是悠扬的琴声;也看到了清代富商,在他们的华丽府邸中,那些精雕细琢的门窗,象征着他们的财富与地位。这种将建筑与生活、将物质与精神融为一体的写法,让我对中国古代的审美情趣有了更深层次的理解。

评分我不得不说,这本书的深度和广度都超出了我的预期。它不仅仅是关于门窗本身,更是通过门窗,延展出了中国古代社会的方方面面。作者的知识储备非常惊人,她能够将历史、文化、哲学、建筑等多种元素巧妙地融合在一起。我尤其被书中关于“虚实相生”的论述所吸引。门窗的“虚”,在于其空间的穿透性,在于其对外界的开放;门窗的“实”,则在于其材质的坚固,在于其对内部的保护。这种虚实之间的平衡,既满足了人们对安全的需求,又保留了与自然的交流。我仿佛看到了,在那些古老的宅院里,院子里的树影透过窗户,投射在墙壁上,形成了生动的画面;而室内的灯光,又透过窗户,在夜空中闪烁,与星光遥相呼应。这种虚实相生的意境,是中国古代建筑美学的重要体现。书中对不同地域、不同民族门窗特色的对比分析,也让我对中华文化的多元性有了更深的认识。我看到了,北方的门窗粗犷而有力,南方的门窗则灵动而精致,各具特色,却又都统一在中国文化的根基之上。

评分这本书带来的不仅仅是视觉上的享受,更是精神上的启迪。作者以一种非常人文的关怀,探讨了门窗在中国古代文化中的象征意义。我曾经以为,门窗只是一个简单的建筑构件,但是读完这本书,我才发现,它承载了太多丰富的文化内涵。书中的许多章节,都让我产生强烈的共鸣。比如,关于“团圆”的意象在门窗设计中的体现,让我看到了古代人们对家庭团聚的渴望。那些圆形的窗户,象征着圆满和团圆,寄托了人们对美好生活的向往。我仿佛能看到,在那些离家在外的游子,透过圆形的窗户,遥望着家乡的方向,心中涌起无限的思念。而那些带有祥云纹饰的门窗,则象征着吉祥和好运,寄托了人们对幸福安康的祈愿。这本书,让我看到了中国古代人民对生活的热爱,对美好的追求,以及他们通过各种方式,将这些情感融入到生活中的细节之中。它不仅仅是一本关于门窗的书,更是一本关于文化、关于信仰、关于情感的书。

评分这本书带给我的不仅仅是知识,更是一种情感的共鸣。作者的笔触非常细腻,她善于捕捉那些被忽略的细节,并将它们放大,让读者感受到其中蕴含的深刻意义。我从未想过,一扇小小的门窗,能够承载如此丰富的情感和文化信息。书中关于“天人合一”的思想在门窗设计中的体现,让我耳目一新。那些与自然融为一体的窗户,仿佛将天地万物都引入了室内,让居住者能够时刻感受到自然的气息。我看到了,在那些古老的村落里,人们的房屋与周围的山水树木和谐共生,门窗的设计,更是为了更好地欣赏周围的景色。我能想象,在雨季,雨水敲打着木制的窗户,发出悦耳的声音,屋内的人们,在昏黄的灯光下,享受着一份宁静;在晴朗的午后,阳光透过窗格,在地面上投下斑驳的光影,孩子们在光影中玩耍,脸上洋溢着幸福的笑容。书中的文字,让我深深地体会到了中国古代人民那种顺应自然、追求和谐的生活态度。它让我重新审视了我们与环境的关系,以及我们如何通过建筑来表达我们对生活的热爱和对自然的敬畏。

评分这本书的文字非常优美,读起来就像在品味一首长诗。作者以一种非常抒情的方式,描绘了中国古代门窗的变迁和演化,以及它们所承载的时代印记。我感觉自己就像一个穿越者,在书页间,游走于不同朝代的庭院,感受着不同时期人们的生活方式和审美情趣。书中的描述,让我对“门”和“窗”有了全新的认识。门,象征着进入和离开,是界限,也是连接;窗,则象征着窥视和眺望,是空间,也是视野。我看到了,在古代,门是家族的脸面,是身份的象征;而窗,则是女子的闺房,是文人的书斋,是远方游子的思念。书中对于不同时期门窗材质、工艺、装饰的详细描写,让我对中国古代的工匠精神有了更深的理解。那些精美的雕刻,那些巧妙的榫卯,都体现了古代匠人对技艺的极致追求。我能想象,在那些寒冷的冬夜,匠人们围坐在一起,用一把把刻刀,一丝不苟地雕琢着,只为了一扇能够流传千古的门窗。这本书,让我看到了一个更加立体、更加有温度的中国古代。它不仅仅是一本关于建筑的书,更是一本关于人、关于历史、关于情感的书。

评分这本书让我对“家”的概念有了更深刻的理解。门窗,作为家的“眼睛”和“门户”,承载了太多家庭的温馨与情感。作者以一种非常感性的笔触,描绘了门窗在家庭生活中的作用。我能想象,在那些古代的家庭里,当男主人从外面归来,首先看到的,是自家那扇熟悉的门;而当女主人在屋里忙碌,透过窗户,她可以看到院子里嬉戏的孩子,也可以看到院外远方的风景。书中的许多细节描写,都让我感同身受。比如,书中提到,在古代,很多家庭会在门窗上贴上春联和剪纸,这些装饰不仅是为了美观,更是为了表达对新年的祝福和对美好生活的期盼。我仿佛看到了,在春节期间,家家户户的门窗上都贴满了红色的春联,映衬着皑皑的白雪,构成了一幅温馨喜庆的画面。这本书,让我重新审视了我们现代居住空间的设计,思考如何将那种人与人之间的温暖和情感,融入到我们的建筑之中。它不仅仅是一本关于门窗的书,更是一本关于家、关于亲情、关于爱的书。

评分这本书的封面设计就足够吸引人了,沉静而古朴的中国红搭配着金色的祥云纹样,仿佛穿越了时空的隧道,直接将人带入那个遥远的古代。我迫不及待地翻开它,期待能在那一扇扇承载着历史故事的门窗中,寻找到那些遗失的、充满诗意的生活片段。然而,书中描绘的场景,与其说是门窗本身,不如说是它们所连接的那些曾经鲜活的生命。我仿佛看到,在那些木雕精美的窗棂之后,是多少代的文人墨客挥洒着他们的才情,又是多少个寻常百姓家,在日升月落间,上演着悲欢离合。我脑海中不由自主地勾勒出那些场景:夏日午后,微风穿过雕花的窗格,带来阵阵竹叶的清香,坐在窗边读书的人,眉宇间是淡淡的恬淡;冬日黄昏,窗外雪花飘落,窗内炉火熊熊,一家人围坐在一起,窗户仿佛隔绝了寒冷,温暖着彼此的心。作者在文字间,仿佛倾注了对那个时代的无限眷恋,那种对细节的捕捉,对情感的描绘,都让我深深地沉浸其中。我甚至能闻到木头本身的淡淡的香气,感受到指尖触碰冰凉石阶的触感。它不仅仅是一本书,更像是一把钥匙,打开了通往那个古老而迷人的世界的大门,让我得以窥见其中那些细腻而动人的风景,那些被时光雕琢过的,独属于中华民族的独特韵味。我从中读到的,是一种生活的态度,是一种与自然和谐共处的智慧,更是一种对美的永恒追求。

评分这本书的视角非常独特,它没有从宏观的角度去讲述中国古代的建筑史,而是从一个非常微观的角度切入,聚焦于“门窗”。然而,正是这个微观的视角,却折射出了中国古代社会的种种面貌。作者的文字功底非常扎实,她能够将复杂的历史和文化知识,用通俗易懂、生动形象的方式呈现出来。我尤其被书中关于“窗”的“借景”技法所吸引。那些巧妙设计的窗户,能够将窗外的自然景致引入室内,让居住者在室内也能够欣赏到四季的变化,感受到自然的魅力。我能想象,在那些依山傍水的古宅里,窗户就像是一幅幅活动的画卷,窗外的青山绿水,在窗格的衬托下,更显生机勃勃。而那些精美的雕花窗棂,本身就是一件件精美的艺术品,它们不仅起到了装饰作用,更增添了一种含蓄而内敛的美感。这本书,让我对中国古代的审美意识有了更深入的理解,那种对自然的热爱,对美的追求,在门窗的设计中得到了完美的体现。

评分这绝对是我近期读到的最令人惊喜的一本书。它以一种非常宏大却又不失细腻的视角,展现了中国古代门窗的魅力。我原本以为这会是一本偏重于工艺和技术的书籍,但事实并非如此。作者更注重的是门窗背后所蕴含的哲学思想、社会文化以及人们的情感寄托。书中的每一章,都像是一扇打开的窗户,让我得以窥见一个充满智慧和美感的古代世界。我尤其被那些关于“隔而不绝”的描述所打动。门窗,看似是阻隔,实则是连接。它们既保护了家宅的私密,又将内外景致巧妙地融合。那些半掩半露的设计,既留有想象的空间,又增添了朦胧的美感。我仿佛能感受到,在那些庭院深深的宅子里,窗户是连接夫妻情感的纽带,是父母与子女交流的桥梁。它不是一道冰冷的墙,而是一个充满温度的界限。我看到了年轻的女子,透过窗户,期盼着远方情人的归来;也看到了老者,在夕阳的余晖中,倚靠在窗边,回味着一生的点点滴滴。书中的文字,充满了诗意和哲理,让我不禁思考,在现代社会,我们是否也应该重新审视我们与“空间”的关系,重新找回那种人与自然、人与人之间的和谐连接。

评分翻开这本书,我立刻被带入了一个我从未真正想象过的世界。它不像我以往读过的任何一本关于建筑或历史的书那样,只是枯燥地罗列着年代、材料和风格。相反,作者的笔触充满了生命力,将那些看似静止的门窗,赋予了灵动和情感。我开始意识到,每一扇门窗,都不仅仅是遮风挡雨的构件,它们是家庭的脸面,是空间与空间的过渡,更是主人品味和心境的直接体现。书中对于不同地区、不同阶层所使用的门窗差异的描绘,让我惊叹于古人因地制宜、就地取材的智慧。比如,北方那些厚重、色彩沉稳的门窗,传递出一种坚实与安宁;而南方那些轻盈、灵巧,甚至带有戏水纹饰的窗格,又显得那么生机勃勃,充满江南的温婉。我仿佛能听到,在那些南方老宅的庭院里,流水潺潺,透过半开的窗户,能听到主妇的低语,孩子们的嬉闹。而在北方的大户人家,厚实的木门和带有复杂雕饰的窗户,则诉说着家族的荣耀与威严。书中的描述,让我不再仅仅将门窗视为建筑的一部分,而是将它们看作是历史的见证者,是无数生命故事的载体。我看到了那些曾经在窗前眺望远方的人们,看到了那些在门后默默等待的亲人,看到了那些在月光下,透过窗户洒落的,关于爱与思念的点点滴滴。

评分京东的物流很给力,送货的速度还不错,商品的质量也可以接受,价格也能比较公道。你,值得拥有!超低的价格,超好的质量,超高的品质,感谢京东

评分很棒的书,爱人很喜欢。

评分图片超多,描述专业,非常好看

评分中国古代门窗,一向附丽于建筑及园林营造之中。历代写园林的书,汗牛充栋,而论及门窗,常常一笔带过。宋人著《营造法式》,辟“小木作”诸章,始有关于门窗、栏杆和室内隔扇、罩、屏等制度、功限的专论。然而一千年过去了,未有一部关于门窗的专著问世

评分最近迷上马先生的书 这本是获奖作品,搜集这么多资料不容易 但是能更深入点评每件藏品,讲讲收藏背后的故事就更好了 毕竟门外汉只看图的话 发现亮点 有点吃力

评分是学习古建筑的参考书,适合初学及古建爱好者

评分马老师的书,让人看着很长知识。

评分此用户未填写评价内容

评分在我看来,古人的生活就是现在外国人开始提倡的慢生活.没有现代社会快到能让人崩溃的生活节奏,没有人在后面催着你,赶着你,让你一定要这么做事,规定你一定要在什么时间内完成什么工作. 因为慢,所以古人有充足的时间去关注,去感受,去品味,去思考生活的每个细节.因为慢,所以匠人有足够的时间去尝试,去改变,去创造各种物件来满足人们对于生活的追求.门窗只是一个很普通的例子,从最初的一块光板到书中精美的插接,雕镂, 古人用了几百年的时间去琢磨,慢慢地,一点一点地推动着,不浮躁,不气馁. 直到满足人们的对美,对自然,对生活的渴望和追求.这是现代人应该拥有却不小心丢失的品质.

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![中华人民共和国国家标准:坡屋面工程技术规范 [Technical Code for Slope Roof Engineering] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/10895015/67d87b74-049b-4af8-8539-0b17961928f7.jpg)

![向日本城市学习:城市设计向东看(第2版) [Learning from the Japanese City: Looking East in U] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/12000974/5798e0c4N74d63283.jpg)

![酒店与酒店设计(第2版) [Hotel&Hotel Design] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/11108084/rBEGF1CN5qAIAAAAAADdzztzByMAAAN8wDGZ_EAAN3n334.jpg)