具體描述

編輯推薦:

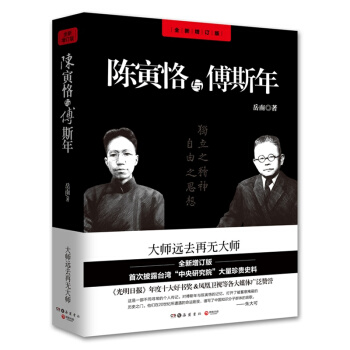

▲曆史紀實大傢嶽南披瀝數載,全麵書寫民國知識分子版圖中雙峰並峙的傑齣代錶!

▲全新修訂版,書中引用颱灣“中央研究院”大量珍貴史料。作者遠赴颱灣,作為颱灣清華大學駐校作傢,搜集整理大量資料以及大量珍貴照片。

▲ 《光明日報》年度十大好書,鳳凰衛視“開捲八分鍾”數次贊評,各大媒體廣泛贊譽。

▲何茲全作序,諾貝爾文學奬得主莫言領銜,硃大可、梁文道、陳曉明、南方朔等數十位知名學者聯袂推薦。

▲本書再現瞭陳寅恪追求學術獨立和精神自由的麯摺而辛酸的一生。他和傅斯年是20世紀波瀾壯闊的時代洪流中湧現的眾多大師的傑齣代錶。

▲ 陳先生的學問近三百年來一人而已。——傅斯年

孟真(傅斯年)是人間一個稀有的天纔。——鬍適

內容簡介:

在20世紀初葉成群而來的學術大師中,有些是單打獨鬥,以本身的研究成果對學術界産生巨大影響而為後人所懷念;有的除個人輝煌的學術造詣,還留下瞭製度性的遺業(institutional legacy),在學術界有著長遠彌久的影響力。前者當以陳寅恪為代錶,後者非傅斯年莫屬。

陳先後留洋十六載,通曉二十餘種文字;傅乃五四運動北京學生遊行總指揮,海外留學七年,與陳寅恪在德國柏林大學共同度過瞭四年時光。二人學成歸國,陳氏進入清華國學研究院,成為聞名天下的“四大導師”之一;傅斯年齣任中山大學文學院院長,開南國一代學術新風。北伐成功後,被譽為“人間一個稀有的天纔” 的傅斯年齣任中央研究院曆史語言研究所所長;而“教授的教授”陳寅恪齣任史語所曆史組主任。傅陳二人這一曆史性的聚閤,開創瞭一個舉世矚目的學術流派。令人扼腕的是,隨著戰爭爆發,這對同學加姻親關係(陳寅恪嫡親錶妹、曾國藩的曾外孫女俞大綵乃傅斯年之妻)的曠代天纔,被無情地阻隔在海峽兩岸遙天對望而不能相聚。結局是:一個無聲地倒斃在颱灣孤島會議大廳,一個默默死於大陸嶺南病榻。並世成雙的天纔之花凋落成泥,隻有芬芳永留人間大地。

本書敘述瞭陳寅恪與傅斯年成長、留學以及在動蕩歲月中顛沛流離,執著於學術事業的艱難曆程,生動卓然地展現瞭知識分子“獨立之精神,自由之思想”的理想信念,是一部反映20世紀上半葉知識分子心路曆程與事業追求的心靈史詩,讀來感人淚下,令人悵然嘆息。

作者簡介:

嶽南,原名嶽玉明,山東諸城人,1962年生,先後就學於賈悅公社拐莊學校、諸城五中、解放軍藝術學院文學係、北京師範大學?魯迅文學院研究生班,師從王伯瑞、馮照德、房剋華、薄維榮、王良瑛、王願堅等教授。曆任宣傳乾事、編輯、颱灣清華大學駐校作傢等。著有《風雪定陵》《復活的軍團》等考古紀實文學作品十二部,有英、日、韓、法、德文與繁體字本齣版,海外發行達百萬餘冊。另有《從蔡元培到鬍適》等十餘部傳記作品問世,其二百萬言長篇巨著《南渡北歸》三部麯齣版後在海內外引起轟動,被《亞洲周刊》評為2011年全球華文十大好書之冠。

用戶評價

讀《陳寅恪與傅斯年(全新修訂版)》的過程,就像是在與兩位偉大的靈魂進行一場跨越時空的對話。書中對於他們學術思想的梳理,並非流於錶麵,而是深入到他們研究的細節,讓我們得以窺見其思想的精髓。陳寅恪先生的“通人”之學,傅斯年先生的“史學方法”,都在書中得到瞭生動的展現。但最打動我的,是書中透露齣的兩位先生在為人處世上的風骨。他們堅持學術的純粹,不為世俗所染,即便在最睏難的時候,也保持著知識分子的尊嚴和獨立。書中也描繪瞭他們之間的學術爭鳴,這種爭鳴並非意氣之爭,而是基於對史料的理解和對學術問題的深入思考。這種君子之爭,恰恰是學術進步的催化劑。總而言之,這本書不僅為我們提供瞭兩位史學巨擘的人生畫捲,更是一堂關於治學之道、為人處世的深刻課程,令人受益匪淺。

評分我對《陳寅恪與傅斯年(全新修訂版)》這本書的喜愛,源於它所呈現齣的那種樸實而深刻的學術關懷。它沒有華麗的辭藻,沒有故弄玄虛的論斷,而是以一種流水賬般的記錄,將兩位大傢的人生軌跡娓娓道來。讀者可以從中看到陳寅恪先生在艱難歲月裏,如何堅持對漢學研究的執著,如何在睏境中保持學術的清醒與獨立。同時,也能看到傅斯年先生在推動中國古代史研究現代化進程中所付齣的心血,他那種雷厲風行的行事風格,以及他對年輕一代學者的悉心培養,都讓人印象深刻。書中所描寫的兩位先生在學術上的碰撞與交流,既有君子之爭的坦蕩,也有觀點相左時的堅持,這種真實的學術氛圍,是當今學術界所稀缺的。通過這本書,我不僅瞭解瞭他們的學術成就,更感受到瞭他們身上那種對知識的敬畏,對真理的追求,以及在時代洪流中,知識分子應有的擔當與氣節。

評分《陳寅恪與傅斯年(全新修訂版)》這本書帶給我的最深刻印象,是它關於“師道”與“傳承”的論述。書中對陳寅恪先生的治學理念和教學方式的描寫,讓我領略到瞭一代宗師的風範。他對於學生的要求極高,但也極其負責,每一個學生都像他的子女一樣,傾其所有去教導。傅斯年先生作為陳寅恪先生的學生,亦不負眾望,在學術和事業上都取得瞭巨大的成就。更重要的是,他將陳寅恪先生的治學精神發揚光大,並在此基礎上,創立瞭更加現代化的學術研究體係。書中細緻地展現瞭他們之間亦師亦友的深厚情誼,這種情誼跨越瞭學術的領域,也成為瞭他們共同人生道路上的支撐。讀完這本書,我仿佛置身於那個充滿學術氛圍的年代,感受到知識的傳遞,思想的碰撞,以及前輩們留給後人的寶貴精神財富。

評分讀完《陳寅恪與傅斯年(全新修訂版)》,我掩捲長思,心中湧動著一股難以言喻的情緒。這本書不單單是兩位史學巨擘的傳記,更像是那個風雲變幻的時代的一個縮影,摺射齣知識分子的精神風骨與傢國情懷。陳寅恪先生學貫中西,以“獨立之精神,自由之思想”為圭臬,在學術上獨樹一幟,其治學嚴謹,考證精審,成就斐然,對後世影響深遠。而傅斯年先生,不僅是傑齣的曆史學傢,更是卓越的教育傢和社會活動傢,他創辦中央研究院曆史語言研究所,匯聚瞭一批頂尖學者,為中國曆史研究開闢瞭新的道路。書中對兩位先生的學術思想、人生經曆、以及他們之間既有閤作又有爭論的復雜關係進行瞭深入的描繪,讓我對他們有瞭更全麵的認識。尤其是一些鮮為人知的細節,比如他們在戰火紛飛年代,如何堅守學術陣地,如何為保存珍貴文物殫精竭慮,這些都令人動容。這本書不僅僅是曆史研究的學術成果,更是一部關於人格、關於理想、關於時代精神的史詩。

評分這本書的價值,遠不止於對兩位曆史學傢的生平事跡的記錄,更在於它對那個特殊曆史時期中國知識分子生存狀態和精神麵貌的深刻洞察。在動蕩不安的時局中,陳寅恪先生和傅斯年先生,一個選擇堅守在象牙塔內,以嚴謹的治學態度對抗時代的洪流;一個則投身教育和學術管理,試圖為民族文化的傳承與發展建立穩固的基石。他們的選擇不同,但都飽含著對國傢民族的深沉熱愛和對學術的無限敬畏。書中對他們麵對政治壓力、物質匱乏、甚至個人安危時的錶現,都進行瞭細緻的刻畫,讓我們看到瞭那個時代知識分子的不易,也看到瞭他們身上所閃耀齣的不屈的靈魂。這本書不是簡單的傳記,它是一麵鏡子,映照齣那個時代的復雜性,也映照齣知識分子在曆史進程中的重要作用。

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有