具体描述

编辑推荐:

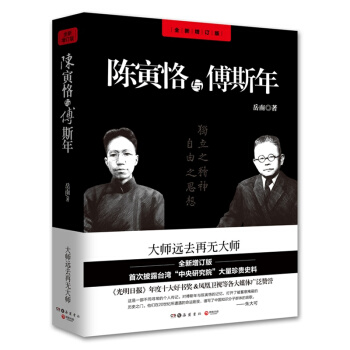

▲历史纪实大家岳南披沥数载,全面书写民国知识分子版图中双峰并峙的杰出代表!

▲全新修订版,书中引用台湾“中央研究院”大量珍贵史料。作者远赴台湾,作为台湾清华大学驻校作家,搜集整理大量资料以及大量珍贵照片。

▲ 《光明日报》年度十大好书,凤凰卫视“开卷八分钟”数次赞评,各大媒体广泛赞誉。

▲何兹全作序,诺贝尔文学奖得主莫言领衔,朱大可、梁文道、陈晓明、南方朔等数十位知名学者联袂推荐。

▲本书再现了陈寅恪追求学术独立和精神自由的曲折而辛酸的一生。他和傅斯年是20世纪波澜壮阔的时代洪流中涌现的众多大师的杰出代表。

▲ 陈先生的学问近三百年来一人而已。——傅斯年

孟真(傅斯年)是人间一个稀有的天才。——胡适

内容简介:

在20世纪初叶成群而来的学术大师中,有些是单打独斗,以本身的研究成果对学术界产生巨大影响而为后人所怀念;有的除个人辉煌的学术造诣,还留下了制度性的遗业(institutional legacy),在学术界有着长远弥久的影响力。前者当以陈寅恪为代表,后者非傅斯年莫属。

陈先后留洋十六载,通晓二十余种文字;傅乃五四运动北京学生游行总指挥,海外留学七年,与陈寅恪在德国柏林大学共同度过了四年时光。二人学成归国,陈氏进入清华国学研究院,成为闻名天下的“四大导师”之一;傅斯年出任中山大学文学院院长,开南国一代学术新风。北伐成功后,被誉为“人间一个稀有的天才” 的傅斯年出任中央研究院历史语言研究所所长;而“教授的教授”陈寅恪出任史语所历史组主任。傅陈二人这一历史性的聚合,开创了一个举世瞩目的学术流派。令人扼腕的是,随着战争爆发,这对同学加姻亲关系(陈寅恪嫡亲表妹、曾国藩的曾外孙女俞大綵乃傅斯年之妻)的旷代天才,被无情地阻隔在海峡两岸遥天对望而不能相聚。结局是:一个无声地倒毙在台湾孤岛会议大厅,一个默默死于大陆岭南病榻。并世成双的天才之花凋落成泥,只有芬芳永留人间大地。

本书叙述了陈寅恪与傅斯年成长、留学以及在动荡岁月中颠沛流离,执着于学术事业的艰难历程,生动卓然地展现了知识分子“独立之精神,自由之思想”的理想信念,是一部反映20世纪上半叶知识分子心路历程与事业追求的心灵史诗,读来感人泪下,令人怅然叹息。

作者简介:

岳南,原名岳玉明,山东诸城人,1962年生,先后就学于贾悦公社拐庄学校、诸城五中、解放军艺术学院文学系、北京师范大学?鲁迅文学院研究生班,师从王伯瑞、冯照德、房克华、薄维荣、王良瑛、王愿坚等教授。历任宣传干事、编辑、台湾清华大学驻校作家等。著有《风雪定陵》《复活的军团》等考古纪实文学作品十二部,有英、日、韩、法、德文与繁体字本出版,海外发行达百万余册。另有《从蔡元培到胡适》等十余部传记作品问世,其二百万言长篇巨著《南渡北归》三部曲出版后在海内外引起轰动,被《亚洲周刊》评为2011年全球华文十大好书之冠。

用户评价

我对《陈寅恪与傅斯年(全新修订版)》这本书的喜爱,源于它所呈现出的那种朴实而深刻的学术关怀。它没有华丽的辞藻,没有故弄玄虚的论断,而是以一种流水账般的记录,将两位大家的人生轨迹娓娓道来。读者可以从中看到陈寅恪先生在艰难岁月里,如何坚持对汉学研究的执着,如何在困境中保持学术的清醒与独立。同时,也能看到傅斯年先生在推动中国古代史研究现代化进程中所付出的心血,他那种雷厉风行的行事风格,以及他对年轻一代学者的悉心培养,都让人印象深刻。书中所描写的两位先生在学术上的碰撞与交流,既有君子之争的坦荡,也有观点相左时的坚持,这种真实的学术氛围,是当今学术界所稀缺的。通过这本书,我不仅了解了他们的学术成就,更感受到了他们身上那种对知识的敬畏,对真理的追求,以及在时代洪流中,知识分子应有的担当与气节。

评分这本书的价值,远不止于对两位历史学家的生平事迹的记录,更在于它对那个特殊历史时期中国知识分子生存状态和精神面貌的深刻洞察。在动荡不安的时局中,陈寅恪先生和傅斯年先生,一个选择坚守在象牙塔内,以严谨的治学态度对抗时代的洪流;一个则投身教育和学术管理,试图为民族文化的传承与发展建立稳固的基石。他们的选择不同,但都饱含着对国家民族的深沉热爱和对学术的无限敬畏。书中对他们面对政治压力、物质匮乏、甚至个人安危时的表现,都进行了细致的刻画,让我们看到了那个时代知识分子的不易,也看到了他们身上所闪耀出的不屈的灵魂。这本书不是简单的传记,它是一面镜子,映照出那个时代的复杂性,也映照出知识分子在历史进程中的重要作用。

评分《陈寅恪与傅斯年(全新修订版)》这本书带给我的最深刻印象,是它关于“师道”与“传承”的论述。书中对陈寅恪先生的治学理念和教学方式的描写,让我领略到了一代宗师的风范。他对于学生的要求极高,但也极其负责,每一个学生都像他的子女一样,倾其所有去教导。傅斯年先生作为陈寅恪先生的学生,亦不负众望,在学术和事业上都取得了巨大的成就。更重要的是,他将陈寅恪先生的治学精神发扬光大,并在此基础上,创立了更加现代化的学术研究体系。书中细致地展现了他们之间亦师亦友的深厚情谊,这种情谊跨越了学术的领域,也成为了他们共同人生道路上的支撑。读完这本书,我仿佛置身于那个充满学术氛围的年代,感受到知识的传递,思想的碰撞,以及前辈们留给后人的宝贵精神财富。

评分读完《陈寅恪与傅斯年(全新修订版)》,我掩卷长思,心中涌动着一股难以言喻的情绪。这本书不单单是两位史学巨擘的传记,更像是那个风云变幻的时代的一个缩影,折射出知识分子的精神风骨与家国情怀。陈寅恪先生学贯中西,以“独立之精神,自由之思想”为圭臬,在学术上独树一帜,其治学严谨,考证精审,成就斐然,对后世影响深远。而傅斯年先生,不仅是杰出的历史学家,更是卓越的教育家和社会活动家,他创办中央研究院历史语言研究所,汇聚了一批顶尖学者,为中国历史研究开辟了新的道路。书中对两位先生的学术思想、人生经历、以及他们之间既有合作又有争论的复杂关系进行了深入的描绘,让我对他们有了更全面的认识。尤其是一些鲜为人知的细节,比如他们在战火纷飞年代,如何坚守学术阵地,如何为保存珍贵文物殚精竭虑,这些都令人动容。这本书不仅仅是历史研究的学术成果,更是一部关于人格、关于理想、关于时代精神的史诗。

评分读《陈寅恪与傅斯年(全新修订版)》的过程,就像是在与两位伟大的灵魂进行一场跨越时空的对话。书中对于他们学术思想的梳理,并非流于表面,而是深入到他们研究的细节,让我们得以窥见其思想的精髓。陈寅恪先生的“通人”之学,傅斯年先生的“史学方法”,都在书中得到了生动的展现。但最打动我的,是书中透露出的两位先生在为人处世上的风骨。他们坚持学术的纯粹,不为世俗所染,即便在最困难的时候,也保持着知识分子的尊严和独立。书中也描绘了他们之间的学术争鸣,这种争鸣并非意气之争,而是基于对史料的理解和对学术问题的深入思考。这种君子之争,恰恰是学术进步的催化剂。总而言之,这本书不仅为我们提供了两位史学巨擘的人生画卷,更是一堂关于治学之道、为人处世的深刻课程,令人受益匪浅。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有