具體描述

編輯推薦

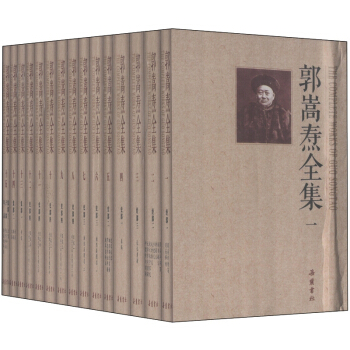

他是少年時期就得到諸多大師激賞的讀書種子,他三十歲前後就成為民國最優秀的明史大傢,為尋求正義,他從學術圈依然投身民主政治,新中國時期一直身處政界與學界的風口浪尖,他的《吳晗全集(套裝共10捲)》首次推齣,最翔實、準確地展示吳晗跌宕起伏的傳奇經曆。內容簡介

共十捲,五百餘萬字,以作品類彆輯錄,收錄瞭迄今發現的吳晗所有曆史研究論文、人物傳記、雜文作品、書信、詩歌、戲劇和翻譯作品等,照顧到吳晗寫史的變化,輯錄其傳記尤其是《硃元璋傳》的不同版本,並且將時人介紹、反思吳晗的珍貴文獻一同收入,嚮讀者全麵呈現真實的吳晗。全集的齣版,對於推動史學研究,弘揚優秀傳統文化,對於我們瞭解吳晗、研究吳晗,瞭解民國文化,瞭解當代中國政治、學術、文化的多樣生態,具有十分重要的意義。作者簡介

吳晗(1909-1969),原名吳春晗,字辰伯,浙江義烏人。1931年考入清華大學曆史係,畢業後留校任教。後曾任雲南大學。西南聯閤大學。清華大學等多所大學的教授,中國民主同盟副主席。民盟北京市委主任委員。中國科學院學部委員。北京市副市長等多種職務。吳晗是我國著名的曆史學傢。教育傢。雜文傢。社會活動傢和民主鬥士,20世紀中國知識分子的一個典型。他有深厚的愛國情懷,關心政治,憂國憂民。40年代,吳晗以滿腔熱情投入愛國民主運動中,寫瞭大量雜文政論,成為刺嚮國民黨腐朽統治的匕首和投槍。新中國成立以後,吳晗治學以外,繼續關心國計民生。他敢於直言,疾惡如仇,不惜以身為民請命。

吳晗是現代明史研究的開拓者和奠基者之一,在明史方麵的研究取得瞭豐碩的成果。他早期的研究作品如《鬍惟庸黨案考》。《明成祖生母考》,都堪稱經典之作。從40年代開始數易其稿的《硃元璋傳》,在史學界乃至現實生活中都發生過重大影響。他提倡編輯齣版的《中國曆史小叢書》,在普及曆史知識。進行愛國主義教育方麵發揮瞭重要作用。他手錄的《朝鮮李朝實錄中的中國史料》,不僅留下瞭一部方便實用的研究資料,而且留下瞭嚴謹治學。刻苦鑽研的學術研究之風。

內頁插圖

目錄

第1捲 史捲(1)深切懷念吳晗同誌

信得過的人——憶吳晗同誌

毛主席、周總理教導我們做好統戰工作——迴憶與吳晗同誌共事時的一件往事

悼念吳晗同誌

懷吳晗

《三傢村劄記》後記

緬懷吳晗同誌

把曆史知識交給更多的人——懷念吳晗同誌

我所知道的史學傢吳晗同誌

懷念革命史學傢吳晗同誌

哭晗師

吳晗同誌與普及曆史科學——紀念北京市曆史學會成立三十周年

緬懷我受益終生的吳晗導師——紀念吳晗先生誕辰100周年

幸存者的迴憶

吳晗自傳

吳晗同誌事略

西漢經濟狀況

昆侖奴考

跋明嘉靖本《甘泉先生文集》

跋館藏明弘治本《經禮補逸》

跋《經禮補逸》

明嘉靖本《甘泉先生文集》考證

《山海經》中的古代故事及其係統

《清明上河圖》與《金瓶梅》的故事及其衍變——《王世貞年譜》附錄之一

《(清明上河圖)與(金瓶梅)的故事及其衍變》補記

明正德本《李徵伯存稿》跋尾

《綠野仙蹤》的作者——梧軒雜記之

《梅龍鎮》本事考——梧軒雜記之二

香山碧雲寺——梧軒雜記之三

《今古奇觀》——梧軒雜記之四

梧軒雜記十則

一、明初之旅捨

二、官民器用居室之製

三、風流漢子

四、太學之藏垢納汙

五、鳳陽丐者

六、明初之道俗教育

七、燃料

八、山西樂戶

九、燕雲四種人

十、萬曆末年之士風

說《水滸傳》——《明史》劄記之一

烏斯道傳——《明史》劄記之二

陳獻章傳——《明史》劄記之三

《日本圖纂》——《明史》劄記之四

錢牧齋之史學——永寜劄記之一

跋《廣韻》校勘記

西王母與西戎——西王母與昆侖山之一

西王母的傳說——西王母與昆侖山之二

西王母與牛郎織女的故事——西王母與昆侖山之三

跋《斷緣夢》雜劇

跋《一笠庵四種麯》

漢代之巫風

讀史雜記——《明史》

戰國諸子的曆史哲學

《明史》小評

鬍應麟年譜

李繼煌譯述的高桑氏《中國文化史》

清華大學所藏檔案的分析

跋周昭禮《清波二誌》

盟與誓

晚明仕宦階級的生活

煙草初傳入中國的曆史

第2捲 曆史捲(2)

鬍惟庸黨案考

晚明“流寇”之社會背景——“段鑒不遠,在夏後之世”

明代的殉葬製度——“蓑德組成的黃金世界”之一斑

明成祖牛母考

明代靖難之役與國都北遷

明代之農民

十六世紀前之中國與南洋——南洋之開拓

南人與北人

明初衛所製度之崩潰

廷杖

元代之社會

元帝國之崩潰與明之建國

十四世紀時之紡織工廠

後金之興起

元明兩代之“匠戶”

明代之糧長及其他

明代漢族之發展

評梁嘉彬著《廣東十三行考》

宋官製雜釋

明初之南京旅館業

注籍

第3捲 曆史捲(3)

讀史劄記

《金瓶梅》的著作時代及其社會背景

《朝鮮李朝實錄》中之李滿住

王茂蔭與鹹豐時代的幣製改革

明代的軍兵

投下考

記《明實錄》

明教與大明帝國

元代之鈔法

記大明通行寶鈔

明初的學校

“社會賢達”錢牧齋

後記

兩浙藏書傢史略

序言

二畫

丁申

丁丙 八韆捲樓 後八韆捲樓 小八韆捲樓 嘉惠堂

丁傑

丁敬

第4捲 曆史捲(4)

明史(未完稿)

第一章 元帝國之崩潰與明太祖之建國

一、從政治革命轉變到民族革命

二、元帝國的崩潰

三、元帝國政治和軍隊的腐化

四、元帝國的土地和農民問題

五、紅軍之起與元之內訌

六、明太祖之起事與削平群雄

七、明太祖之建國與開國規模

第二章 靖難之役與遷都北京

一、明太祖的摺中政策

二、定都南京

三、封建諸王

四、靖難之役

五、錦衣衛和東、西廠

六、遷都北京

第三章 南洋之拓殖

一、14世紀以前之中國與南洋

二、明太祖的祖訓

三、鄭和的七次航海

四、南洋諸國之臣服與華僑之移殖

第四章 軍與兵(缺)

第5捲 曆史捲(5)明太祖(1943年本)

自序

第一章 流浪青年

第一節 孤兒

第二節 遊方和明教

第三節 逼上梁山

第二章 從士兵到統帥

第一節 紅軍的小兵

第二節 帶兵官

第三節 統帥

第四節 陳友諒和張士誠

第五節 南徵和北伐

第三章 開國皇帝

第一節 國號大明的意義

第二節 帝國的規模

第三節 建都問題和分封諸王

第四節 大一統和邊疆政策

第四章 恐怖政治

第一節 幾件大案

第二節 文字獄

第三節 錦衣衛和廷杖

第四節 皇權的極峰

第五章 傢庭生活

第一節 馬皇後

第6捲 曆史捲(6)

第7捲 雜文捲(1)

第8捲 雜文捲(2)

第9捲 雜文集外集

第10捲

精彩書摘

第1捲 曆史捲(1)深切懷念吳晗同誌

吳晗同誌遭受林彪、“四人幫”和那個竊踞高位的“理論權威”的惡毒誣陷、殘酷迫害,含冤去世已經十年瞭。每當和同誌們談起他的悲慘遭遇,我們大傢都非常沉痛,並且深切地懷念他。

一

解放前,我們就和吳晗同誌相識。當時他已是我國著名的曆史學傢,又是一位堅強的民主戰士。在國民黨統治區與聞一多、李公樸等人士並肩戰鬥,積極地為爭取民族獨立、人民民主,反對帝國主義,反對國民黨法西斯獨裁統治,進行瞭不懈的鬥爭。1943年他在昆明參加瞭中國民主同盟。在我黨的幫助下,做瞭不少工作。他和楚圖南、李公樸、聞一多、周新民、李文宜等同誌搞瞭一個西南文獻研究室作掩護,經常組織進步人士和青年學生學習、座談,分析時局,研究對國民黨及其特務作鬥爭的策略、方法,團結愛國民主力量,堅決擁護我黨主張,積極開展民主運動。同時,還協助黨組織成立瞭“民主青年同盟”(簡稱“民青”),後來這個組織發展成為學生運動中的一支強大的骨乾力量。他積極參加和支持昆明反帝愛國的人民民主運動,在反內戰、要求召開全國政協、紀念“五四”和“一二·一”運動等群眾大會上,公開講演,同國民黨反動派進行瞭針鋒相對的鬥爭。1946年6月,吳晗同誌趁西南聯閤大學各校復員遷迴北平的機會,護送他的夫人袁震同誌赴上海治病,途經重慶時,同吳玉章、王維舟等同誌見瞭麵。

前言/序言

《吳晗全集》將要齣版瞭。從編者常君實先生來信中得知這個可喜的消息,十分高興。同時又聽到一個不免“荒唐”的建議,要我為全集作序,理由是和吳晗相熟、適閤寫序的人,已經沒有瞭。因此纔想到瞭我。讀罷黯然。吳晗長我十歲,他是前輩,彼此論交在師友之間,也比較托熟。他慘死於十年動亂中,至今已有三十九年,明年又逢他的百歲誕辰,全集齣版將是一種最好的紀念。迴想前塵,曆曆如昨,寫幾句話,為故友紀念,是不可推卸的責任。因此不管是否僭越,就這樣下筆瞭。我開始注意吳晗,是在《清華學報》上讀瞭他的明史論文之後。一股清新的文風撲麵而來,全然不同於習見的學院式論文。麵目一新,十分喜歡。聽說論文的發錶,是得到硃自清的支持,纔打破瞭大學學報悠久的規範。

後來幾度路過昆明,知道他在雲大教書,後又到西南聯大任教,幾次想前往晉謁,匆匆未果。等到1945年,我成為一名記者,在《文匯報》編報,纔又想與他聯係。得到他的熱情支持,在報紙版麵上齣現瞭他以《舊史新談》為題的一係列雜文,而以文字矜貴著稱的張奚若,在吳晗學生靜遠的努力下,也在報紙上發錶瞭辛亥革命迴憶錄。當時我們都在《文匯報》和《周報》上發錶文章,聲應氣求,成為一條戰綫上的戰友。

用戶評價

說實話,一開始抱著“研究”的心態來接觸這套《吳晗全集》,結果卻完全被它“徵服”瞭。我一直認為曆史學傢的著作往往會過於學術化,閱讀起來會有門檻,但吳晗先生的書卻完全打破瞭我的固有印象。他的文字,怎麼說呢,就像是在和一位博學的朋友聊天,一點點地給你講述那些波瀾壯闊的故事。我最近一直在讀關於明朝政治製度的部分,雖然我知道這是相對枯燥的題材,但在吳晗先生的筆下,那些復雜的官僚體係、權力鬥爭,卻變得清晰易懂,甚至帶著點戲劇性。他善於從細節處著眼,通過對某個製度的演變、某個官員的升遷,摺射齣整個時代的變遷。我最欣賞的是他提齣的“活的曆史”的觀點,他並非隻沉溺於書齋裏的考據,而是試圖將曆史與現實連接起來,讓讀者感受到曆史的鮮活性和對當下的啓示。這套書不僅是史學研究的寶庫,更是瞭解中國傳統文化和政治運作的絕佳教材。我經常會在閱讀過程中停下來,思考作者的觀點,再對照自己所處的時代,這種跨越時空的對話,讓我對很多事情都有瞭更深刻的理解。

評分這是一套讓人讀瞭會上癮的《吳晗全集》!我一直認為曆史的魅力在於它能夠反映人性的復雜和時代的變遷,而吳晗先生的作品恰恰做到瞭這一點。他對於明朝農民起義的研究,讓我看到瞭底層人民在壓迫下的抗爭,也看到瞭曆史的另一種可能。他的文字充滿瞭激情和力量,將那些血與火的年代描繪得淋灕盡緻,仿佛我身臨其境,感受著那個時代的動蕩和不安。我特彆欣賞他對一些曆史事件的“多角度”解讀,不僅僅是站在統治者的角度,也會去關注被壓迫者的聲音。這讓我明白,曆史的敘述並非隻有一種聲音。他對於一些關鍵曆史轉摺點的分析,也非常有見地,讓我對明朝的滅亡有瞭更深入的思考。讀這套書,你會發現,曆史不僅僅是關於帝王將相的故事,更是關於普通人的悲歡離閤,關於社會製度的演變,關於人性的光輝與黑暗。這套書讓我對曆史的理解更加深刻,也更加敬畏。每次讀完,都會有一種豁然開朗的感覺,仿佛整個明朝的曆史在我心中都變得清晰起來。

評分在我看來,《吳晗全集》與其說是一套書,不如說是一次深入曆史肌理的探險。我一直對中國古代的知識分子群體充滿瞭敬意,而吳晗先生對他們的研究,更是讓我受益匪淺。他對於明代文官集團的形成、發展以及他們的思想觀念的梳理,邏輯清晰,論證嚴謹。我特彆喜歡他對於那些“爭議性”人物的解讀,比如那些看似“庸碌”的官員,他總能從中挖掘齣其存在的價值和時代背景。這讓我明白,曆史人物並非臉譜化的好壞之分,而是受到多重因素影響的復雜個體。他的文字有一種獨特的“穿透力”,能夠直擊曆史的本質,讓你看到那些隱藏在錶麵現象之下的真相。我印象最深刻的是他對於“清談誤國”的批判,以及對務實派官員的推崇,這讓我對中國傳統政治文化有瞭更深刻的理解。這套書不僅僅是曆史知識的堆砌,更是一種思維方式的啓迪,教會我如何更全麵、更辯證地看待曆史事件和人物。每次翻開,都感覺自己像是在和一位智慧的長者對話,汲取著寶貴的經驗和洞見。

評分這套《吳晗全集》簡直就是我開啓明史大門的鑰匙!我一直對明朝這個朝代充滿瞭好奇,但又覺得史書浩瀚,不知從何入手。偶然的機會接觸到吳晗先生的作品,纔發現曆史原來可以如此生動有趣。他對於明朝社會生活、經濟狀況的描繪,細緻入微,仿佛把我帶迴瞭那個充滿活力的時代。我印象特彆深刻的是他對於商品經濟發展、市民階層興起的論述,顛覆瞭我之前對明朝“落後”的刻闆印象。原來在那些看似沉悶的政治鬥爭背後,也孕育著巨大的社會變革。吳晗先生的文字非常有力量,他能夠將看似零散的史料串聯起來,形成一個完整而有邏輯的圖景。而且,他的敘述並非枯燥的陳述,而是充滿瞭思考和判斷,讓你在閱讀中不斷産生疑問,又在接下來的章節中找到解答。我特彆喜歡他對於一些曆史人物的評價,既有對其功績的肯定,也有對其局限性的剖析,非常客觀公正。讀完這套書,我感覺自己對明朝的認識上升瞭一個全新的維度,不再是簡單的王朝更替,而是看到瞭一個復雜而多元的社會。

評分這套《吳晗全集》真是太有分量瞭!剛收到時就被它沉甸甸的厚度震住瞭,10捲本,滿滿當當的曆史智慧。我一直對明史頗感興趣,尤其是那些生活在曆史洪流中的人物,吳晗先生在這方麵無疑是大師級的。翻開第一捲,就被他嚴謹考證的態度和生動流暢的敘述吸引瞭。他不僅僅是把史料堆砌起來,而是將那些早已湮沒在塵埃中的人物和事件,如同畫捲般徐徐展開。特彆是關於海瑞的論述,簡直是把我帶迴瞭那個風雨飄搖的年代,感受海瑞的正直與孤勇。讀著讀著,你會發現自己仿佛置身於明朝的宮廷,或是街頭巷尾,與那些曆史人物一同呼吸,一同思考。吳晗先生的文字有一種獨特的魅力,既有學者的深邃,又不失大眾的親切,讓你在汲取知識的同時,也能享受到閱讀的樂趣。我尤其喜歡他對一些邊緣人物的挖掘,那些在宏大敘事中容易被忽略的個體,在他的筆下卻閃爍著人性的光輝。這套書不僅僅是閱讀,更像是一場與曆史對話的盛宴,每次翻開都能有新的發現和感悟。

評分1224入手,開始讀書時的夢想,終於實現瞭,感謝京東!1224入手,開始讀書時的夢想,終於實現瞭,感謝京東!1224入手,開始讀書時的夢想,終於實現瞭,感謝京東!1224入手,開始讀書時的夢想,終於實現瞭,感謝京東!1224入手,開始讀書時的夢想,終於實現瞭,感謝京東!

評分快遞小哥辛苦,東西不錯!

評分還沒看到實物,做活動買的,研究中國思想之現代化,梁任公為萬不得忽視的代錶!

評分好書,最近難得靜下心

評分不錯的呀,很閤算的,在京東買東西就是放心呀

評分顧炎武全集在雙十一沒趕上雖多花百元大鈔還是有收藏價值。炎武是著名思想傢、史學傢、語言學傢,與黃宗羲、王夫之並稱為明末清初三大儒。他本名繼坤,改名絳,字忠清;南都敗後,改炎武。本全書涵蓋經史子集全二十三冊,乃裝點書房之典籍也。

評分一大箱子,分裝40冊,讀起來方便。

評分在書店看上瞭這本書一直想買可惜太貴又不打摺,迴傢決定上京東看看,果然有摺扣。毫不猶豫的買下瞭,京東速度果然非常快的,從配貨到送貨也很具體,快遞非常好,很快收到書瞭。書的包裝非常好,沒有拆開過,非常新,可以說無論自己閱讀傢人閱讀,收藏還是送人都特彆有麵子的說,特彆精美;各種十分美好雖然看著書本看著相對簡單,但也不遑多讓,塑封都很完整封麵和封底的設計、繪圖都十分好畫讓我覺得十分細膩具有收藏價值。書的封套非常精緻推薦大傢購買。 打開書本,書裝幀精美,紙張很乾淨,文字排版看起來非常舒服非常的驚喜,讓人看得欲罷不能,每每捧起這本書的時候 似乎能夠感覺到作者毫無保留的把作品呈現在我麵前。

評分這次趁活動買瞭下來,收到後可謂蔚為大觀,兩大箱子太棒瞭

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有

![新知文庫33:咖啡機中的間諜 [The Spy in the Coffee Machine: The End of Privacy as We Know It] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/10900021/60909c9b-de65-4a17-8dab-7c6d247cf6b2.jpg)

![預知社會:群體行為的內在法則 [Critical Mass:How One Thing Leads to Another] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/10045452/553f28b7N5306dfba.jpg)