具体描述

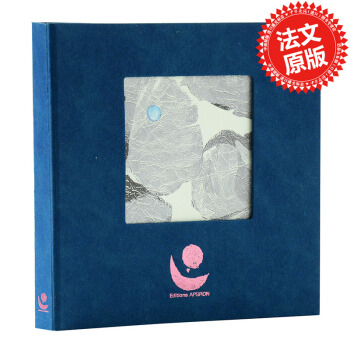

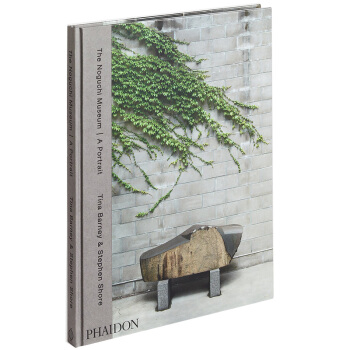

出版社: Phaidon Press Ltd (2015年9月11日)

精装: 136页

语种: 英语

条形码: 9780714870281

商品尺寸: 25.4 x 1.3 x 32.4 cm

The celebrated New York museum captured by two of today's most respected photographers, Tina Barney and Stephen Shore.

Stephen Shore is one of the most influential photographers living today. His photographs from the 1970s, taken on road trips across America, established him as a pioneer in the use of colour in art photography. He has been director of the Photography Program at Bard College, Annandale-on-Hudson, New York, since 1982. In 1971 Shore became the first living photographer to have a solo exhibition at the Metropolitan Museum of Art in New York. His photographs have since been exhibited internationally, including the Tate Modern's first exhibition of photography 'Cruel and Tender' in 2003. His work has been collected by museums around the world including the Museum of Modern Art in New York. Tina Barney is an American fine art photographer. She studied photography in the 1970s at the Sun Valley Center for Arts and Humanities and completed workshops with Duane Michals and Nathan Lyons, among other prominent photographers. She is the recipient of a Lucie Award for Achievement in Portraiture and a John Simon Guggenheim Memorial Foundation Artist's Fellowship. Barney's work is included in numerous public collections, including: the Museum of Modern Art, New York; the Smithsonian Institution, Washington, D.C.; the Museum of Fine Arts, Houston; the Art Institute of Chicago; the International Museum of Photography at George Eastman House, Rochester, NY; and the Whitney Museum of American Art, New York.

用户评价

初次翻开这本画册时,我最大的感受是它对“时间”这一维度的深刻捕捉。野口勇的作品本身就与自然元素——光、影、风、水——紧密相连,而这本书的图片选择和编排,成功地将这些稍纵即逝的瞬间凝固了下来。有些照片是清晨带着露珠的石头,反射出柔和的光线;有些则是黄昏时分,长长的阴影将雕塑拉伸变形,营造出一种近乎超现实的戏剧感。这种对光影变化的细致观察,让我对雕塑的理解不再停留在静态的形状上,而是体会到它们在不同时刻所展现出的生命力。它不仅仅是展示了“作品是什么样子”,更是展现了“作品如何存在于环境中”。这种叙事手法非常高明,它引导着读者去思考,当我们凝视一件艺术品时,我们真正看到了什么?是作品本身,还是作品与周围世界共同构建出的那个瞬间的场域?这本书成功地将一个物理空间,变成了一部关于光影与材质互动的哲学著作。

评分说实话,我对野口勇这位艺术家早期的了解并不深入,这本书的出现,像是一次非常及时的补课。它不是那种堆砌历史资料的学术专著,而是一场极其个人化的“造访记录”。从图像的选取上,我能明显感觉到作者对野口勇作品的理解是发自内心的热爱,而不是机械性的记录。它没有过多冗余的理论阐述,但每一张照片都在“展示”而非“告知”。例如,它会聚焦于一个特别的角落,那里可能是阳光下被磨损的阶梯,或是两件作品之间留出的一条刚好能让人侧身通过的缝隙。这些“间隙”和“边缘”恰恰是野口勇美学中至关重要的一部分。这本书成功地做到了让读者在合上书页之后,心中仍然残留着那种被洗涤过的宁静感和对形式的全新感知,这才是优秀艺术书籍的最高境界——它改变了你观察世界的方式。

评分我一直对现代主义艺术中那种极简主义和有机形态的结合很感兴趣,而野口勇无疑是其中的佼佼者。这本书的排版布局,体现了一种与作品气质高度契合的克制感。它不像某些艺术书籍那样恨不得把所有信息都塞满页面,而是留出了大量的“呼吸空间”,让每一幅图像都能独立站稳脚跟,发挥其最大的视觉冲击力。文字的出现是极其克制的,或许只有必要的注释,这反而让图片的力量得到了凸显。对我而言,这更像是一本“视觉词典”,每一个跨页的组合,都在进行着一场无声的对话。例如,当一块粗糙的玄武岩并置于一片光滑的水泥地面时,那种材质的对比与和谐被放大到了极致。这种冷静而精准的呈现方式,恰恰体现了野口勇雕塑的精髓:在最纯粹的形态中蕴含着最复杂的情感和张力。这种设计上的高级感,让人在翻阅时会不自觉地放慢速度,细细品味。

评分这本书的装帧设计简直让人眼前一亮,那种触感和视觉上的享受,绝对是顶级的艺术品。封面那种略带粗粝感的纸张,配上精致的烫金字体,就让人感觉仿佛捧着一件稀有的藏品。内页的印刷质量更是没得说,色彩的还原度非常精准,无论是野口勇那些标志性的石头雕塑的肌理,还是光影在作品上留下的微妙变化,都表现得淋漓尽致。我尤其喜欢它对空间感的捕捉,摄影师显然花了很多心思去理解雕塑与建筑环境之间的对话,那种“少即是多”的日式美学,通过镜头被完美地转化成了二维的图像。拿到手里沉甸甸的分量,也让人觉得物超所值,这不仅仅是一本记录博物馆的书,它本身就是对野口勇设计理念的一种致敬。翻阅时,我能清晰地感受到那种宁静而有力的氛围,仿佛自己真的置身于长岛那片被精心规划的静谧之地,这种沉浸式的体验,是很多普通画册望尘莫及的。 整体来看,从材质到排版,这本书的每一个细节都在无声地诉说着对艺术的尊重与敬畏。

评分这本书带给我的启发远超乎我对一个博物馆导览的期待。它更像是一堂关于“场所精神”(Genius Loci)的深度课程。野口勇设计的这个空间,与其说是陈列雕塑的场所,不如说雕塑与庭院共同创造出的一个冥想之境。通过这本书的视角,我看到了建筑师和雕塑家如何联手,将一个普通的场地转化成一个充满精神力量的圣域。那些看似随意的石块摆放,实际上是经过了对风水、视线引导乃至声音传播的精密计算。书中捕捉到的那些水池的涟漪,树影在墙壁上的移动轨迹,都暗示着这个空间是活的、流动的。它迫使我重新思考,艺术的展示是否一定需要华丽的画廊和聚光灯?野口勇的实践证明,最深刻的艺术体验往往来自于与环境的和谐共存,这种返璞归真的力量,是这本书通过影像传递出来的最宝贵财富。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![[现货]日文原版 円谷プロ全怪獣図鑑 奥特曼 画册百科 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/10273618502/5714432eN03ae863d.jpg)