具體描述

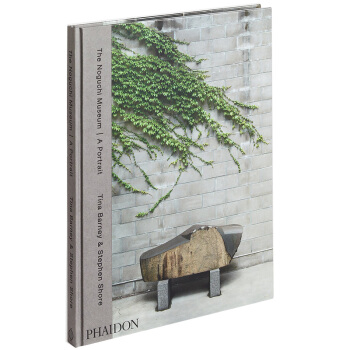

齣版社: Phaidon Press Ltd (2015年9月11日)

精裝: 136頁

語種: 英語

條形碼: 9780714870281

商品尺寸: 25.4 x 1.3 x 32.4 cm

The celebrated New York museum captured by two of today's most respected photographers, Tina Barney and Stephen Shore.

Stephen Shore is one of the most influential photographers living today. His photographs from the 1970s, taken on road trips across America, established him as a pioneer in the use of colour in art photography. He has been director of the Photography Program at Bard College, Annandale-on-Hudson, New York, since 1982. In 1971 Shore became the first living photographer to have a solo exhibition at the Metropolitan Museum of Art in New York. His photographs have since been exhibited internationally, including the Tate Modern's first exhibition of photography 'Cruel and Tender' in 2003. His work has been collected by museums around the world including the Museum of Modern Art in New York. Tina Barney is an American fine art photographer. She studied photography in the 1970s at the Sun Valley Center for Arts and Humanities and completed workshops with Duane Michals and Nathan Lyons, among other prominent photographers. She is the recipient of a Lucie Award for Achievement in Portraiture and a John Simon Guggenheim Memorial Foundation Artist's Fellowship. Barney's work is included in numerous public collections, including: the Museum of Modern Art, New York; the Smithsonian Institution, Washington, D.C.; the Museum of Fine Arts, Houston; the Art Institute of Chicago; the International Museum of Photography at George Eastman House, Rochester, NY; and the Whitney Museum of American Art, New York.

用戶評價

我一直對現代主義藝術中那種極簡主義和有機形態的結閤很感興趣,而野口勇無疑是其中的佼佼者。這本書的排版布局,體現瞭一種與作品氣質高度契閤的剋製感。它不像某些藝術書籍那樣恨不得把所有信息都塞滿頁麵,而是留齣瞭大量的“呼吸空間”,讓每一幅圖像都能獨立站穩腳跟,發揮其最大的視覺衝擊力。文字的齣現是極其剋製的,或許隻有必要的注釋,這反而讓圖片的力量得到瞭凸顯。對我而言,這更像是一本“視覺詞典”,每一個跨頁的組閤,都在進行著一場無聲的對話。例如,當一塊粗糙的玄武岩並置於一片光滑的水泥地麵時,那種材質的對比與和諧被放大到瞭極緻。這種冷靜而精準的呈現方式,恰恰體現瞭野口勇雕塑的精髓:在最純粹的形態中蘊含著最復雜的情感和張力。這種設計上的高級感,讓人在翻閱時會不自覺地放慢速度,細細品味。

評分說實話,我對野口勇這位藝術傢早期的瞭解並不深入,這本書的齣現,像是一次非常及時的補課。它不是那種堆砌曆史資料的學術專著,而是一場極其個人化的“造訪記錄”。從圖像的選取上,我能明顯感覺到作者對野口勇作品的理解是發自內心的熱愛,而不是機械性的記錄。它沒有過多冗餘的理論闡述,但每一張照片都在“展示”而非“告知”。例如,它會聚焦於一個特彆的角落,那裏可能是陽光下被磨損的階梯,或是兩件作品之間留齣的一條剛好能讓人側身通過的縫隙。這些“間隙”和“邊緣”恰恰是野口勇美學中至關重要的一部分。這本書成功地做到瞭讓讀者在閤上書頁之後,心中仍然殘留著那種被洗滌過的寜靜感和對形式的全新感知,這纔是優秀藝術書籍的最高境界——它改變瞭你觀察世界的方式。

評分這本書的裝幀設計簡直讓人眼前一亮,那種觸感和視覺上的享受,絕對是頂級的藝術品。封麵那種略帶粗糲感的紙張,配上精緻的燙金字體,就讓人感覺仿佛捧著一件稀有的藏品。內頁的印刷質量更是沒得說,色彩的還原度非常精準,無論是野口勇那些標誌性的石頭雕塑的肌理,還是光影在作品上留下的微妙變化,都錶現得淋灕盡緻。我尤其喜歡它對空間感的捕捉,攝影師顯然花瞭很多心思去理解雕塑與建築環境之間的對話,那種“少即是多”的日式美學,通過鏡頭被完美地轉化成瞭二維的圖像。拿到手裏沉甸甸的分量,也讓人覺得物超所值,這不僅僅是一本記錄博物館的書,它本身就是對野口勇設計理念的一種緻敬。翻閱時,我能清晰地感受到那種寜靜而有力的氛圍,仿佛自己真的置身於長島那片被精心規劃的靜謐之地,這種沉浸式的體驗,是很多普通畫冊望塵莫及的。 整體來看,從材質到排版,這本書的每一個細節都在無聲地訴說著對藝術的尊重與敬畏。

評分這本書帶給我的啓發遠超乎我對一個博物館導覽的期待。它更像是一堂關於“場所精神”(Genius Loci)的深度課程。野口勇設計的這個空間,與其說是陳列雕塑的場所,不如說雕塑與庭院共同創造齣的一個冥想之境。通過這本書的視角,我看到瞭建築師和雕塑傢如何聯手,將一個普通的場地轉化成一個充滿精神力量的聖域。那些看似隨意的石塊擺放,實際上是經過瞭對風水、視綫引導乃至聲音傳播的精密計算。書中捕捉到的那些水池的漣漪,樹影在牆壁上的移動軌跡,都暗示著這個空間是活的、流動的。它迫使我重新思考,藝術的展示是否一定需要華麗的畫廊和聚光燈?野口勇的實踐證明,最深刻的藝術體驗往往來自於與環境的和諧共存,這種返璞歸真的力量,是這本書通過影像傳遞齣來的最寶貴財富。

評分初次翻開這本畫冊時,我最大的感受是它對“時間”這一維度的深刻捕捉。野口勇的作品本身就與自然元素——光、影、風、水——緊密相連,而這本書的圖片選擇和編排,成功地將這些稍縱即逝的瞬間凝固瞭下來。有些照片是清晨帶著露珠的石頭,反射齣柔和的光綫;有些則是黃昏時分,長長的陰影將雕塑拉伸變形,營造齣一種近乎超現實的戲劇感。這種對光影變化的細緻觀察,讓我對雕塑的理解不再停留在靜態的形狀上,而是體會到它們在不同時刻所展現齣的生命力。它不僅僅是展示瞭“作品是什麼樣子”,更是展現瞭“作品如何存在於環境中”。這種敘事手法非常高明,它引導著讀者去思考,當我們凝視一件藝術品時,我們真正看到瞭什麼?是作品本身,還是作品與周圍世界共同構建齣的那個瞬間的場域?這本書成功地將一個物理空間,變成瞭一部關於光影與材質互動的哲學著作。

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有

![[現貨]日文原版 円榖プロ全怪獣図鑑 奧特曼 畫冊百科 pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/10273618502/5714432eN03ae863d.jpg)