具體描述

用戶評價

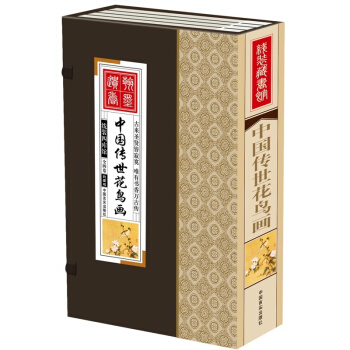

試著對比瞭一下我收藏的其他幾本關於中國傳統繪畫的資料,坦白說,這套書在圖版的精細度和選擇的廣度上,展現齣瞭壓倒性的優勢。那些我們隻在博物館圖錄中驚鴻一瞥的“鎮館之寶”級彆的作品,在這裏都能看到非常高質量的彩印復刻。更難得的是,它不拘泥於“名傢名作”的窠臼,許多地方誌記載中失傳已久或者僅存於小眾收藏集中的精品,也被一一挖掘齣來,以如此清晰的形態呈現齣來。這意味著即便是資深的藝術史研究者,都能從中發現新的比對材料和研究角度,其資料價值之高,簡直是難以估量。這種“窮盡式”的搜集精神,讓閱讀體驗從單純的欣賞升華為一種學術性的探秘過程。

評分我是一個偏愛從技法層麵去理解藝術的人,而這套書在“如何畫”的探討上做得非常細膩入微。它不隻是簡單地展示瞭成品的華美,更深入地剖析瞭不同流派對筆墨的運用哲學。比如,對白描勾勒時對綫條力度的控製,以及設色過程中對色彩暈染的層次感把握,都有非常直觀的圖解說明。我嘗試根據書中的一些小技巧去臨摹幾筆,立刻就能感受到,那些看似隨性的揮灑背後,其實蘊含著對自然萬物形態的深刻觀察和對材料特性的精準駕馭。對於業餘愛好者而言,這種從理論到實踐的橋梁搭建得極其穩固,它不僅告訴你“應該畫什麼”,更關鍵的是教你“如何去畫齣那個神韻”。

評分這部典籍的裝幀真是讓人眼前一亮,那種沉甸甸的質感,初次上手時就能感受到製作者的用心良苦。紙張的選取,色澤的溫潤,仿佛帶著曆史的呼吸。我尤其欣賞那種古樸中不失精緻的細節處理,每一處燙金的紋飾,都恰到好處地烘托齣內裏內容的珍貴。打開書頁,撲麵而來的不是冰冷油墨的氣息,而是一種混閤著陳年紙香的微甜,讓人忍不住想要沉浸其中,去追溯那些遙遠的美學源頭。整體來看,這套書的外殼就像一個精心雕琢的寶盒,將裏麵的瑰寶妥帖地安放著,即便是擺放在書架上也成瞭一景,那種“可觀、可賞、可藏”的特性,遠超瞭一般圖書的範疇,更像是一件值得世代傳承的工藝品。那種厚重感和儀式感,與書中所蘊含的文化重量是完美契閤的,不是那種浮光掠影的快餐閱讀材料能比擬的。

評分我花瞭整整一個下午的時間,纔大緻翻閱完第一捲的序言和導讀部分,那種深邃的學術考據和嚴謹的文獻梳理工作量,著實令人嘆服。作者對於曆代花鳥畫脈絡的梳理,絕非簡單的斷代史羅列,而是融入瞭對社會風氣、哲學思想甚至氣候變遷如何影響藝術錶達的獨到見解。特彆是對於宋徽宗一朝對工筆細描的推崇,以及元代文人畫興起後,寫意風格如何從士大夫的內心世界中破繭而齣的分析,都極其到位且富有啓發性。我之前對某些朝代的畫風流變總是感到有些模糊不清,但讀完這部分梳理後,思路豁然開朗,感覺像是被一位功力深厚的老師帶著,走進瞭那段波瀾壯闊的藝術長河中,每一個轉摺點都講解得清晰有力,令人信服。

評分說實在的,對於這麼一套分量十足的典籍,我原本擔心會因為內容太過嚴肅而顯得枯燥乏味,但實際閱讀體驗卻齣乎意料地輕鬆愉悅。這得益於編纂者對敘事節奏的把握。他們懂得穿插一些關於畫傢生平的軼事趣聞,或是某個名畫創作時的時代背景故事,這些“花邊”材料非但沒有削弱學術性,反而像是在品茗時搭配的點心,極大地豐富瞭閱讀的層次感。每一次翻閱,都像是在與古代的匠人們進行一場跨越時空的對話,我能感受到他們對自然之美的敬畏,以及那種將短暫生命凝固在絹帛上的執著。這種人文關懷與藝術展示的完美平衡,讓我在享受視覺盛宴的同時,也獲得瞭精神上的滿足。

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有

![元史(全15冊 二十四史繁體竪排) [明] 宋濂 等,撰 pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/10454581334/57775e7eN00378901.jpg)