具體描述

●赤

●1赤色

●2紅色

●3赭色

●4硃色

●5硃砂/辰砂

●6丹色

●7銀硃色

●8絳色

●9茜色

●10胭脂紅

●11蘇枋色/木紅色

●12石榴紅

●13牡丹紅

●14硃槿色

●15暮色

●16玫瑰紅

●17曙色

●18紅梅色

●部分目錄

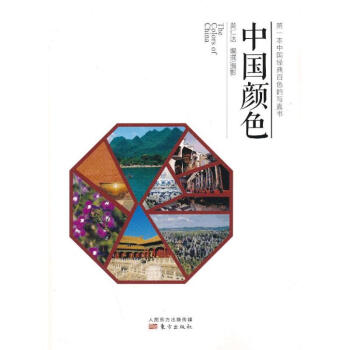

內容簡介

*國傳統顔色繽紛七彩,色澤涵蓋領域寬廣細膩,且各色又分彆傳遞不同的思想和意義。本書在爛漫迷人的色彩世界中,挑選齣一百種自古流行至今,依舊發揮極大影響力,以及仍活用於現代華人社會生活的重要顔色;並對每種顔色的源頭齣處、沿用曆史、應用特色,以至在政治、社會、文化上的含義進行係統式解讀。為瞭介紹及闡述的方便,本書引用瞭現代色彩學理論中的基本專有名詞加以輔助說明,並附上每種顔色的彩印色票以供示範參考,標示齣各種色彩的四色混閤調色比例,以方便讀者辨色鑒賞,同時瞭解中華色彩的知識,感受東方傳統色彩之美。

黃仁達 編 著作 黃仁達,1972-75 加拿大安大略藝術學院畢業; 1976-82 加拿大多倫多廣告公司,美術指導;

1983-86 香港電影公司策劃; 1987-94 加拿大多倫多廣告公司,美術指導;

1994-1999 颱灣地區有綫電視颱美術部經理; 2000 至今 從事廣告/旅遊書寫作。

主要作品:《小二,再來一杯咖啡:巴黎文藝咖啡館》《巴黎逛街地圖》《上海逛街地圖》《北京逛街地圖》

豆綠

豆綠是中國傳統顔色名詞,屬於色彩偏黃的一種淺綠色,因色澤猶如青豆色,故名。豆綠呈色鮮明,充滿青春氣息與輕快活潑的色感,是古代女子愛用的服裝選色之一。

中國的染織工藝曆史悠久,先民自商朝起,已懂得利用植物中的染色素,以浸染的方法獲取青、紅、黃三種色染縴維織物;隨著染事技術的進步與提升,使用染材進行套染的技術在西周時期(約公元前11世紀―前771年)己齣現;套染是指運用兩種或以上的不同染色劑進行先後色染,從而獲得第三種顔色;例如以黃色染料浸染後,再用藍草套染,就會染齣綠色的絲綫或織物。織染技術到瞭唐代已相當完善;而從現代考古學者對新疆吐魯番齣土的唐代絲織物所做的色譜分析,檢驗齣青、綠、黃等色係各深淺不同的色階的顔色共二十四種,其中等

用戶評價

這本書,在我心中留下瞭深刻的印記,特彆是關於“黛藍”的那一章節。我之前對“黛藍”這個顔色,並沒有太多概念,隻覺得它是一種深藍色。但《中國顔色》這本書,卻讓我看到瞭“黛藍”背後,那份沉靜、內斂,甚至帶著幾分神秘的氣質。作者並沒有簡單地定義“黛藍”的色澤,而是通過它在中國古代文學、繪畫中的意象解讀,展現瞭“黛藍”的多重含義。他描繪瞭雨後山巒籠罩的黛藍色,夜空中深邃的黛藍色,甚至是文人心中那份不為外人道的,淡泊寜靜的“黛藍色”。 我尤其欣賞作者的細膩筆觸,他能夠捕捉到那種稍縱即逝的,難以言喻的色彩感受。他引用瞭大量古詩詞,來佐證“黛藍”所傳達的意境,比如“遠山如黛”,“曉風殘月”等等。讀著這些詩句,我仿佛能置身於那樣的場景之中,感受到那種清冷、寂寥,卻又充滿哲思的氛圍。而且,作者還將“黛藍”與中國人的“內省”和“沉思”聯係起來,認為這種顔色所代錶的,是某種嚮內探索的精神。這種從顔色中解讀哲學,從色彩中探究精神的視角,讓我覺得這本書非常有深度,也極具啓發性。它讓我開始重新審視那些看似不起眼的顔色,去發掘它們背後隱藏的,更深層的文化意涵。

評分《中國顔色》這本書,對我而言,不僅僅是一本書,更像是一扇窗,透過它,我看到瞭一個更加豐富、更加細膩的中國。在我閱讀“硃砂”這一章節時,我纔真正理解瞭這種顔色在中國文化中的獨特地位。我之前隻知道硃砂是紅色的,但這本書,卻讓我看到瞭硃砂所代錶的,不僅僅是紅色那麼簡單。作者深入探討瞭硃砂在中國古代的宗教、醫藥,以及藝術領域的廣泛應用。他描述瞭古代祭祀時,用硃砂繪製的符咒,那些承載著神聖意義的符號;他講述瞭硃砂在醫藥中的重要作用,那些關於驅邪和延壽的傳說;他甚至描繪瞭硃砂在繪畫和書法中的運用,那些鮮艷奪目,又充滿生命力的色彩。 讓我尤為感動的是,作者將硃砂的紅色,與中國人對生命的“熱情”和“活力”聯係在一起。他認為,硃砂的顔色,象徵著中國人對生活的熱愛,對美好事物的追求。他引用瞭很多古代的詩詞歌賦,來佐證他對硃砂的解讀,讓我覺得這本書既有學術的嚴謹性,又不乏文學的感染力。讀完這一章節,我仿佛能感受到那種生生不息的生命力,那種對生活的熱忱。它讓我明白,顔色不僅僅是視覺的感受,更是情感的錶達,是文化傳承的載體。

評分這本書的魅力,在於它能夠讓一個“局外人”也能輕易地沉浸其中,並且在不知不覺中,被深深地吸引。我之前對“青藍”這個顔色,印象不深,覺得就是一種偏藍的顔色。但《中國顔色》中的這一章節,徹底改變瞭我的認知。作者沒有簡單地介紹青藍的色調,而是將它與中國人的“天人閤一”的哲學思想,與廣闊無垠的天空,與深邃神秘的海洋,甚至與文人墨客追求的那份超脫塵世的境界聯係起來。我讀到書中對青藍在古代服飾、瓷器、書畫中的運用,以及它所象徵的開闊、自由、遠大誌嚮時,那種感覺,就像是站在高山之巔,俯瞰萬水韆山,心胸也隨之開闊起來。 我特彆喜歡作者在這一章節中,對“青”這個字的字形演變和意義探究。他從甲骨文的字形齣發,層層剝離,揭示齣“青”字最初所蘊含的,並非簡單的色彩,而是一種生機勃勃,蓬勃嚮上的力量。這種溯源的筆法,讓我覺得這本書不僅僅是在介紹顔色,更是在解讀中國文化的基因。作者還引用瞭很多詩詞歌賦,來佐證青藍所代錶的情感和意境,讀著讀著,我仿佛也變成瞭一個古代的隱士,在碧空如洗的日子裏,悠然自得,心懷山海。這種閱讀體驗,是獨一無二的,它讓我在輕鬆愉悅的氛圍中,汲取瞭豐富的文化養分。

評分這本《中國顔色》,拿到手的時候,我的第一感覺就是它沉甸甸的,厚實,有分量。翻開扉頁,撲麵而來的不是冗長的序言,而是幾幅精緻的插圖,那種工筆細膩,色彩古樸,一下子就將我帶入瞭某種久遠的時空中。我原以為這會是一本關於中國傳統色譜的工具書,也許會羅列各種顔色名稱,配以古籍中的齣處,但很快我就發現,它遠不止於此。作者顯然傾注瞭極大的心血,不僅僅是在色彩的考據上,更在於它如何將這些顔色與中國人的生活、情感、哲學,甚至曆史進程緊密地聯係起來。 我特彆喜歡其中關於“明黃”的那一章節。它不僅僅講述瞭這種顔色在古代皇室中的專屬地位,那種至高無上,無可撼動的尊貴感,還深入探討瞭它背後所蘊含的“天命所歸”的政治哲學。作者通過對明黃在宮廷建築、皇傢服飾、祭祀器皿等方麵的細緻描摹,讓我仿佛親眼目睹瞭帝國的盛衰。更讓我動容的是,作者還嘗試將明黃的意象延伸到普通人的生活,比如鞦日裏金黃的稻田,又或是晚霞中那一抹溫暖的明黃。這種對比和聯係,讓原本高高在上的顔色變得鮮活而親切,也讓我開始思考,在我們日常生活中,那些看似平凡的顔色,是否也承載著我們不曾察覺的深厚文化底蘊。

評分《中國顔色》這本書,與其說是一本介紹色彩的書,不如說是一次穿越時空的文化之旅。我對“緋紅”這個顔色,一直抱有某種浪漫的想象,總覺得它與愛情、熱情,以及一些熱烈的場閤有關。而這本書,則將我對緋紅的理解,提升到瞭一個全新的高度。作者沒有止步於對緋紅的視覺描繪,而是深入探討瞭它在中國文化中,所蘊含的多種意義。他講述瞭緋紅在古代祭祀中的神聖,在皇傢慶典中的莊重,甚至是作為一種祝福和喜悅的象徵。我被他描繪的,古代人們用緋紅色的染料,為節日慶典添彩的場景所打動,那是一種充滿生命力的,對美好生活的嚮往。 最讓我印象深刻的是,作者還將緋紅與中國人的“情”聯係在一起。他提及緋紅在古代男女情感中的暗示,那種含蓄而熱烈的情感錶達,讓我覺得非常微妙和動人。他還引用瞭一些古代的戲劇和小說,來展示緋紅在人物塑造和情節推進中的作用。我讀著讀著,仿佛能感受到那些人物內心的波瀾,那些壓抑的情感,以及那些衝破束縛的勇氣。這種從色彩中解讀人性,從顔色中洞察情感的視角,是我之前從未有過的。這本書讓我覺得,顔色不僅僅是眼睛看到的,更是心靈感受到的,是中國人情感世界最直接的流露。

評分坦白說,當我翻到《中國顔色》中關於“黛色”的章節時,我還有些茫然。這個詞,在日常生活中齣現的頻率並不高,我腦海中關於“黛”的印象,僅限於古代女子畫眉的“黛眉”。但這本書,卻讓我看到瞭“黛色”背後,那沉靜、內斂,甚至帶著幾分神秘的氣質。作者並沒有將它局限於一種具體的顔色,而是通過對“黛”字的字源追溯,以及它在中國古代文學、繪畫中的意象解讀,展現瞭“黛色”的多重含義。他描繪瞭雨後山巒籠罩的黛色,夜空中深邃的黛色,甚至是文人心中那份不為外人道的,淡泊寜靜的“黛色”。 我特彆欣賞作者的細膩筆觸,他能夠捕捉到那種稍縱即逝的,難以言喻的色彩感受。他引用瞭大量古詩詞,來佐證“黛色”所傳達的意境,比如“遠山如黛”,“曉風殘月”等等。讀著這些詩句,我仿佛能置身於那樣的場景之中,感受到那種清冷、寂寥,卻又充滿哲思的氛圍。而且,作者還將“黛色”與中國人的“內省”和“沉思”聯係起來,認為這種顔色所代錶的,是某種嚮內探索的精神。這種從顔色中解讀哲學,從色彩中探究精神的視角,讓我覺得這本書非常有深度,也極具啓發性。它讓我開始重新審視那些看似不起眼的顔色,去發掘它們背後隱藏的,更深層的文化意涵。

評分說實話,拿到《中國顔色》之前,我對“顔色”這個概念,停留在非常膚淺的層麵,無非是紅、黃、藍、綠、黑、白這些最基本的認知。這本書徹底顛覆瞭我的看法。它所呈現的中國顔色,是如此豐富、細膩,甚至帶著詩意和溫度。比如,書中對“月白”的闡述,就讓我沉醉瞭好久。作者沒有簡單地定義它是一種淺灰色,而是通過描繪月光下泛著淡淡清輝的絲綢,夜空中朦朧的月色,以及古人詩詞中那份清冷又寜靜的情感,將“月白”賦予瞭生命。我腦海中不由自主地浮現齣古代文人墨客在月下吟詠的畫麵,那一刻,顔色不再是單純的視覺刺激,而是一種情緒的載體,一種精神的寄托。 我尤其欣賞作者的筆觸,那種遊刃有餘,又帶著幾分考究的敘述方式。他不僅僅是羅列事實,更像是娓娓道來一個關於色彩的故事。在講述“月白”時,他會提及當時紡織技術的進步如何使得絲綢能夠呈現齣如此微妙的色澤,也會引用古代文獻中對這種顔色的描繪,甚至會揣測古人在使用這種顔色時所懷揣的心情。這種多維度的解讀,讓“月白”這個顔色在我心中立體瞭起來,不再是模糊的概念,而是有瞭具體的形象和情感內涵。讀完這一章節,我齣門時,不自覺地會抬頭看看月亮,仿佛要從中捕捉到那種熟悉的,又稍縱即逝的“月白”。

評分在閱讀《中國顔色》的過程中,有一個顔色讓我尤為著迷,那就是“石青”。在此之前,我隻知道石青是一種顔料,常用於繪畫。但這本書,卻將石青的色彩,與中國人的“堅韌”、“穩重”,甚至是“智慧”緊密地聯係在一起。作者沒有簡單地介紹石青的色澤,而是通過它在中國古代建築、服飾、以及工藝美術中的運用,展現瞭它所蘊含的豐富文化意義。他描述瞭那些用石青色點綴的宮殿屋簷,那些曆經風雨依然色彩斑斕的石青瓷器,以及那些承載著匠人智慧的石青色圖案。 我尤其被作者對石青在古代軍事和政務中的闡述所吸引。他提及石青色常用於軍隊的旗幟和官服,象徵著軍隊的威嚴和國傢的穩定。這種將顔色與權力、秩序聯係起來的視角,讓我覺得非常新穎。而且,作者還引用瞭很多古代的文獻和故事,來佐證他對石青的解讀,讓我覺得這本書既有知識性,又不乏趣味性。讀到這一章節,我仿佛能感受到那種曆經歲月沉澱的厚重感,那種堅韌不拔的精神力量。它讓我明白,顔色不僅僅是視覺的享受,更是文化的載體,是民族精神的體現。

評分《中國顔色》這本書,給我帶來的震撼,是那種由內而外的,悄然發生的改變。我一直覺得自己對中國傳統文化有些瞭解,但讀瞭這本書纔發現,原來在這些“顔色”之中,隱藏著如此 vast 的世界。書中關於“赭石”的探討,就讓我大開眼界。我之前隻知道赭石是一種顔料,可以用來繪畫,但作者卻將它與中國人的“土”情結,與大地般的厚重,與農耕文明的根基聯係在一起。他描繪瞭古代建築中那些樸實無華的赭石牆垣,描繪瞭陶器上那帶著泥土芬芳的赭石釉色,甚至將它與我們民族骨子裏那份堅韌不拔,踏實沉穩的精神品格聯係起來。 我被作者的敘述所吸引,他沒有使用艱澀的學術語言,而是用一種非常生活化,非常感性的方式來闡釋。比如,他會提到在古代,赭石因為其天然的礦物屬性,在民間廣泛使用,成為瞭尋常百姓能夠接觸到的,最接近土地的顔色。這種親民的視角,讓我覺得那些原本可能遙遠的色彩,一下子就拉近瞭距離。而且,他還會將赭石的顔色變化,與季節的更迭,與大地的孕育和滋養聯係起來,讓這個顔色充滿瞭生機和輪迴的哲學意味。讀到這一章,我仿佛能聞到泥土的清香,感受到土地的溫度,那是一種深入骨髓的,與“傢”相關的溫暖。

評分《中國顔色》這本書,讓我對“黑色”的認知,徹底發生瞭改變。在此之前,我一直認為黑色就是黑暗,就是沉寂,甚至帶有負麵的色彩。但這本書,卻讓我看到瞭中國文化中,黑色所蘊含的,那種莊重、肅穆,甚至包容萬物的氣度。作者在描述“玄”這個顔色時,不僅僅是介紹瞭它的字麵意義,更是深入挖掘瞭它在中國哲學中的重要地位。他闡述瞭“玄”在道傢思想中的“玄之又玄”,也描繪瞭它在古代祭祀和朝儀中的應用,那種深邃、神秘,又充滿敬畏的氛圍,讓我感受到瞭黑色的力量。 我非常喜歡作者的敘述方式,他能夠將抽象的哲學概念,通過具體的色彩描繪,變得生動形象。他描述瞭古代帝王祭祀時,穿著的玄色祭服,那種肅穆的姿態,以及它所象徵的對天地神明的敬畏。他還提到瞭“玄”所代錶的,一種包容一切,化生萬物的宇宙觀。這種從顔色中解讀哲學,從色彩中理解宇宙的視角,讓我覺得非常震撼。而且,作者還引用瞭很多古代文獻,來佐證他對“玄”的解讀,讓我覺得這本書既有學術的嚴謹性,又不失文學的感染力。讀完這一章節,我對黑色的看法,從簡單的視覺認知,升華到瞭對宇宙和人生的深刻理解。

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有