具体描述

内容简介

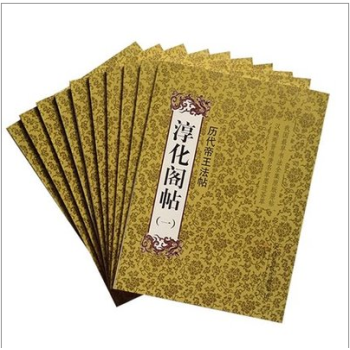

书名 | 作者 | 开本 | 出版社 | 价格 |

中国书法史·两汉卷(平装) | 华人德 | 16开 | 江苏凤凰教育出版社 | 25.30元 |

中国书法史·清代卷(平装) | 刘恒 | 16开 | 江苏凤凰教育出版社 | 34.00元 |

中国书法史·宋辽金卷(平装) | 曹宝麟 | 16开 | 江苏凤凰教育出版社 | 40.00元 |

中国书法史·隋唐五代卷(平装) | 朱关田 | 16开 | 江苏凤凰教育出版社 | 35.00元 |

中国书法史·魏晋南北朝卷(平装) | 刘涛 | 16开 | 江苏凤凰教育出版社 | 47.90元 |

中国书法史·先秦秦代卷(平装) | 丛文俊 | 16开 | 江苏凤凰教育出版社 | 40.00元 |

中国书法史·元明卷(平装) | 黄惇 | 16开 | 江苏凤凰教育出版社 | 46.30元 |

总定价:268.50元

内容介绍

1、中国书法史·两汉卷(平装)

本书首先介绍了两汉书法教育的情况,然后以专题形式,依次对两汉的简牍、铭刻书法、碑刻、书法家、书学、书法用具等多方面内容进行阐述。书末附录两汉书法史大事年表等内容。

2、中国书法史·清代卷(平装)

本书从晚明书风的延续与碑学的滥觞切入,认为经过清代中期帖学与碑学的转换之后,碑学发展并完善起来,碑派书法大致在清代后期进入鼎盛时期。同时,书中还阐述了清代书法教育、书法的域外影响、书学研究等内容。书末附录清代书法史大事年表。

3、中国书法史·宋辽金卷(平装)

本书对依次对北宋、南宋、辽、金时代的书法发展作了全面而深刻的阐述,内容涉及书家、书法流派、书法理论、书法创作和书法刻帖等多方面。书末附录宋辽金书法史大事年表。

4、中国书法史·隋唐五代卷(平装)

本书依次对隋、初唐、中唐、晚唐、五代的书法发展作了全面而深刻的阐述,内容涉及书家、书法流派、书法理论、书法创作、书法用具、墓志和书法的对外传播等多方面。书末附录隋唐五代书法史大事年表。

5、中国书法史·魏晋南北朝卷(平装)

本书以专题与历史发展相结合的形式展开论述,对从三国时期的魏、吴,经过西晋、东晋,到南朝、十六国、北朝的书法发展,作了全面而深刻的阐述,内容涉及书家、书法理论、书法创作、书法碑刻和收藏鉴定等多方面。书末附录魏晋南北朝书法史大事年表。

6、中国书法史·先秦秦代卷(平装)

本书首先对中国书法史作了总体论述,理清汉字形体与书法美的关系,然后依次对商、西周、春秋战国、秦代的书法发展作了全面而深刻的阐述,内容涉及甲骨文、金文、刻石、权量诏铭、书法用具及隶变等多方面。书末附录先秦?秦代书法史大事年表。

7、中国书法史·元明卷(平装)

本书分上下两篇。上篇“元代书法”主要以专题形式,论述了著名书家、篆隶书家、隐士书法、书法理论、公私收藏与刻帖等内容。下篇“明代书法”依次阐述了明代前期、中期、后期的书法发展过程,特别是对吴门书派、云间书派等书法流派作了重点论述,ZUI后介绍了的书法理论、刻帖和公私收藏的情况。书末附录元明书法史大事年表。

作者简介

黄悖,别署风斋,斋号风来堂。祖籍江苏扬州,1947年3月生于江苏太仓。汉族。1982年考入南京艺术学院美术系,导师为陈大羽教授。研究生期间曾三获刘海粟奖学金。1985年获文学硕士学位。著有《中国书法全集·董其昌卷》、《中国书法全集·金农郑燮卷》(与周积寅合作)、《董其昌书论注》、《中国古代印论史》,主编《中国历代印风系列》丛书二十一卷等,并发表有关中国书法史、篆刻史、古代印论研究论文七十余篇。现为南京艺术学院教授、博士研究生导师,中国书法家协会理事、中国书法家协会学术委员会委员及篆刻艺术委员会委员、江苏省美术馆艺术鉴定顾问、西泠印社社员、沧浪书社社员、中国美术家协会会员。目录

上篇 元代书法概述

第一章 元代的书坛领袖——赵孟頫

第一节 赵孟頫生平及思想

第二节 赵孟頫的书法艺术

第三节 赵孟頫书法对东邻高丽的影响

第二章 复古思潮影响下的元代书法

第一节 元代前期复兴晋代书风的中坚

第二节 奎章阁的代表书家

第三节 赵派书家群

第三章 元代的少数民族书法家

第一节 元代前期的少数民族书家

第二节 元代中期的少数民族书家

第三节 康里巙巙及其对元代后期书法的影响

第四节 元代后期的少数民族书家

第四章 元代的篆、隶书家

第一节 吾衍及其弟子

第二节 元代不同阶段的篆、隶书家

附录元代篆、隶书家一览表

第五章 元代后期隐士的书法

第一节 隐士书法的典型:吴、杨、陆、倪

第二节 受赵孟頫影响的隐士书家

第六章 元代的书法理论

第一节 郝经的道技论

第二节 赵孟頫的“用笔千古不易”说

第三节 郑杓《衍极》与其程、朱理学立场

第四节 元代的书法教科书及其以复古为宗旨的教学思想

第七章 元代的公私收藏与刻帖

第一节 元代内府的鉴藏

第二节 元文宗时期的奎章阁及其收藏

第三节 宣文阁与端本堂的鉴藏

第四节 元代的私家鉴藏

第五节 元代的刻帖

下篇 明代书法

概述

第一章 明代前期的书法家

第一节 三宋与陈璧

第二节 二沈、解缙与明代的台阁体

附录 明洪武至成化年间主要台阁书家一览表

第三节 张弼、陈献章

第四节 李东阳、徐霖及金陵书家

第二章 明代中期吴门书派的崛起

第一节 吴门书派出现的历史条件

第二节 吴门书派的先导

第三章 吴门四家

第一节 祝允明

第二节 文徵明

第三节 陈淳

第四节 王宠

第四章 吴门书派的后绪

第一节 文徵明的子孙及其弟子

第二节 吴门书派影响下的三吴地区书家

第五章 明代中期的其他书家

第一节 唐寅

第二节 王守仁

第三节 丰坊

第四节 王问

第六章 雲间书派与董其昌

第一节 霎间书派

第二节 董其昌

第七章 晚明的书法变革潮流

第一节 徐渭

第二节 张瑞图

第三节 黄道周

第四节 倪元璐

第五节 王铎

第八章 晚明的其他书法家

第一节 詹景凤

第二节 邢侗兄妹

第三节 米万锺

第四节 黄辉

第五节 赵宦光、宋珏

第六节 陈洪绶

第九章 明代的书法理论

第一节 明代前期的书论

第二节 明代中期吴门书派的书法美学观

第三节 明中期前后七子的书法美学观

第四节 晚明徐渭书论中的“活精神”与公安派

第五节 晚明董其昌的“以禅喻书”论及其书法史观

第六节 晚明书法美学思想种种

第十章 明代的刻帖

第一节 明代官帖

第二节 明代私帖之一——历代法书汇刻丛帖

第三节 明代私帖之二——当代法书汇刻丛帖

第四节 明代私帖之三——书家的个人刻帖

第十一章 明代的公私收藏

第一节 明代内府收藏概述

第二节 明代的私家收藏与鉴藏著录

附录

元明书法史大事年表

主要参考文献

精彩书摘

第三节 赵孟頫书法对东邻高丽的影响赵孟頫的书法不仅影响了整个元代,而且远播国外,据欧阳玄所撰《魏国赵文敏公神道碑》载,当时“四方贵族及方外士,远在天竺(印度)、日本诸国,咸知宝藏公翰墨为贵”。实际上受他书法影响ZUI深者,当数东邻高丽,从高丽末期至朝鲜时代中期,赵孟頫的书风笼罩达三个世纪以上。

赵氏生活的宋末元初,正是高丽时代晚期。蒙古在灭金、灭宋的同时,亦曾有吞并高丽的企图,经过三十多年的战争,终未能征服高丽。1259年,高丽王王瞮遣世子王俱入质,答应将都城迁回王京,蒙古统治者则不再坚持过去要求高丽王亲朝的条件,而与高丽议和。从此元朝对高丽在政治、经济、文化方面都施之以重大的影响。中统元年(1260)王嗷死,忽必烈送王倎(后更名王植)归国继位,即高丽元宗,同时下诏,准许高丽“完复旧疆,安尔田畴,保尔室家”。此后为进一步笼络高丽王室,忽必烈决定以联姻关系保一方平安,并将女儿——齐国大长公主嫁给王植之子、高丽王世子王甚(后更名为王賰),以实现他“东方既定,则将回戈于钱塘(指南宋首都杭州)”的战略。至元十一年(1274)王植死,王賰继位,是为忠烈王。他的儿子王謜(后更名为王璋)立为世子后,在十六岁时来到中国元京城大都。忽必烈对这位自己的外孙十分宠爱,又将自己的曾孙女——晋王甘麻刺之女宝塔实怜公主(后封为蓟国大长公主)嫁与璋为妻,并长期生活在中国。元成宗大德二年(1298),高丽忠烈王传位给王璋,是为忠宣王。是年九月,王璋归国继位。

用户评价

这本书给我最大的启发,在于它打破了我对书法“美”的单一认知。以前我可能只关注那些笔画流畅、结构优美的作品,但读完这本书,我才发现,书法的美是多层次的,是动态的,是与时代、与作者思想紧密相关的。比如在讲到元代书法时,我看到了帖学和碑学的交融,赵孟頫的温润秀雅,继承晋唐遗韵,同时又融入了宋人的书卷气,为后世树立了典范。而另一位代表人物,比如八思巴文,虽然不是我们现在意义上的书法,但它也代表了那个时代文字与艺术的结合,以及民族文化的融合。这本书让我意识到,不能用简单的“好坏”去评判书法,而是要理解它所处的历史语境,理解作者的心境,理解它所承载的文化信息。

评分我一直认为,宋代的书法是中国书法史上一个非常独特的时期。在这本书的宋辽金卷中,我更是深有体会。与唐代以法度为重不同,宋代书法家们更加追求“尚意”,强调个性、情感的表达,甚至有些“不合古法”的探索。苏轼的奔放,黄庭坚的奇崛,米芾的跌宕,他们的作品,不再是单纯的文字,而是充满了个人生命的张力,一种“我手写我心”的极致追求。读到这里,我才真正理解了“书卷气”这个词的内涵。这本书没有把宋代书法家们塑造成高高在上的神,而是展现了他们作为文人的情怀,他们的生活,他们的思想,他们的困惑,这一切都融入到了他们的笔墨之中,使得他们的作品充满了鲜活的生命力,也引发了我对自己创作思考的深度。

评分这本书,说实话,我断断续续看了挺长时间了,与其说是“看”,不如说是“啃”。因为这七卷中国书法史,内容实在太厚重了,太庞杂了,简直是一部浩瀚的文化长河。我作为一个纯粹的书法爱好者,一开始只是想了解一下各个朝代书法的大致脉络,却没想到一头扎进了这片知识的海洋。从最古老的甲骨文、金文,到秦汉的隶书、篆书,再到魏晋的行书、草书,一直到隋唐的楷书、草书高峰,然后是宋代的尚意,元明清的传承与演变,每一卷都像一本独立的百科全书,里面涉及到的书法家、碑帖、流派、理论,以及当时的历史背景、社会风貌,简直是面面俱到。我记得刚翻到先秦秦代那卷的时候,就被那些古朴稚拙的文字所吸引,虽然不像后来的行云流水,却有一种原始的力量感,那种在龟甲、青铜器上刻画的痕迹,仿佛穿越了时空,与先人对话。而两汉的隶书,更是从朴拙走向成熟,章法的变化、笔画的飞扬,简直是文字的“起舞”,尤其是在简牍和石碑上,那种庄重肃穆的美感,让我沉醉不已。

评分“隋唐五代”卷,我最直观的感受就是“气象万千”。这本书详细地介绍了唐代楷书的集大成,颜真卿的雄浑、柳公权的劲健、欧阳询的严谨、褚遂良的秀逸,他们将汉魏以来的书法,发展到了一个前所未有的高度。我看到了盛唐时期那种自信、开放、雍容的气度,都体现在了他们的书法作品之中。同时,草书在张旭、怀素等人的手中,更是达到了极致的自由和奔放,仿佛是情感的喷薄而出。这本书让我认识到,书法不仅仅是一种艺术,更是一种文化符号,它承载着一个时代的精神风貌。我甚至觉得,读完这一卷,就像经历了一场盛大的视觉盛宴,感受到了中华民族的文化自信和艺术辉煌。

评分清代的书法,可以说是中国书法史的一个重要转折点。在这本书的清代卷中,我看到了碑学的兴盛,以及帖学与碑学之间的激烈碰撞和融合。康熙、乾隆年间的帖学大师们,如刘墉、王文治,他们的作品依然保持着晋唐以来帖学的风韵,精美绝伦。然而,随着金石学的发展,大量的汉魏碑刻被发掘出来,以邓石如、杨沂孙、赵之谦、吴昌硕为代表的书法家们,开始转向碑版,他们的书法风格雄浑、朴拙,充满了金石气,对后世产生了深远的影响。这本书让我看到了,书法的发展并非一条直线,而是在不断地继承和创新中螺旋式前进。它让我反思,什么才是真正的“传统”?是墨守成规,还是在理解传统的基础上,做出符合时代精神的创新?

评分随着阅读的深入,我发现这本书绝不仅仅是简单地罗列历代书法家的作品和风格,它更像是一部宏大的文化史的缩影。比如在讲到魏晋南北朝的时候,我才真正理解了“书为心画”的含义。那个时代的文人,经历了战乱,心境复杂,他们的书法作品中,透露出的是一种超脱、一种玄远,一种对生命个体价值的思考。王羲之的《兰亭集序》,我以前只是觉得好看,现在才明白,那不仅仅是书法技巧的巅峰,更是他人生际遇、情感抒发的真实写照。这本书给我最大的感受就是,书法与哲学、与文学、与政治、与宗教,都是紧密相连的,它不是孤立存在的艺术形式。比如隋唐五代那卷,我看到了楷书的集大成,颜真卿的雄浑,柳公权的严谨,欧阳询的法度,他们不仅仅是在写字,更是在塑造一种时代的精神风貌。那种工整、大气、规范的楷书,与大唐盛世的自信与开放,简直是相得益彰。

评分在阅读“两汉”卷时,我被隶书的魅力深深吸引。这种从篆书演变而来的字体,打破了秦代小篆的严谨,在结构上更加自由,在笔画上更加飞扬,特别是“蚕头燕尾”的波磔,赋予了文字一种灵动的美感。从简牍、帛书到石碑,隶书在不同的载体上呈现出不同的风貌。我看到了《曹全碑》的秀丽,《乙瑛碑》的古朴,《礼器碑》的典雅,每一种风格都代表了那个时代特定的审美情趣。更重要的是,这本书让我理解了隶书在汉代社会中的地位,它不仅仅是一种书写字体,更是承载着汉代政治、经济、文化信息的重要媒介。我甚至开始尝试临摹一些隶书字帖,感受那种横平竖直中蕴含的张力。

评分“魏晋南北朝”卷,在我看来,是中国书法史上一个极其重要的转折点。这本书让我深刻地理解了“书为心画”的真正含义。在那个动荡不安的时代,文人墨客们将内心的情感、哲学思考,都融入到了他们的书法之中。王羲之的《兰亭序》,不仅仅是书法技艺的巅峰,更是他对生命、对时间的深刻感悟。这本书让我看到了,书法不再是单纯的技巧展示,而是个体生命价值的表达。那种飘逸、灵动、充满个性的行书和草书,成为那个时代文人的精神写照。通过这本书,我才明白,为什么魏晋书法会成为后世学习的典范,因为它所蕴含的那种超脱、那种空灵、那种对生命本身的尊重,是永恒的艺术价值。

评分当我翻到明代那卷的时候,我被书中所描绘的明代书坛的活跃景象所吸引。这本书详细地介绍了明代书法家们在继承前代传统的基础上,如何进行新的探索和创新。比如“吴门书派”的崛起,他们以帖学为基础,追求秀丽、妍媚的书风,与当时文人画的流行趋势相呼应。而“公安派”等一些文学流派的兴起,也对书法产生了影响,更加强调个性解放和情感的自然流露。书中对不同书家风格的细致梳理,如祝允明的狂放,文徵明的温雅,徐渭的恣肆,都让我对明代书法的多样性有了更深的认识。更重要的是,这本书不仅仅停留在作品的欣赏层面,它还深入探讨了明代书法理论的发展,以及当时文人阶层对书法的重视程度,让我看到了一个更加立体的明代书坛。

评分我必须承认,在读这本书之前,我对于“先秦秦代”那卷的书法,了解非常有限,更多的是一些碎片化的认知。但是,这本书用详实的史料和精美的图片,为我构建了一个清晰的脉络。从甲骨文的卜辞,到金文的铭刻,再到篆书的规范化,我看到了文字从象形到符号化的演变过程,也看到了早期书法家们如何在有限的工具和材料下,创造出如此有力量的文字。那些在青铜器上铸刻的文字,虽然不如后来的毛笔字那般细腻,却有一种粗犷、古朴的美感,仿佛蕴含着中华民族最原始的生命力。这本书让我认识到,每一个朝代的书法,都与当时的政治、经济、文化、技术紧密相连,它们是时代精神的载体。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有