具体描述

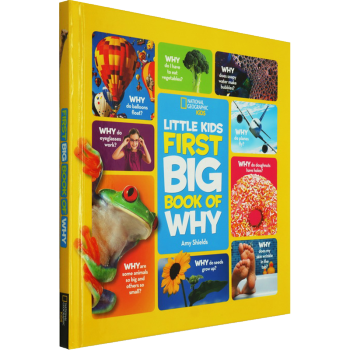

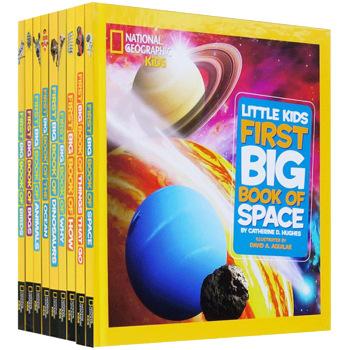

媒体推荐:“Highly photographic and playful, this big book is an adventure in exploration and will make long car rides seem like a quick trip around the corner!” –Woman of Many Roles blog 内容介绍:Linking to a popular feature in the super successful National Geographic Little Kids magazine, this book brings the browsable fun of the bestselling National Geographic Kids Almanac, to a new audience: preschoolers! Using an interactive question-and-answer format and content grounded in a child's immediate world, the Big Book of Why delivers lively information, hands-on games, simple recipes, crafts, and more. What makes a car go? How does mushy dough become a crispy cookie? What does the doctor see in my throat? An essential parent reference, The Big Book of Why invites children to ask big questions, think big thoughts, and get answers that are accurate, engaging, level-appropriate, and based on sound educational findings. It helps prepare preschoolers for school in an interactive way—the very best way to foster learning at this age, according to research. Highly photographic and playful, this big book is an adventure in exploration. 封面图:

内页图

用户评价

天哪,这本书简直就是知识的宝库!我原本以为“国家地理”出品的少儿科普书无非就是图文并茂,讲讲那些人尽皆知的冷知识,没想到它能把一个看似枯燥的“为什么”问题,掰开了揉碎了,用最生动有趣的方式呈现在我们眼前。这本书的编排太巧妙了,它不像那种教科书一样,上来就给你一堆定义和理论。相反,它更像是和你一起探索世界的好奇宝宝。比如,当你想知道“为什么天空是蓝色的”时,它不会直接给你瑞利散射的公式,而是通过一系列的视觉引导,让你自己“看”到阳光是如何穿过大气层的,然后水到渠成地理解了背后的科学原理。我特别喜欢它那种鼓励提问的氛围,书里的每一页都在不断地抛出新的疑问,然后紧接着就给出了让人拍案叫绝的解答。我这个成年人都看得津津有味,更别提我那几个小侄子侄女了,他们拿到这本书后,简直像发现了新大陆一样,手里捧着爱不释手,甚至连晚上睡觉前都要翻上几页。这本书的印刷质量也是顶呱呱的,色彩饱和度极高,那些关于动物、地理、太空的插图,逼真到让人仿佛身临其境。它不仅仅是知识的传递,更是一种激发孩子探索欲的绝佳工具。

评分作为家长,我最看重的就是科普读物的权威性和广度,而这本《Why》系列,毋庸置疑地交出了一份令人信服的答卷。它涉及的领域之广,涵盖了从我们脚下的地壳运动到浩瀚的宇宙星辰,从微小的细胞结构到宏伟的生态系统。更难得的是,它在确保信息准确性的同时,还能保持极强的趣味性。我特地去核对了书中关于某些地理现象的描述,发现其数据的更新和观点的引用都非常严谨,体现了美国国家地理一贯的专业水准。这本书的排版设计也值得称赞,它不是那种把文字塞得满满当当的布局,而是留足了呼吸的空间,大量的留白和精心挑选的配图,让阅读体验变得非常舒适。每次翻开它,都能感受到那种严谨背后蕴藏的热情。它更像是一份精美的、值得收藏的参考书,而不是快消的读物。它不仅能满足孩子“十万个为什么”,更能引导他们思考“如何去找到下一个为什么的答案”。

评分这本书的语言风格简直是为好奇心爆棚的小小探险家量身定做的。它完全避开了那种刻板、说教式的陈述方式,转而采用了一种对话式的叙述口吻,仿佛书里的作者是一位非常睿智但又超级幽默的导游,带着我们深入未知的领域。我记得有一部分讲到深海生物,那些奇形怪状的家伙,我以为作者会用很学术的词汇来描述,结果人家直接用了一种非常接地气、甚至带点俏皮的描述,一下子就把那些生物的特点给勾勒出来了,让人印象深刻。这种表达方式极大地降低了科普的门槛,让即便是刚识字的小朋友也能轻松理解那些看似复杂的自然现象。而且,这本书在解释因果关系时,逻辑链条衔接得非常流畅自然,从一个简单的现象开始,层层递进,最终引出一个宏大的结论。这种“由小见大”的叙事结构,让知识点不再是孤立的,而是互相联系,形成了一个完整的认知网络。我感觉,这本书真正做到了寓教于乐的最高境界,它不是在“教”你知识,而是在“引导”你爱上学习和思考。

评分这本书的视觉冲击力简直是无与伦比的!如果说文字是骨架,那么这本书的图片和图表就是血肉。我从未见过一本少儿科普书能将摄影和插画结合得如此完美。那些大幅的跨页照片,色彩的层次感、细节的清晰度,都让人忍不住想要触摸屏幕(尽管是纸质书)。特别是关于地球的奇观那一章,无论是火山爆发的瞬间捕捉,还是热带雨林的俯瞰图,都带着一种史诗般的美感。再说说那些信息图表,它们不是简单的流程图,而是艺术品级别的设计。复杂的科学过程被简化成了色彩鲜明、逻辑清晰的视觉故事。我发现,我的孩子很多时候是通过看图来理解文字难以描述的概念的,比如地质板块的漂移,文字描述可能有些抽象,但配上的动态模拟图,立刻就清晰起来了。这本书真正地向我们展示了,优秀的科普读物,其本身就应该是一种艺术体验。

评分这本书的独特之处在于,它成功地建立起了一种平等的知识交流的桥梁。它从不居高临下地教育读者,而是始终保持着一种“我们一起发现”的态度。我注意到,书中经常会穿插一些“小小实验”或者“你可以观察到”的小提示。这些互动性的设计,非常有效地将书本知识与现实生活连接起来。比如,讲到光影折射时,它会建议你在阳光下用一杯水做个小实验。这种实践精神,是我认为这本书最宝贵的价值之一。它教会的不仅仅是“是什么”,更是“如何去验证”。对于我家那位总是问个不停的小家伙来说,这本书就像是一位全能的家庭教师,随时待命,而且永远不会感到厌烦。读完这本书,我感觉我们家的谈话内容都升级了,不再只是日常琐事,而是充满了对自然奥秘的惊叹和探讨。它真正点燃了孩子对世界更深层次的好奇心,这份收获是任何课外辅导班都比不上的。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![英文原版Yummy Yucky 美味的,难吃的 培养宝宝行为习惯 纸板书[2~5岁] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/12094944817/58f96e50Nf48d253c.jpg)

![英文原版 Fly Guy Reader Collection苍蝇小子5本套装[7-12岁] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/12143287941/58fdbf62N9cc83c94.jpg)