具体描述

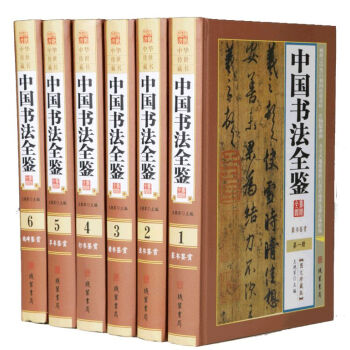

1卷,共收录先秦至唐19位帝王的书法,其中包括:汉章帝刘坦《辰宿帖》、晋武帝司马炎《省启帖》、西晋宣帝司马赘《阿史帖》、东晋元帝司马春《安军帖》《中秋帖》等。

第二卷,收录历代名臣的书法,其中包括:汉张芝《冠军帖》、后汉崔媛《贤女帖》、吴青州刺史皇象《文武帖》、晋承相张华《得书帖》等。

第三卷,收录历代名臣的书法,其中包括:晋王凝之《八月帖》、晋车骑将军庾翼《故吏帖》、晋征西司马素靖《七月帖》、晋侍中杜预《十一月帖》等。其中王凝之、王涣之、王徽之、王操之为『书圣』王羲之之子,均为朝廷命官。他们在书法领域都有很高的造诣。

第四卷,收录历代名臣的书法,其中包括:梁尚书王筠《至节帖》、梁特进沈约《今年帖》、梁交州刺史阮研《道增帖》梁征南将军萧确《孝经帖》等。《淳化阁帖(4):历代名臣法帖》收录了大量唐代名家的作品,其中以欧、虞、褚、薛初唐四家以及柳公权的作品对后世的影响大。

第五卷,收录苍颉至唐张旭等十五人,又无名氏法帖六通,共计二十三帖,其中包括:苍领《戊己帖》、夏禹《出令帖》、鲁司寇孔丘《延陵帖》、史箱《纸州帖》等。

第六卷,收录了王羲之《又不能帖》、《疾不退帖》、《儿女帖》、《彼土帖》、《谯周帖》、《夫人帖》、《蔡家帖》等作品,供读者欣赏、临摹。

第七卷,收录了王羲之《秋月帖》、《桓公帖》、《谢光禄帖》、《离不帖》、《清晏帖》、《朱处仁帖》、《吾服食帖》、《爱为帖》、《盐井帖》、《七十帖》等作品。供读者欣赏、临摹。

第八卷,收录了王羲之《雨快帖》、《长史帖》、《得凉帖》、《此郡帖》、《黄甘帖》、《尊夫人帖》、《日五期帖》四行、《先生帖》等作品。供读者欣赏、临摹。

第九卷,收录了王献之《相过帖》、《诸舍帖)》、《永嘉帖》、《鹅还帖》、《诸女帖》、《余杭帖》、《节过帖》、《愿余帖》、《夏节帖》、《思恋无往帖》等作品。第十卷,收录了王献之《知铁石帖》、《玄度何来帖》、《铁石帖》等作品。供读者欣赏、临摹。

第十卷,收录了王献之《知铁石帖》、《玄度何来帖》、《铁石帖》等作品。

内容提要

《淳化阁帖》是中国早的一部汇集各家书法墨迹的法帖。所谓法帖,就是将古代书法家的墨迹经双钩描摹后,刻在石板或木板上,再拓印装订成帖。《淳化阁帖》共10卷

《淳化阁帖》全名《穴淳化秘阁法帖》,亦称《宫帖》,简称《阁帖》,为丛刊帖始祖,于北宋淳化年间刻于“秘阁”,是中国的一部汇集各家书法墨迹的法帖。元 赵孟頫《松雪斋文集·阁帖跋》曰:“宋太宗..淳化中,诏翰林侍书王著,以所购书,由三代至唐,厘为十卷,摹刻秘阁。赐宗室、大臣人一本,遇大臣进二府辄 墨本赐焉。后乃止不赐,故世尤贵之。”宋代记录此帖为木版刻,初拓用“澄心堂纸”、“李廷珪墨”,但未见此种拓本流传。该帖由于王著识鉴不精,致使法帖真 伪杂糅,错乱失序。然因其“镌集尤为美富”,摹勒逼真,使得自秦汉至隋唐一千多年的先人书法四百二十篇赖以流传。用元代赵孟頫的话来说,“书法之不丧,此帖之泽也”。可以说,自它之后的历代书帖刻本,都是在其基础上增删而成、流传至今的。因而《淳化阁帖》有“法帖之祖”之誉,对后世影响深远。

用户评价

说实话,我更偏爱宋代以后,尤其是明清时期那些具有强烈个人情感表达的书法家,比如徐渭、董其昌,他们那种打破规范、追求意趣的风格对我有着致命的吸引力。我原本希望这本书的“全集套装”中,能包含一些对这些“意态书风”的代表作的深入讲解,特别是对那些打破传统法度的“怪笔”是如何形成其内在逻辑和美感的分析。我一直在寻找关于“尚意”一脉在不同历史阶段如何被继承和扭曲的详细论述。但很明显,这套书的重点非常明确地指向了魏晋和唐代楷书、行书的典范,对于后世的解放和创新,涉及的篇幅相对较少。它像是一座巍峨的基石,扎实、庄重,但对于我这个热衷于探索“后现代书法”可能性的读者来说,它提供的“范本”多于“启示”。我希望看到的是对那些“不守规矩”的大家们如何被历史重新定位的辩论,而不是单纯对“规矩”的罗列。

评分这本书的排版和选材无疑是顶级的,对于任何一位致力于书法临摹和理论研究的爱好者来说,它都是一个值得长期珍藏的样本库。我原本的阅读目标是希望能找到一些关于篆刻印泥制作的详细工艺流程,以及不同时期名家篆刻刀法细微差异的对比分析。尤其关注那种不同石料对手感和线条表现力的影响,以及如何根据不同的字体风格调整篆刻的布局和边款的题写方式。遗憾的是,这本书的重心完全放在了毛笔书法的历史梳理和碑帖的呈现上,虽然对书法家的生平略有提及,但对于“刻”这一门艺术的探讨几乎是零。我希望看到的是关于“金石入印”的理论基础,以及如何从碑帖中提炼出适合入印的文字造型特点。如果能在附录中加入一些关于印泥化学成分的分析,或者提供一些高质量的印泥配方示例,那就完美了。现在看来,我还需要另外寻找专门的篆刻工具书来弥补这方面的知识空白,这套书在“刻”的维度上,提供的支持确实有限。

评分我购买这本书的初衷是想找一套高清晰度的、能够方便我进行电子化扫描和二次编辑的碑帖资料。我需要那些高质量的、无杂点、背景干净的字帖影像,以便于我使用图像处理软件来分析笔画的起收和提按力度曲线。我对于书本的阅读体验要求相对较低,更看重的是其作为“数据源”的质量。我关注的是图像的分辨率、拓片的选择是否涵盖了不同时代的最佳版本,以及装订方式是否方便我将单册进行平铺展开。从这个技术角度来看,这套书的影印质量无疑是顶级的,纸张的光滑度也保证了扫描效果的纯净。然而,我发现书中对于不同拓本之间的细微差异,例如“宋拓本”与“明拓本”在墨色和断笔处理上的区别,仅仅是图示性的展示,缺乏详细的技术性描述。我更希望能有一篇附录,专门讲解如何鉴别拓片版本,以及不同修复技术对原貌的影响。它是一套极好的“观看”材料,但对于我这种希望“解构”和“重构”字帖数据的读者来说,还缺少一层更深层次的技术说明文档。

评分我是一名美术史专业的学生,最近的研究课题集中在“中国古代文人画中笔墨语言与书法风格的相互渗透”这一交叉领域。我非常期待这本书中能有一些跨界论述,比如如何通过分析王羲之行书的用笔节奏来理解同时期山水画中皴法的演变,或者探讨颜真卿楷书中那种浑厚的力量感是如何影响后世文人对“拙”与“朴”的审美取向。我希望看到的是一种更具人文和艺术史交叉视角的解读。然而,这套书的内容,虽然详实,但更多地停留在对碑帖本身的书法技法层面进行还原和展示。它更像是一部极其权威的“技法教科书”,而不是一部充满思辨色彩的“艺术史论著”。我欣赏它对每一个字的点画结构、结体比例的精到分析,但缺乏对这种书写行为背后的文化心理、社会背景以及与其他艺术形式关联性的深入挖掘。如果能加入一些关于不同时期“书画同源”的理论探讨,那对我的论文会是极大的启发。

评分这本书的装帧实在太精美了,拿到手的时候那种沉甸甸的质感和细腻的纸张触感,让人爱不释手。我本来是想找一些关于现代书法流派发展脉络的资料,特别是近几十年一些先锋派书家的探索历程,希望能从中汲取一些新的灵感。然而,这套书的内容似乎更专注于经典的传承和对古人笔法的深入剖析。它对不同朝代碑刻的拓片进行了极其细致的影印和考据,每一个细节的处理都体现了出版者的专业和敬畏之心。如果能多一些关于当代书法理论和实践的讨论,或者加入一些对不同地区、不同学校教学方法的比较分析,对我目前的研究方向可能会更有直接的帮助。我对那种探讨书法艺术如何在当代语境下实现自我革新的文章特别感兴趣,比如如何在新媒体环境下保持传统书法的生命力,或者探讨书法与装置艺术、行为艺术的结合点。总的来说,这是一套极其优秀的传统技法宝典,但对我来说,在拓宽视野和寻找创新路径方面,还欠缺那么一点点“面向未来”的视角。我对那些探讨如何打破陈规、建立个人书风的文章抱有更大的期待。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有