具体描述

用户评价

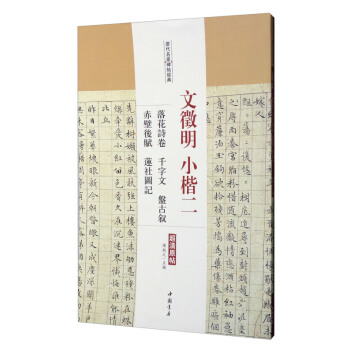

从目录的结构来看,这本书似乎采用了多篇独立文本的汇编形式,这对我这种喜欢“碎片化”阅读的读者来说,提供了极大的灵活性。我喜欢这种不强求一口气读完的阅读体验,可以每次只专注于其中一篇文章的精髓,细细咀嚼其间的韵味。更值得一提的是,这本书的装订方式显得异常坚固,无论是骑马钉还是线装,都给人一种“经久耐用”的信心,这对于经常翻阅和比对的学术研究者来说,是至关重要的。那种翻页时纸张与指尖轻微的摩擦声,也构成了一种独特的阅读背景音,比电子设备上的点击声要温暖得多,让人感到踏实和沉静。

评分这本书的装帧边缘处理得非常平滑,没有任何割手的感觉,这说明在裁切和包边工艺上是下足了功夫的,体现了出版社对于书籍制作的严谨态度,绝非粗制滥造之作。触摸书脊时,能感受到一种恰到好处的韧性,它既不会软塌塌地失去支撑感,也不会硬邦邦地难以打开,这种平衡感在轻型书籍中是难能可贵的。此外,从侧面看,书页的厚度也是均匀一致的,没有出现明显的“头重脚轻”或“前松后紧”的现象,这保证了整本书从头到尾都能保持理想的阅读姿态,让人在捧读时心生愉悦。

评分书的开本拿在手中非常适宜,单手即可轻松翻阅,这对于需要经常携带书籍或在不甚宽敞的空间内阅读的人来说,无疑是一个贴心的设计。内页的用纸似乎经过了特别处理,那种略带米黄色的色调,不仅减轻了长时间阅读对眼睛的疲劳,更与传统书画的质感达到了完美的统一。我注意到,页码的排布非常巧妙,它没有采用那种生硬的阿拉伯数字,而是用了一种更具人文气息的标注方式,这种细微之处见真章的设计哲学,着实令人称道。整体来看,这本书的版式设计是内敛而克制的,它懂得“留白”的艺术,让文字和图像有足够的呼吸空间,而不是将页面塞得满满当当,这种对阅读舒适度的考量,足以体现出版方的专业素养和对读者的尊重。

评分这本册页装帧的书籍,初拿到手,那股陈旧纸张特有的、混合着淡淡油墨香的味道便扑鼻而来,让人不禁联想到许多年前那些在古旧书斋里翻阅珍本的情景。装帧的工艺透露着一种老派的匠心,边缘的磨损痕迹仿佛在诉说着它曾经经历过的岁月沉淀。我尤其欣赏它对于细节的处理,比如扉页上那几行小小的、用宋体印刷的出版社信息,古朴而不失典雅。虽然我还没来得及细品里面的具体内容,但仅凭这种实体感受,就足以让人对这本书的整体格调产生一种近乎虔诚的敬意。它不像现代装帧那样追求光鲜亮丽,反而更注重内在的质感和历史的厚重感,让人觉得捧在手里的是一件值得珍藏的文物,而不是快消品。这种朴实无华的风格,恰恰是吸引我深入阅读的强大引力。

评分这本书的重量和密度给人一种“内容充实”的直观感受,它不是那种徒有虚名的“大部头”,而是拿在手里能明显感受到纸张的质感和内容的沉淀。我留意到,它在保护封面的设计上也是下了心思的,似乎采取了某种哑光覆膜技术,既能防潮防污,又不会产生刺眼的反射光,使得书籍在各种光照条件下都能保持优雅的视觉效果。这种注重实用性与美学相统一的考量,显示了出版方对书籍“物性”价值的深刻理解,它不仅仅是知识的载体,更是一件可以长期陪伴的艺术品。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有