具体描述

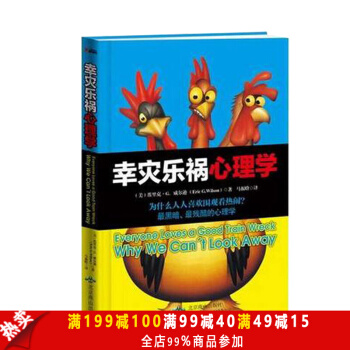

书名:幸灾乐祸心理学(z真实的重口味心理学;揭示人性的弱点中z残酷、z黑暗的秘密;世界如此险恶,读懂人心、理解生活、永不止步向前走)

作者:(美)威尔逊 著,马振晗 译

出版社:北京燕山出版社

定价:29.80

出版时间:2013-3-1

印刷时间:2013-3-1

印次:1

纸张:胶版纸

页数:217

ISBN:9787540226350

开本:16开

包装:平装

字数:200000

编辑推荐:

◎当看到高速公路上惨烈的车祸,人们总是忍不住想多看几眼;当看到他人置于危险中时,人们总是好奇地凑上前去看个究竟。当和你争夺玩具的弟弟遭到父母的训斥时,你是不是心里暗自高兴?当你的同事遭到上司的批评时,你是不是在心里发笑? 为什么人们喜欢看恐怖、侦探之类的电影及小说? ——这是什么心理? ◎本书以记录事实、讲故事的形式分析人物心理,告诉我们:人类内心z黑暗、z残酷的心理。 ◎本书是重口味心理学z真实的写照; ◎读懂人心,看清人心,认识真实的人。

第一章人类的灾难,令我“为之倾倒”

看还是不看,这是个问题

只要受害者不是我

与死亡有关的感觉

病态的好奇心

自制的垃圾恐怖片

迷上堕落与毁灭

病态,也是一种本能

祖母的葬礼

渴望经历他人的苦难

“黑色剧情”的是是非非

在凶险的环境中探索

第二章“观赏”灾难,是一种自我净化?

激动人心的大劫案

无意识的阴影

第一章人类的灾难,令我“为之倾倒”

看还是不看,这是个问题

只要受害者不是我

与死亡有关的感觉

病态的好奇心

自制的垃圾恐怖片

迷上堕落与毁灭

病态,也是一种本能

祖母的葬礼

渴望经历他人的苦难

“黑色剧情”的是是非非

在凶险的环境中探索

第二章“观赏”灾难,是一种自我净化?

激动人心的大劫案

无意识的阴影

灾难的另一面

“净化理论”的挑战

我对恐怖电影的迷恋

吃掉孩子的神灵

恐怖中的壮观

第三章 z残忍的凶手,竟是“偶像明星”

那些恶棍中的**

关于杀人狂魔的悖论

作为替罪羊的圣徒

天价的“凶手纪念品”

与凶手“亲密接触”

难道,我错了?

当我们看到他人的不幸

正直面具下的消极侵犯

从“糗事展览”说起

一种自我释放

迷恋真实的恐怖

第四章 触摸死亡,也会上瘾

探索生死之谜

残酷背后的心理缓冲

终生难忘的绞刑

性冲动与死亡迷恋

微妙的距离感

卑劣的搏击秀

从受虐到虐杀

发自内心的破坏欲

死亡的狂喜

讣告收藏者

在墓地中迷失自我

黑暗旅游

“消费”他人的不幸

第五章“病态”,蕴含着无穷的力量/

病态之光,比太阳还亮/

谈谈我的躁郁症

生命的低点,预示着顶点

教条与病态,一体两面/

如此剧情,你怎么看?

从嘲笑到被打动

异常强烈的持久兴趣

快来看啊!

致谢

为什么人们喜欢围观看热闹? 当看到高速公路上惨烈的车祸,人们总是忍不住想要多看几眼:当然到他人处于危险中时,人们总是好奇地凑上去看个究竟。儿时,当和你争夺玩具的弟弟遭到父母的训斥时,你是不是心里暗自高兴?当你的同事遭到上司的批评时,你是不是在心里发笑?为什么人们喜欢看恐怖、侦探之类的电影和小说? 本书的作者埃里克·G.威尔逊广泛引用生物学、社会学、心理学、人类学、哲学、神学和艺术等领域的研究成果,告诉我们这是为什么——因为人性有黑暗面。而这一面,我们又必须面对。威尔逊深信,“压抑人性黑暗面等已失去对生命的感受……走近它反倒揭露我们z丰沛的人性”。作者揭露出人性堕落和高尚其实只有一线之隔,书中也对人性的黑暗与善良,提供了强而有力且饶有兴味的辩护。

埃里克·G.威尔逊,美国北卡罗来纳州温斯顿-塞勒姆市维克森林大学英美文学教授。他以前的作品包括《反对快乐:忧郁礼赞》、《来世的神恩:忧郁和优雅回忆录》以及五本从文学和心理学的中间角度探讨恋爱婚姻的书。

用户评价

这本《幸灾乐祸心理学》真是一场思想的盛宴!埃里克·G.威尔逊教授简直像一位博学的向导,带领我们穿越了人类情感的幽深密林。我从未想过,那个在别人遭遇不幸时,内心悄悄泛起的、带着一丝难以启齿的快感,竟然有着如此深刻而复杂的根源。书中对于“幸灾乐祸”的定义,就如同剥洋葱一般,一层层地揭示了它的多重面向。它不仅仅是简单的“看热闹”,更是与社会比较、嫉妒、群体认同、甚至是一种原始生存本能紧密相连的。我尤其被书中关于“社会比较理论”的阐述所吸引,它解释了为何我们常常在看到比自己境遇更差的人时,会感到一丝庆幸。这并非全然是道德上的败坏,而是人类在进化过程中,为了在竞争激烈的环境中生存下来而发展出的一种策略。同时,书中对“群体认同”的讨论也让我茅塞顿开,当“我们”的群体中的某位成员(甚至是曾经我们不那么喜欢的)受到“他们”的伤害时,我们内心的快感可能来自于对“敌人”的胜利感,或是对群体内部秩序被打破的“纠正”。威尔逊教授的笔触细腻而富有洞察力,他巧妙地将生物学、社会学、心理学、人类学、哲学、神学和艺术等多个学科的知识融会贯通,为我们构建了一个关于幸灾乐祸的宏大叙事。他没有简单地批判这种情感,而是试图理解它,解释它,甚至从中挖掘出人类复杂情感的真相。读这本书,就像是在进行一场深刻的自我反思,你会忍不住去审视自己的内心,那些曾经被压抑、被忽视的角落,都被这束智慧的光芒照亮。这本书的价值,不仅仅在于它提供了答案,更在于它提出问题,引发思考,让我们对人类自身有了更深层次的认识。

评分这本《幸灾乐祸心理学》简直就是一本为我量身定做的读物!埃里克·G.威尔逊教授的笔触,仿佛是一位经验丰富的心理治疗师,却又带着一位人类学家的严谨和一位艺术家的浪漫。他将我们内心深处那些不愿承认、甚至试图掩饰的“小快乐”,用一种极其坦诚而富有洞察力的方式呈现在我们面前。书中对“社会比较理论”的细致剖析,让我豁然开朗。作者指出,在很大程度上,我们对他人的不幸感到一丝幸灾乐祸,是因为这种不幸能够提升我们在社会比较中的相对地位。看到别人跌倒,自己便感觉站得更稳。这种心理机制,其实在很大程度上是一种生存策略,帮助我们在竞争激烈的社会环境中,维持自我价值感和心理韧性。同时,书中对“认知偏差”的讨论也让我印象深刻,比如“基本归因错误”,当我们看到别人犯错时,我们倾向于将其归咎于其内在品质,而当我们自己犯错时,则会更多地寻找外在因素。这种不对称的认知,恰恰是我们幸灾乐祸心理的重要推手。威尔逊教授的论证,并非枯燥的说教,他巧妙地引用了大量生动的例子,从历史事件到日常生活,再到文学艺术作品,都为他的观点提供了有力的支撑。这本书让我重新审视了自己,也更加理解了身边的人。

评分我必须承认,《幸灾乐祸心理学》这本书带给我的震撼,远超我的想象。埃里克·G.威尔逊的叙事方式,与其说是在写一本学术专著,不如说是在编织一张宏大而精密的知识网络。他从最微小的生物学机制讲起,比如大脑中奖赏回路的激活,到社会学层面群体之间的竞争与排斥,再到心理学中自我概念的维持与提升,最后触及哲学和神学中关于善恶、惩罚与救赎的永恒讨论。书中关于“相对剥夺感”的阐述,尤其让我印象深刻。作者描绘了这样一个场景:当一个人看到别人遭受不幸,但自己并未受到直接影响,反而可能在相对比较中感到自己“过得还不错”,这种“如释重负”的感觉,其实就是一种幸灾乐祸的原始表现。这种心理机制,在很大程度上是为了维护个体的心理平衡和社会地位。威尔逊教授还特别引用了艺术作品中的例子,比如一些悲喜剧中的角色,他们的遭遇往往能引发观众复杂的情感反应,其中就包含着幸灾乐祸的成分。这说明,幸灾乐祸并非现代社会的产物,它深深根植于人类的文化和历史之中。作者的论证严谨而不失趣味,他穿梭于各个学科之间,却始终保持着清晰的逻辑线索。读完这本书,我感觉自己仿佛站在了一个高处,俯瞰着人类的情感光谱,那些曾经模糊不清的感受,如今都变得清晰而有条理。这本书不仅拓展了我的知识边界,更重要的是,它改变了我看待自己和他人的方式。它让我认识到,人类的情感,即便是那些我们常常感到羞愧的部分,也都有其存在的理由和意义。

评分埃里克·G.威尔逊的《幸灾乐祸心理学》是一部真正意义上的思想巨著。我被作者跨学科的广阔视野和深邃的洞察力深深折服。他不仅揭示了幸灾乐祸的心理机制,更深入探讨了这种情感在人类社会和文化中的普遍性与复杂性。书中对“群体内与群体外”行为的分析,是我最感兴趣的部分之一。作者指出,人类天生倾向于形成群体,并对群体成员表现出更高的忠诚度和同情心,而对群体外的个体则相对冷漠,甚至幸灾乐祸。这种倾向,可以追溯到人类进化的早期,是群体生存和竞争的必然结果。他将这种现象与生物学中的“亲缘选择”理论联系起来,解释了为何我们对他人的不幸会产生如此复杂的情感。同时,作者对哲学和神学思想的巧妙运用,为我们理解幸灾乐祸的道德维度提供了丰富的视角。他探讨了不同文化中关于“罪与罚”、“救赎与原罪”的观念,以及这些观念如何塑造我们对他人遭遇的反应。艺术作品的引用,也为理论增添了生动的色彩,那些描绘人性阴暗面的雕塑、绘画、戏剧,无不印证了幸灾乐祸作为一种普遍存在的人类情感。读完这本书,我感到自己对人类的本性有了更深的理解,也对社会的复杂性有了更清晰的认识。

评分这是一本我读过的最引人深思的书籍之一,《幸灾乐祸心理学》。埃里克·G.威尔逊教授以其惊人的博学和独特的视角,将一个我们常常回避、却又普遍存在的人类情感,剖析得淋漓尽致。书中,作者从人类最原始的生物学本能出发,探讨了“幸灾乐祸”是如何与我们的生存策略紧密相连的。他认为,在面对有限的资源和激烈的竞争时,看到对手的失败,对于个体而言,可能意味着生存机会的增加。这种冷酷的生存逻辑,在很大程度上塑造了我们情感的底层结构。同时,作者在心理学层面的论述也让我印象深刻。他详细阐述了“社会比较理论”和“认知失调”如何在我们观察他人不幸时发挥作用。当我们看到别人的境遇比我们差,或者他们的不幸能够“验证”我们之前的判断时,我们内心的“安慰感”便油然而生。威尔逊教授的写作风格,既严谨又不失趣味,他巧妙地将哲学、神学和艺术领域的思想融入其中,为我们提供了多维度的思考框架。他对艺术作品的引用,更是生动地展示了幸灾乐祸在人类文化表达中的普遍性。这本书让我对人性有了更深刻的理解,也让我更加坦然地面对自己内心的复杂情感。

评分《幸灾乐祸心理学》这本书,对我来说,是一次深刻的自我探索之旅。埃里克·G.威尔逊教授,以其深厚的学识和卓越的洞察力,将我们内心那些不那么光彩的情感,用一种极具吸引力的方式呈现出来。我尤其被书中关于“群体认同”与“幸灾乐祸”之间的联系所打动。作者指出,当“我们”群体中的成员,因为违反了群体规则而受到惩罚,或者当“敌对群体”的成员遭受不幸时,“我们”更容易产生一种“集体正义感”的快感。这种快感,强化了我们的群体归属感,也巩固了群体内部的凝聚力。同时,作者在社会学层面的分析也十分精辟。他探讨了社会中的“不平等”如何催生幸灾乐祸的情感,当个体感受到自身所处的劣势时,看到他人的不幸,反而能获得一种心理上的“补偿”。威尔逊教授的论证,并非简单的道德谴责,而是试图从生物学、社会学、心理学、人类学、哲学、神学和艺术等多个学科的视角,去理解这种情感的根源和意义。他对艺术的引用,更是为理论增添了生动形象的佐证。读完这本书,我感觉自己对人性有了更深的理解,也更加坦然地面对自己内心的复杂性。

评分埃里克·G.威尔逊的《幸灾乐祸心理学》是一部让我拍案叫绝的作品。作者的学识之渊博,让我叹为观止,他能够将生物学、社会学、心理学、人类学、哲学、神学和艺术等如此广泛的领域融会贯通,来探讨“幸灾乐祸”这样一个看似边缘的情感。我特别喜欢书中关于“社会比较”的阐述。作者认为,在很大程度上,我们对他人的不幸感到一丝快感,是因为这种不幸能够提升我们在社会比较中的相对优势。看到别人跌倒,自己便感觉站得更稳。这种心理机制,可以说是人类在进化过程中,为了维持自我价值感和生存竞争力而发展出的一种本能。同时,作者在心理学层面的分析也相当深刻,他深入探讨了“认知偏差”、“自我服务偏差”等心理现象,如何在我们观察他人不幸时发挥作用。威尔逊教授的写作风格,既有学术的严谨,又不失文学的感染力,他巧妙地运用了各种生动的例子,从历史事件到日常生活,再到文学艺术作品,都为他的论点提供了有力的支撑。读完这本书,我感觉自己对人性有了更深的理解,也对社会现象有了更清晰的认识。

评分这是一本让我耳目一新的作品。《幸灾乐祸心理学》的作者埃里克·G.威尔逊,以其非凡的学识和洞察力,将一个看似负面的人类情感,剖析得淋漓尽致。我从未如此深入地思考过,为何我们会对他人的不幸感到一丝暗自的窃喜。书中,作者从人类学角度出发,探讨了在原始社会中,个体为了生存而形成的竞争机制,以及这种竞争如何在集体内部和外部产生作用。当一个竞争对手,无论是个人还是群体,遭遇挫折,对于留在群体中的个体而言,可能意味着生存资源的重新分配,或是群体地位的巩固。这是一种冷酷的生存逻辑,但却是不可否认的现实。接着,心理学层面的分析更是精彩纷呈,作者详细阐述了“认知失调”和“自我服务偏差”如何在我们观察他人不幸时扮演角色。当别人的境遇与我们的期望相悖,或是他们的不幸能“证明”我们之前的判断是正确的,我们内心的愉悦感便应运而生。神学和哲学的引入,则为这场关于幸灾乐祸的探讨增添了厚重感。作者探讨了道德律令与人类本能之间的张力,以及不同宗教和哲学体系如何试图解释或约束这种情感。书中对艺术的引用,也相当有启发性,那些描绘人性阴暗面的画作、文学作品,无不揭示了幸灾乐祸在人类文化表达中的重要地位。这本书的阅读体验,就像在解开一个复杂的谜团,作者层层剥茧,引导读者一步步走向真相。它让我更加理解人性的复杂与矛盾,也对社会现象有了更深刻的洞察。

评分《幸灾乐祸心理学》这本书,让我对人类情感的理解进入了一个全新的境界。埃里克·G.威尔逊教授以其非凡的智慧,将看似微不足道的“幸灾乐祸”,升华为一门关于人性、社会和文化的深刻探讨。我尤其被书中对于“自我概念的维护”与“幸灾乐祸”之间联系的阐述所打动。作者指出,当我们看到别人犯错或遭遇不幸时,如果这种不幸能够“证明”我们自身的优越性,或者能够抵消我们内心的不安全感,我们就会感到一种微妙的愉悦。这是一种维护自我价值和心理平衡的本能反应。书中对社会学中“社会分层”与“幸灾乐祸”关系的讨论,也极具启发性。作者认为,在等级森严的社会结构中,处于社会底层的个体,往往更容易对他人的不幸感到幸灾乐祸,因为这能在一定程度上缓解他们自身所承受的压力和不公。威尔逊教授的论证,并非一味地批判,而是试图理解这种情感的根源和功能。他巧妙地将生物学、心理学、人类学、哲学、神学和艺术等多个学科的知识融会贯通,构建了一个宏大而精密的理论体系。读完这本书,我感觉自己仿佛经历了一场精神的洗礼,那些曾经模糊不清的情感,如今都变得清晰而有条理。

评分《幸灾乐祸心理学》这本书,与其说是一本关于情感的学术研究,不如说是一次对人类本性的深刻追问。埃里克·G.威尔逊教授,以其渊博的学识,将生物学、社会学、心理学、人类学、哲学、神学和艺术等多个学科的知识巧妙地编织在一起,为我们呈现了一幅关于“幸灾乐祸”的全景图。我尤其被书中对于“社会认同”与“群体边界”的论述所打动。作者指出,当“我们”群体中的一员,因为违反了群体规范而受到惩罚,或者当“敌对群体”的成员遭遇不幸时,“我们”内部更容易产生一种“正义得到伸张”的快感。这种快感,很大程度上源于对群体忠诚度和归属感的强化。它是一种集体无意识的表达,用来维护群体的凝聚力和生存优势。威尔逊教授并没有止步于此,他还深入探讨了“嫉妒”与“幸灾乐祸”之间的微妙联系。他认为,很多时候,我们对他人不幸的快感,并非纯粹的恶意,而是源于我们内心深处对自身不足的投射,以及对他人获得的“不公”的补偿心理。书中对哲学和神学思想的引用,更是将讨论引向了更深层次的道德困境。作者质疑了“原罪”的观念,并探讨了佛教中的“乐人苦”,这些跨文化的视角,为我们理解幸灾乐祸提供了新的维度。读完这本书,我感觉自己不仅对人类的情感有了更深的理解,也对社会运行的深层机制有了更清晰的认识。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有