具体描述

内容简介

暂无用户评价

我向来不轻易对一本书做出“神作”的判断,但这部作品的完成度极高,很难不让人心生敬佩。它成功地将复杂的历史脉络、错综的人物情感以及深刻的哲学思辨融为一炉,且没有丝毫的臃肿感。阅读过程中,我几乎能闻到墨香与尘土混合的气味,那种沉浸感实在太强了。它不是那种读完就扔在一边的消遣读物,而是会留存在记忆深处,时不时地跳出来提醒你一些重要的东西。它提供了一种全新的视角去审视历史的必然与偶然,是一次令人心满意足的精神旅程,非常推荐给追求深度阅读体验的朋友们。

评分坦率地说,这本书的阅读门槛稍微高了一些,需要读者有一定的耐心和背景知识储备,才能完全跟上作者的思路。不过,一旦跨过最初的几章,那种豁然开朗的感觉是无与伦比的。作者在文字运用上极具个人风格,遣词造句既有古典的典雅,又不失现代的锐利,形成了一种独特的“文体”。我尤其喜欢他处理场景转换的方式,常常用一两句精炼的总结,就将时间或地点的巨大跨越完美衔接起来,衔接得干净利落,毫不拖泥带水。对于喜欢细品文字韵味的读者来说,这本书绝对是值得收藏和反复研读的佳作。

评分这部作品的气势磅礴,仿佛能让人穿越时空,亲临那个风云激荡的时代。作者的笔触极为细腻,对人物内心的刻画入木三分,每一个选择、每一次挣扎都充满了张力。读完合上书本,脑海中仍旧回荡着那些激昂的场景,久久不能平静。它不仅仅是一个故事,更像是一部波澜壮阔的历史画卷,将那个时代的风貌、人性的复杂展现得淋漓尽致。尤其是在描绘宏大叙事和微小情感的交织上,处理得恰到好处,让人在为家国命运慨叹的同时,也能感受到个体在历史洪流中的无奈与坚韧。阅读的过程本身就是一种享受,文字的韵律感和节奏感极强,仿佛能听到作者在字里行间低语,引导着读者的情绪起伏。

评分说实话,一开始被它厚重的封面吸引,拿到手里沉甸甸的感觉就预示着这不是一本轻松的小说。阅读过程中,我惊喜地发现,作者在构建世界观方面下了大功夫。那些详实的背景资料、错综复杂的人物关系,都处理得井井有条,丝毫没有让人感到晦涩难懂,反而像剥洋葱一样,一层层揭开历史的真相。情节的推进张弛有度,该紧张时让人手心冒汗,该沉思时又让人陷入对人生命运的哲学探讨。我特别欣赏作者对于一些经典桥段的处理,没有落入俗套,总能以一种出人意料却又合乎情理的方式展现出来,显示出作者深厚的文学功底和独到的见解。

评分这本书给我最大的感受是“震撼”。它不仅仅是叙事,更像是一场思想的洗礼。作者似乎对人性有着近乎冷酷的洞察力,无论是英雄的伟大还是小人物的卑微,都被他以一种近乎纪实的手法呈现出来,没有美化,没有回避。那些深刻的对白,我经常需要停下来反复琢磨,它们往往蕴含着多层次的含义,需要结合上下文的语境才能完全领会。每次读完一个章节,都感觉自己对“选择”与“代价”有了更深的理解。这种阅读体验是稀有的,它强迫你走出舒适区,去面对那些宏大叙事背后的沉重与真实。

评分好

评分满意

评分保持名品的一贯最准,价廉物美的选择

评分蛮好的

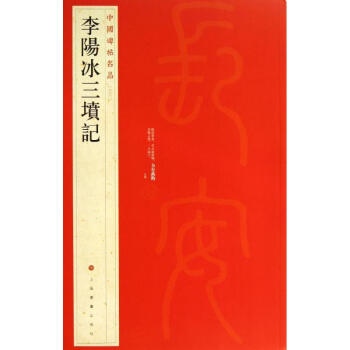

评分纸张质量很好!不错的字帖

评分保持名品的一贯最准,价廉物美的选择

评分很不错的,很给力很抢眼

评分保持名品的一贯最准,价廉物美的选择

评分不错

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有