具体描述

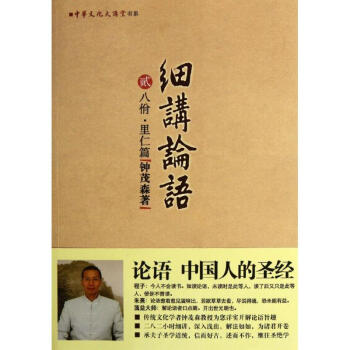

●八佾第三

●里仁第四

内容简介

净空法师弟子钟茂森倾情解读中国人的“”

以儒释道统解读孔颜心法

“论语”成书以来很为详尽的逐句细讲

一部让您真正能读懂得受用的《论语》

《细讲论语》是净空法师弟子钟茂森博士用长达300小时的时间对《论语》这部经典的详细讲解,钟博士在讲述中旁征博引,通俗易懂,是一部让您真正能读懂得受用的《論語》,是“论语”成书以来很为详尽的逐句讲解。

本书是细讲论语系列的第二部。 钟茂森 著作 钟茂森博士,1973年生于中国广州,1995年毕业于中国广州中山大学,获经济学学士学位(22岁);1995年至1999年在美国路易斯安那州理工大学读书期间,先后获工商管理硕士学位和金融博士学位(时年26岁)。先后在美国德州大学及肯萨斯州州立大学商学院任教四年,获美国特批的“杰出教授与科研人才”绿卡。2003年迁居澳大利亚,任昆士兰大学商学院副教授及博士生导师,后来获得终身教职。

用户评价

从装帧的细节来看,这部作品无疑是下了血本的。内页的字体选择非常考究,兼顾了古籍的韵味和现代阅读的舒适度,墨色浓淡适中,长时间阅读也不会让人感到视觉疲劳。更值得称赞的是,作者在处理那些重要的引文和注释时,所采用的排版技巧,清晰地将原文、译文和作者的独到见解区分开来,逻辑脉络一目了然。我注意到,作者在引用他人的研究成果时,其引注规范严谨,体现了极高的学术素养,这对于希望进一步深挖研究的读者来说,简直是一座宝库,可以直接顺藤摸瓜找到更多相关的优质资源。这种对细节的极致追求,反映出作者对读者体验的尊重,让人在阅读过程中,心无旁骛地沉浸在文字构建的思想世界里,感受到一种纯粹的知识享受。

评分我一直以来对古代思想的钻研都带着一种“可望而不可即”的疏离感,总觉得那些艰深的文言文像是横亘在面前的高山,难以企及。然而,这本书的行文风格却出乎意料地平易近人,它没有用那种故作高深的腔调来标榜学问,而是像一位和蔼可亲的老师,耐心地在你耳边讲解那些看似晦涩的字句。作者似乎深谙现代读者的阅读习惯,在解释每一个概念时,都会辅以生动形象的现代生活实例作为参照,这种“古为今用”的处理方式,极大地降低了理解的门槛。我发现自己不再是被动地接受知识,而是主动地参与到对经典的思辨过程中去,每读完一个小节,都会忍不住停下来,回味作者那精妙的转折和深刻的见解。这种互动式的阅读体验,让人感觉自己不是在啃“硬骨头”,而是在品味一壶陈年的老茶,回甘无穷,韵味悠长。

评分这本书的整体结构安排,展现出一种令人折服的系统性和宏大视野。它并非简单地逐句翻译和注解,而是将一个个看似孤立的章节,巧妙地编织成一张相互关联的知识网络。我特别欣赏作者在章节衔接处的过渡处理,那种自然而然的逻辑推进,仿佛在讲述一个连贯的故事,而非堆砌零散的论点。每当一个新主题展开时,作者总能先给出其在整个思想体系中的定位,然后再深入剖析其内涵,这种“大处着眼,小处着手”的布局,使得读者在把握具体细节的同时,始终能保有对全局的清晰认知。阅读过程中,我常常被作者这种构建知识体系的能力所震撼,它教会我的不仅仅是文本解读的方法,更是一种系统思考的思维框架,这对于任何从事严肃思考的人来说,都是极其宝贵的财富。

评分说实话,我对这类传统文化解读的书籍,常常抱持一种审慎的态度,因为很多时候,过度解读和主观臆断会稀释原著的精髓。然而,这部作品的价值恰恰在于其恰到好处的“度”。作者的解读立足于扎实的文本考据,对古代语境的还原极为审慎,没有将当代价值观强行植入,这一点非常难得。他更侧重于发掘文本内部的张力与多重含义,鼓励读者自己去与古人对话,而不是直接给出唯一的“标准答案”。我尤其欣赏那些针对特定词汇进行的多维度辨析,那种细致入微的考证工作,让人看到了学术研究的深度和严谨性。读完后,我感觉自己对这些经典文本的理解,不再是停留在表面的道德说教层面,而是触及到了其背后更深层的哲学意蕴和社会结构,受益匪浅,可以说是近年来读到的最令人信服的学术普及读物之一。

评分这部书的封面设计相当吸引人,那种古朴又不失现代感的排版,让人一眼就能感受到作者对传统文化的敬意与深度。尤其是封面上那几笔潇洒的隶书字体,勾勒出的那种意境,仿佛能将人瞬间拉回到那个百家争鸣的时代。拿到手里,分量感十足,纸张的质地摸上去很舒服,印刷的清晰度也无可挑剔,看得出在实体书的制作上是下了真功夫的。光是翻阅这本书的前几页,那种严谨的学术态度就扑面而来,目录的编排逻辑清晰,层次分明,让人对后续的内容充满了期待。我特别欣赏作者在引言部分对于研究方法和基本观点的阐述,那种谦逊而又坚定的学术立场,让人对接下来深入解读经典时所能获得的启发深信不疑。这不仅仅是一本书,更像是一份精心准备的文化之旅的邀请函,让人迫不及待地想一探究竟,看看作者将如何带领我们穿梭于历史的烟云之中,触摸先贤的智慧。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有