具体描述

用户评价

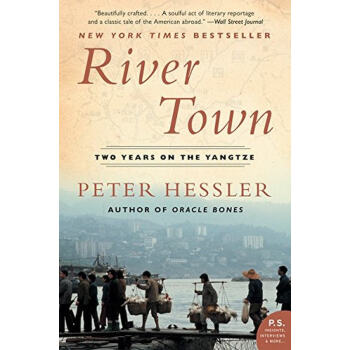

这本书展现了一种极高水平的叙事掌控力,作者像一位经验丰富的老船长,知道何时该收起风帆,何时又该乘着暗流前行。他并没有试图去构建一个完美的异国梦境,相反,他直面了文化冲突带来的疏离感和无力感,这种坦诚非常可贵。我感受到了作者在语言和文化适应上的挣扎,正是这种不完美的“在场”,使得他的观察更为犀利和可信。特别欣赏他处理人物群像的方式,无论是那位总爱讲故事的船夫,还是那位沉默寡言的店主,每个人物都立体而鲜活,他们共同编织了一张复杂而紧密的人际网络。最后,我想说,这本书的价值远超其旅行文学的范畴,它是一部关于如何在陌生环境中重新建立意义、重建自我连接的哲学文本。它让我思考,究竟是什么定义了“家”?是语言、土地,还是那些在日复一日的相处中积累下的、无声的默契?阅读完毕,我有一种冲动,想立刻打包行李,去寻找属于我自己的那条“江河”。

评分这本书的叙事视角非常独特,它巧妙地平衡了局外人的好奇心与试图融入其中的努力。这绝非一本肤浅的“打卡式”游记,而是对时间流逝和身份认同的深刻反思。作者在描述他与当地人建立关系的过程时,那种小心翼翼、充满试探性的交流描绘得入木三分。你能够感受到那种跨越文化鸿沟的张力,既有因误解而产生的尴尬,也有因相互理解而带来的温暖。尤其欣赏他对“等待”这一主题的反复叩问——在长江边,时间似乎是另一种形态的物质,它缓慢、厚重,却又不可阻挡地推动着一切向前。书中关于基础设施变迁的观察,也为这部个人史诗增添了一层社会学的厚度。他没有用宏大的理论去分析,而是通过对一座座老码头、一间间小店铺的消逝与更迭,不动声色地展现了中国在快速发展浪潮中所付出的情感代价。这种温柔的批判与深沉的留恋交织,使得整部作品既有历史感,又不失鲜活的生命力。

评分如果用一个词来概括我的阅读体验,那便是“扎根”。这本书的魅力在于其深厚的“地方感”。作者花了两年时间,不仅仅是“居住”,更像是在这个特定的地理坐标上重新校准了自己的存在。他似乎拒绝了快速获取信息的方式,而是选择用最笨拙、最耗时的办法去了解一个社群——通过参与他们的日常、学习他们的方言俚语、接受他们的生活节奏。我尤其欣赏他对食物和劳作的描绘。那些关于江鱼的烹饪方法、关于农忙时节大家如何协作的段落,读来让人感到踏实和满足。这种对物质生活的诚实记录,反衬出精神世界探索的深度。它提醒我们,真正的理解往往不是来自书本上的宏大叙事,而是来自于厨房的烟火气和田埂上的汗水。全书的基调是沉稳、内敛的,没有太多戏剧性的冲突,但正是这种日常的沉淀,积累出了强大的情感力量,让人回味悠长。

评分我必须承认,初读时我对它的期待值并不高,总以为这又是一本关于“西方人眼中东方”的陈词滥调。然而,这本书很快就打破了我的刻板印象。作者的文字呈现出一种近乎音乐般的韵律感,尤其是在描述自然环境时,那种对光影、水流和气候变化的细致描摹,简直让人联想到十九世纪的印象派绘画。特别是对长江洪水季来临时,那种压抑、潮湿、却又蕴含着强大生命力的环境氛围的刻画,令人屏息。他似乎能捕捉到语言无法完全承载的微妙感受,比如初夏雨后空气中弥漫的特定植物腐烂与泥土混合的味道。更重要的是,他没有将当地居民“他者化”,而是以一种平等、甚至略带敬畏的姿态去记录他们的坚韧和智慧。整本书读完,我感到的是一种被洗涤过的宁静,仿佛在喧嚣的都市生活中,作者为我打开了一扇通往静谧、古老水系的心灵之窗。

评分这本关于长江流域生活的回忆录,简直就是一幅徐徐展开的中国南方水乡风情画卷,充满了细腻的观察和真挚的情感。作者似乎拥有那种罕见的、能够穿透表象直抵人心的洞察力。我特别喜欢他描述那些寻常日子里的小细节,比如清晨薄雾中渔船归来的喧嚣,或是傍晚时分,家家户户在狭窄巷道里炊烟升起时的那种特有的市井气息。他不仅仅是在记录自己两年的异乡生活,更像是在为我们这些从未踏足那片土地的人,构建了一个可触摸、可感知的世界。文笔中流淌着一种老派的优雅,但叙事节奏却又带着现代散文的灵动,读起来丝毫没有拖沓感。他对于地方风俗的捕捉尤其精准,那些关于祭祀、婚丧嫁娶的片段,并非生硬的文化展示,而是融入了人物命运的有机组成部分。看完之后,你仿佛真的在那个江边小镇度过了一段时光,带着一身水汽和泥土的芬芳,久久不能忘怀。这种将个人经历与地域文化深度融合的叙事功力,是现代旅行文学中非常难得的品质。

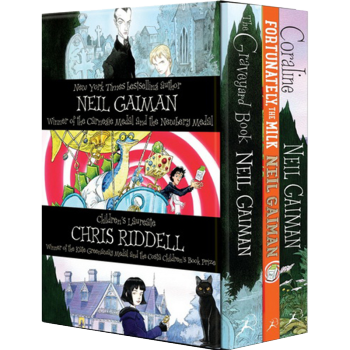

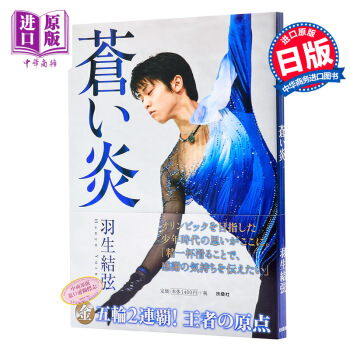

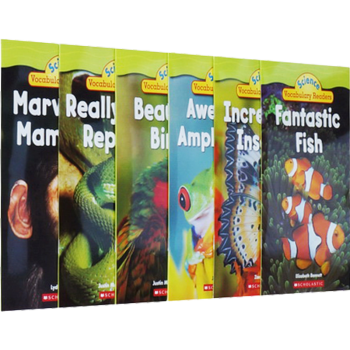

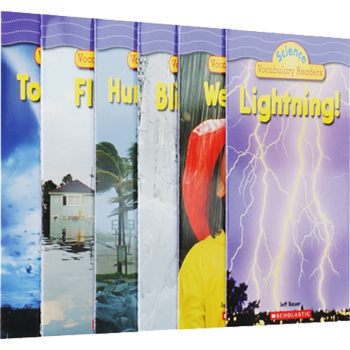

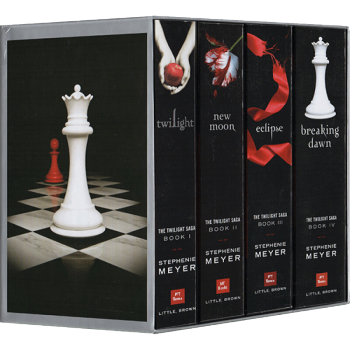

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有