具体描述

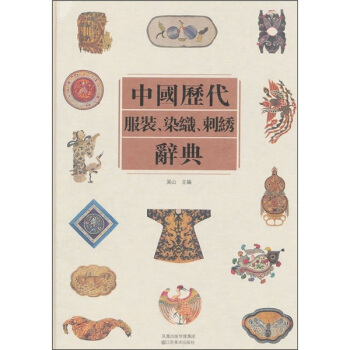

内容简介

服装,在人类生活中,有护体、御寒、遮羞、族别和标识等诸多作用。

当人类进入阶级社会以后,服装与政治经济、思想文化和宗教习俗等紧密关联,反映在服装上的种种尊卑等级,上可兼下,下不得僭上。服装因地域气候等差异,其材质、款式、色泽和纹饰等,各不相同。我国南方的服装较宽松,多淡色;北方的服装较窄紧,多深色。南方海边渔民多赤足;北方草原牧民多穿马靴。这与气候条件有密切关系。但服装的更迭与变化与社会条件的变更,有更大的关联。

我国服装,历代不同,在演变中有传承、有变易、有创新,形成了我国灿烂辉煌、丰富多彩的服饰文化,为之有“衣冠王国”之美誉。

1977年,浙江余姚河姆渡遗址出土有纺砖和麻线等实物,骨盅上还刻有四条形象逼真的蚕纹,证实在7 000多年前,我国的先民已学会养蚕、纺线。丝绸是我国古代重要的发明创造之一。我国很早就向西方输出丝织品,古代希腊、罗马人,称中国为“赛里斯”——丝国。这条东起长安西至地中海沿岸的丝织物运输通道,被称为“丝绸之路”,它是中外文化交流的金桥,为中国文明书写了辉煌的一页。

殷商时期,已有平纹和菱形图案的织物。西汉时,具有代表性的丝织品是湖南长沙马王堆出土的各种织花、绣花、圈绒锦、泥金印花和印花敷彩等织物。它们突出反映了2 000多年前我国丝织艺术的高水平。魏晋南北朝出现有纬线起花织锦,技艺更高。唐宋的缂丝工艺已相当成熟。元代的纳石失织金锦,是这一时期的新创。妆花技术的发明,是明清丝织工艺的一大成就。北京定陵出土的明万历帝孔雀羽妆花纱龙袍匹料,代表了这一时期的*高水平。当时各少数民族的织物,有苗锦、壮锦、黎锦、傣锦、侗锦、瑶锦、土家锦、布依锦、高山锦和回回锦等,都各具特色,各有风采。

我国的刺绣,历史之悠久,内容之丰富,针法之卓越多样,艺术性之高*,堪称无以伦比。独步世界。

我国古代刺绣,是“丝绸之路”对外的主要商品之一,对文化交流曾做出过重大贡献。

刺绣古称“针黹”,因刺绣多是妇女所为,故民间习称“女红”。先秦主要是锁绣,汉时已有平绣、贴绣和打子绣。以后新创有揖线绣、抢针绣、钉线绣、铺纹绣、串珠绣和纳绣等。至明清时期,各种针法齐备,“画绣”“闺阁绣”尤为兴盛,佳作迭出,艺术性极高;而各地方绣种,亦得到全面发展,相继出现了顾绣、苏绣、湘绣、蜀绣、粤绣、京绣、汴绣、鲁绣、瓯绣、苗绣、羌绣、侗绣、瑶绣和水族马尾绣等诸多名绣,真是百花齐放,繁花似锦。 苏绣、湘绣、蜀绣、粤绣,是我国的四大名绣。现技艺更日益精进,大师辈出,l9有创新,艺术水准已大大超过以前任何历史时期,各绣种相互交流学习,传承借鉴,争奇斗艳,美不胜收,在历届的国内外大展中,屡获一等奖、金奖。很多精品,都作为国家礼品,赠送给各国元首,被视为珍品,享有崇高的国际声誉。

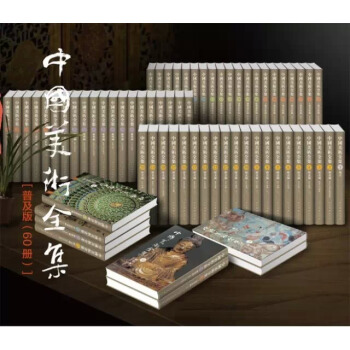

目录

彩图主编简介

各部分撰稿人

序

凡例

类别目录

分类目录

正文

附录

后记

前言/序言

用户评价

对于一个仅仅对中国传统文化抱有兴趣的普通爱好者来说,这部书的阅读体验是渐进式的。一开始,那些大量的服饰部件名称,如“比甲”、“袄裙”、“曳撒”等,确实让人感到有些吃力,仿佛需要一张专业词汇表才能跟上。然而,随着阅读的深入,我发现作者通过极为精妙的图示和详尽的注释,将这些术语自然地嵌入到历史场景中。比如,通过对比唐代和明代女性的襦裙结构图,那种对“高腰”与“束腰”之间跨越时空的审美转变,变得直观而有趣。我开始不再把它们看作是冷冰冰的条目,而是能联想到长安城的飞天仙女,或是紫禁城里端庄的命妇。它成功地将一座冰冷的“辞典”活化成了一条流动的“时间河流”,让我这个外行人也能感受到服饰变迁背后,中国人对“身体美学”的不变追求与巧妙适应。

评分我是一名服装设计专业的学生,手边有无数国内外关于服饰史的图鉴,但很多都过于偏重西方体系的分析框架,对本土元素的梳理显得蜻蜓点水。这部《辞典》的出现,无疑填补了一个巨大的鸿沟。它的结构非常严谨,更像是一部百科全书式的参考工具,而不是一本轻松的读物。我尤其赞赏它在处理争议性历史节点时的审慎态度。比如,关于某些少数民族服饰的汉化过程,或者某一朝代服饰的“复古”现象,作者都提供了多方考证的观点,让读者自己去权衡。它没有给出绝对化的结论,而是呈现了历史的复杂性和多向性。这种严谨的学术立场,让我可以放心地将它作为我毕业设计和研究的可靠基石。它不是提供答案,而是教会你如何提出更精确的问题,这对于任何想在此领域深造的人来说,都是无价之宝。

评分初次接触这类专业书籍,常常会被那种冷冰冰的学术腔调劝退,但《辞典》的编排逻辑却像一张精心铺设的地图,指引着我这位门外汉也能找到方向。最欣赏的是它对“技术”层面的阐释,特别是染料和织机的演变。我一直对古代丝绸那种温润如玉的光泽感到好奇,书中对绞缬、蜡染工艺的图解步骤,几乎是手把手地教你如何从天然植物中提取出孔雀蓝或赭石色。这不仅仅是知识的普及,更像是一种对失传技艺的致敬和抢救。它没有回避工艺的复杂性,反而将其作为历史的重要组成部分来展示。举例来说,书中对宋代缂丝“通经断纬”的描述,详细解析了这种“以刀刻”技法的精妙之处,读来令人拍案叫绝。我感觉自己仿佛站在一台古老的提花机前,能真切感受到织工们指尖的颤动和对细节的偏执。这种深入技术肌理的挖掘,让历史变得有“触感”了。

评分说实话,我主要被书名中的“刺绣”二字吸引,原本以为会找到很多华丽的图案解析,但这本书带给我的远超预期。它对刺绣的讨论,极少流于对“美观”的赞叹,而是将其置于礼仪和身份象征的语境下考察。例如,清代官补服上各种“补子”的纹样,不仅分析了动物的象征意义(文官禽类,武官兽类),还对比了不同时期、不同等级的绣法差异,比如平绣与戗金绣的运用倾向。更深层次的,它探讨了刺绣作为一种“女性劳动”在历史中的隐形地位。那些关于民间绣娘生活状态的侧面描述,虽然篇幅不长,却极具穿透力,让人意识到这些精美绝伦的艺术品背后,是无数个日夜的针线劳作。这种将工艺、文化、社会地位三者融为一炉的叙事手法,使得阅读过程充满了发现的乐趣,每一次翻页都像是在揭开一个历史的侧面。

评分这部鸿篇巨制,光是捧在手里那厚重感就足以让人心生敬畏。我本以为它会像许多同类书籍一样,堆砌着枯燥的图谱和晦涩的术语,但翻开之后才发现,这是一场穿越时空的视觉盛宴。作者显然不满足于简单的分类和罗列,他更像一位高明的叙事者,将服装的演变与朝代的更迭、社会的风貌、乃至士人的审美趣味紧密地编织在一起。比如,我特别留意了关于汉代深衣的解析,那种对袿边、褶裥的结构性描述,结合出土文物和壁画的印证,让我对古人的日常仪态有了一种前所未有的具象理解。更令人惊喜的是,它对“形制”背后的“意涵”的探讨,而非仅仅停留在“这是什么”的层面,而是深入到“为什么会这样”的文化基因层面。那些关于不同阶层服饰差异的细微差别,比如冕服的旒数、官服的颜色等级,描述得鞭辟入里,展现出一种严谨而又充满生活气息的史学态度。这本书的价值,在于它构建了一个完整、有机的中国古代服饰生态系统,而非孤立的文物展示。

评分中国历代服装、染织、刺绣辞典

评分确实不错。

评分厚实的一本 实用

评分不知道怎么样,囤货。

评分挺好的一本书,可惜开本太大,书架不好放。

评分东东挺不错,物有所值,送货也快。

评分项目要用。不错 写的还行

评分送货及时,京东产品比较可靠

评分京东服务不错,价格优惠,很好的电商。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有