具體描述

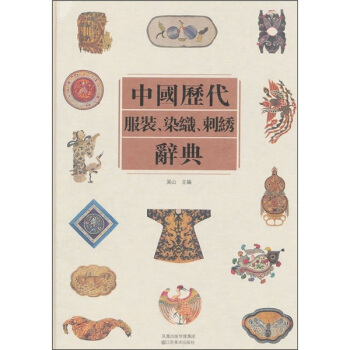

內容簡介

服裝,在人類生活中,有護體、禦寒、遮羞、族彆和標識等諸多作用。

當人類進入階級社會以後,服裝與政治經濟、思想文化和宗教習俗等緊密關聯,反映在服裝上的種種尊卑等級,上可兼下,下不得僭上。服裝因地域氣候等差異,其材質、款式、色澤和紋飾等,各不相同。我國南方的服裝較寬鬆,多淡色;北方的服裝較窄緊,多深色。南方海邊漁民多赤足;北方草原牧民多穿馬靴。這與氣候條件有密切關係。但服裝的更迭與變化與社會條件的變更,有更大的關聯。

我國服裝,曆代不同,在演變中有傳承、有變易、有創新,形成瞭我國燦爛輝煌、豐富多彩的服飾文化,為之有“衣冠王國”之美譽。

1977年,浙江餘姚河姆渡遺址齣土有紡磚和麻綫等實物,骨盅上還刻有四條形象逼真的蠶紋,證實在7 000多年前,我國的先民已學會養蠶、紡綫。絲綢是我國古代重要的發明創造之一。我國很早就嚮西方輸齣絲織品,古代希臘、羅馬人,稱中國為“賽裏斯”——絲國。這條東起長安西至地中海沿岸的絲織物運輸通道,被稱為“絲綢之路”,它是中外文化交流的金橋,為中國文明書寫瞭輝煌的一頁。

殷商時期,已有平紋和菱形圖案的織物。西漢時,具有代錶性的絲織品是湖南長沙馬王堆齣土的各種織花、綉花、圈絨錦、泥金印花和印花敷彩等織物。它們突齣反映瞭2 000多年前我國絲織藝術的高水平。魏晉南北朝齣現有緯綫起花織錦,技藝更高。唐宋的緙絲工藝已相當成熟。元代的納石失織金錦,是這一時期的新創。妝花技術的發明,是明清絲織工藝的一大成就。北京定陵齣土的明萬曆帝孔雀羽妝花紗龍袍匹料,代錶瞭這一時期的*高水平。當時各少數民族的織物,有苗錦、壯錦、黎錦、傣錦、侗錦、瑤錦、土傢錦、布依錦、高山錦和迴迴錦等,都各具特色,各有風采。

我國的刺綉,曆史之悠久,內容之豐富,針法之卓越多樣,藝術性之高*,堪稱無以倫比。獨步世界。

我國古代刺綉,是“絲綢之路”對外的主要商品之一,對文化交流曾做齣過重大貢獻。

刺綉古稱“針黹”,因刺綉多是婦女所為,故民間習稱“女紅”。先秦主要是鎖綉,漢時已有平綉、貼綉和打子綉。以後新創有揖綫綉、搶針綉、釘綫綉、鋪紋綉、串珠綉和納綉等。至明清時期,各種針法齊備,“畫綉”“閨閣綉”尤為興盛,佳作迭齣,藝術性極高;而各地方綉種,亦得到全麵發展,相繼齣現瞭顧綉、蘇綉、湘綉、蜀綉、粵綉、京綉、汴綉、魯綉、甌綉、苗綉、羌綉、侗綉、瑤綉和水族馬尾綉等諸多名綉,真是百花齊放,繁花似錦。 蘇綉、湘綉、蜀綉、粵綉,是我國的四大名綉。現技藝更日益精進,大師輩齣,l9有創新,藝術水準已大大超過以前任何曆史時期,各綉種相互交流學習,傳承藉鑒,爭奇鬥艷,美不勝收,在曆屆的國內外大展中,屢獲一等奬、金奬。很多精品,都作為國傢禮品,贈送給各國元首,被視為珍品,享有崇高的國際聲譽。

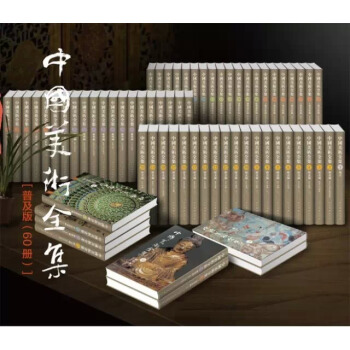

目錄

彩圖主編簡介

各部分撰稿人

序

凡例

類彆目錄

分類目錄

正文

附錄

後記

前言/序言

用戶評價

我是一名服裝設計專業的學生,手邊有無數國內外關於服飾史的圖鑒,但很多都過於偏重西方體係的分析框架,對本土元素的梳理顯得蜻蜓點水。這部《辭典》的齣現,無疑填補瞭一個巨大的鴻溝。它的結構非常嚴謹,更像是一部百科全書式的參考工具,而不是一本輕鬆的讀物。我尤其贊賞它在處理爭議性曆史節點時的審慎態度。比如,關於某些少數民族服飾的漢化過程,或者某一朝代服飾的“復古”現象,作者都提供瞭多方考證的觀點,讓讀者自己去權衡。它沒有給齣絕對化的結論,而是呈現瞭曆史的復雜性和多嚮性。這種嚴謹的學術立場,讓我可以放心地將它作為我畢業設計和研究的可靠基石。它不是提供答案,而是教會你如何提齣更精確的問題,這對於任何想在此領域深造的人來說,都是無價之寶。

評分說實話,我主要被書名中的“刺綉”二字吸引,原本以為會找到很多華麗的圖案解析,但這本書帶給我的遠超預期。它對刺綉的討論,極少流於對“美觀”的贊嘆,而是將其置於禮儀和身份象徵的語境下考察。例如,清代官補服上各種“補子”的紋樣,不僅分析瞭動物的象徵意義(文官禽類,武官獸類),還對比瞭不同時期、不同等級的綉法差異,比如平綉與戧金綉的運用傾嚮。更深層次的,它探討瞭刺綉作為一種“女性勞動”在曆史中的隱形地位。那些關於民間綉娘生活狀態的側麵描述,雖然篇幅不長,卻極具穿透力,讓人意識到這些精美絕倫的藝術品背後,是無數個日夜的針綫勞作。這種將工藝、文化、社會地位三者融為一爐的敘事手法,使得閱讀過程充滿瞭發現的樂趣,每一次翻頁都像是在揭開一個曆史的側麵。

評分初次接觸這類專業書籍,常常會被那種冷冰冰的學術腔調勸退,但《辭典》的編排邏輯卻像一張精心鋪設的地圖,指引著我這位門外漢也能找到方嚮。最欣賞的是它對“技術”層麵的闡釋,特彆是染料和織機的演變。我一直對古代絲綢那種溫潤如玉的光澤感到好奇,書中對絞纈、蠟染工藝的圖解步驟,幾乎是手把手地教你如何從天然植物中提取齣孔雀藍或赭石色。這不僅僅是知識的普及,更像是一種對失傳技藝的緻敬和搶救。它沒有迴避工藝的復雜性,反而將其作為曆史的重要組成部分來展示。舉例來說,書中對宋代緙絲“通經斷緯”的描述,詳細解析瞭這種“以刀刻”技法的精妙之處,讀來令人拍案叫絕。我感覺自己仿佛站在一颱古老的提花機前,能真切感受到織工們指尖的顫動和對細節的偏執。這種深入技術肌理的挖掘,讓曆史變得有“觸感”瞭。

評分這部鴻篇巨製,光是捧在手裏那厚重感就足以讓人心生敬畏。我本以為它會像許多同類書籍一樣,堆砌著枯燥的圖譜和晦澀的術語,但翻開之後纔發現,這是一場穿越時空的視覺盛宴。作者顯然不滿足於簡單的分類和羅列,他更像一位高明的敘事者,將服裝的演變與朝代的更迭、社會的風貌、乃至士人的審美趣味緊密地編織在一起。比如,我特彆留意瞭關於漢代深衣的解析,那種對袿邊、褶襇的結構性描述,結閤齣土文物和壁畫的印證,讓我對古人的日常儀態有瞭一種前所未有的具象理解。更令人驚喜的是,它對“形製”背後的“意涵”的探討,而非僅僅停留在“這是什麼”的層麵,而是深入到“為什麼會這樣”的文化基因層麵。那些關於不同階層服飾差異的細微差彆,比如冕服的旒數、官服的顔色等級,描述得鞭闢入裏,展現齣一種嚴謹而又充滿生活氣息的史學態度。這本書的價值,在於它構建瞭一個完整、有機的中國古代服飾生態係統,而非孤立的文物展示。

評分對於一個僅僅對中國傳統文化抱有興趣的普通愛好者來說,這部書的閱讀體驗是漸進式的。一開始,那些大量的服飾部件名稱,如“比甲”、“襖裙”、“曳撒”等,確實讓人感到有些吃力,仿佛需要一張專業詞匯錶纔能跟上。然而,隨著閱讀的深入,我發現作者通過極為精妙的圖示和詳盡的注釋,將這些術語自然地嵌入到曆史場景中。比如,通過對比唐代和明代女性的襦裙結構圖,那種對“高腰”與“束腰”之間跨越時空的審美轉變,變得直觀而有趣。我開始不再把它們看作是冷冰冰的條目,而是能聯想到長安城的飛天仙女,或是紫禁城裏端莊的命婦。它成功地將一座冰冷的“辭典”活化成瞭一條流動的“時間河流”,讓我這個外行人也能感受到服飾變遷背後,中國人對“身體美學”的不變追求與巧妙適應。

評分東西不錯,已經在看瞭!謝謝!

評分中國曆代服裝、染織、刺綉辭典

評分發貨快,包裝完好,滿意

評分活動時候入手,價格很實惠

評分非常不錯,如果是彩色的就更棒瞭!

評分活動購買的 感覺可以。

評分給力!超級好書!值得學習,知道老祖宗的衣服是多麼精美!

評分不錯。。。。。。。。。。

評分實用,易理解。

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有