具体描述

编辑推荐

四十年的经历,真实从容,顺应本心,不执迷,不惘然。

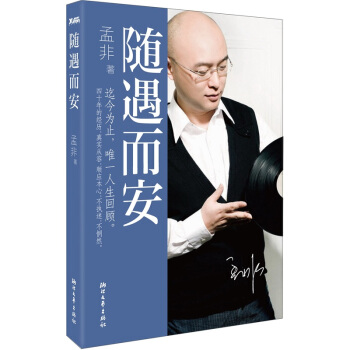

《随遇而安》是《非诚勿扰》主持人孟非首部、独一个人传记。

“这是首本本关于我自己的书。它算是我一些人生片断的回忆,并不怎么精彩,但对于人们全面了解我这个人,或许有点作用。”——孟非

《随遇而安》包含了四十篇动情文字,讲述孟非四十年非常经历,从重庆到南京,从幼年到不惑,从印刷工到名主播……孟非这四十年的经历,真实而从容,顺应本心,不执迷,不惘然。孟非在《随遇而安》这部作品中首次回顾人生,并亲自执笔,讲述了从重庆到南京,再到中学时代、工作经历,尤其难得的是他对电视台部分的大量回忆,让大众能够更深入地了解真实的孟非,并从他非同寻常的经历中,汲取力量与智慧。

《随遇而安》内文附有大量没有曝光的孟非生活、工作照片,包括他的摄影作品,十分具有收藏价值。

内容简介

《随遇而安》是孟非对过往四十年岁月的动情回顾、从容讲述。

童年重庆、少年南京,不同的文化对他影响深远。

中学时代的严重偏科,黑暗得让他看不到未来。

临时工的日子辛酸艰苦,却奠定了他往后的不平凡。

他从摄像、记者、编导、制片人、主持人的不同角色上一一走过。

四十年,人生坎坷,从平凡到精彩,命运总在不经意间转折。

顺应本心,淡定从容,坦然面对每一次改变。

作者简介

孟非,江苏卫视著名主持人,主持过的节目《南京零距离》、《绝对唱响》、《名师高徒》、《非诚勿扰》。2003年被评为“中国十大新锐主持人”、“中国百优电视节目主持人”。2007年、2008年、2009年主持江苏卫视《绝对唱响》、《名师高徒》。2010年主持《非诚勿扰》,收视率在全国同时间段获得第一,节目受到观众和网友的广泛关注。2011年6月起开始主持《非常了得》。内页插图

目录

第一部分 重庆 童年一、乡愁

二、童年

三、我的外婆

四、我眼中的重庆

第二部分 南京,南京

五、小资本家爷爷

六、重庆和南京的差别

七、不堪回首的中学时代

第三部分 印厂生涯

八、印刷工

九、这就是劳动人民

十、工伤

第四部分 走进电视台

十一、打杂

十二、成长

十三、“名记”

十四、迟到一年的公正

十五、轰动一时的报道

十六、走出低谷

十七、主持生涯

十八、他们说《非诚勿扰》

第五部分 难忘新疆

十九、爱上新疆

二十、喀纳斯

二十一、不醉不归

二十二、异域风情

二十三、贾娜尔

二十四、死生帕米尔

二十五、塔吉克风俗

二十六、传说有点儿美

二十七、公主堡历险

二十八、塔克拉玛干

二十九、克里雅

第六部分 随便说说

三十、我爱养狗

三十一、絮絮叨叨

第七部分 希腊启迪:民主与国民

三十二、民主的起源地

三十三、最后一分钟哲学

三十四、希腊的笑容

第八部分 德国:“人”字别有意味

三十五、不一样的世界杯

三十六、德国人的性格

三十七、熟悉的陌生人

第九部分 以色列十日谈

三十八、神秘的国度

三十九、我们不了解的以色列

四十、“人民公社”基布兹

精彩书摘

混浊了上千年的朝天门码头的江水依然混浊,潮湿阴暗了千百年的吊脚楼依然潮湿。在绿军装大行其道、人们的激情正被语录和标语调配得昂扬亢奋的一九七一年,我出生在重庆。

对重庆这个城市的印象,主要来自我十二岁之前,之后我就跟着父母到了南京。

那时候的重庆真的是老重庆,至今我对它仍然怀着一种非常特殊的感情,一种想起来就要流泪的感情。面对那座城市,自私一点儿地说,我甚至不愿意看到它的日新月异的变化,我希望童年记忆中的那座城市永远永远不要有任何变化,好让我每一次回到那里都有清晰的记忆可以追寻。

前不久有个导演跟我说他很喜欢重庆,列举了三条理由:第一,重庆这个城市特别有立体感,山城嘛,依山而筑,正所谓“名城危踞层岩上,鹰瞵鹗视雄三巴”;第二,重庆方言特别有感染力,火暴中透着幽默感,幽默感里透着智慧;第三,重庆的美食。

我赞同他的话。重庆这座城市的立体感是天赐的,在中国城市“千城一面”的今天,重庆无论怎样都不会变得像其他城市一样。在其他大多数城市想买一套能看江景、看山景的房子,恐怕都会比买一套普通房子要贵许多,但在重庆,你想买套看不见江或看不见山的房子,还真不容易。在重庆,哪怕是普通百姓的房子,推开窗,看到的不是江,就是山。嘉陵江和长江的交汇处,就这样被重庆揽在怀中。因为重庆的路多为盘山而建,所以这里基本上看不到自行车。在我童年的记忆中,自行车是一种高级的娱乐工具,而非交通工具。

说到重庆,我印象最深的是终日阴霾,不见阳光。尤其是冬天,整个一 “雾都茫茫”。而在浓雾之中,又满是层层叠叠、密密麻麻的吊脚儿,一个摞着一个,从朝天门码头一直往上摞到山顶,远远望去,整座城市仿佛就是由吊脚楼组成的。《雾都茫茫》、《一双绣花鞋》、《重庆谈判》这类以国共和谈或以解放战争时期的重庆为背景的影视剧里,都能看到这样的吊脚楼。直到二十世纪八十年代初期,在重庆拍时代背景为三四十年代的电视剧或电影,选景都并不困难,一九四九年前重庆什么样,八十年代的时候还是什么样。很多年后,每当我看到这样的影视剧,不管拍得多烂,我都会多看几眼。

小时候我经常去朝天门码头,黄黄的江水浩浩荡荡地流过码头,斑驳的台阶没在江水里,人站在下边往上看,一层层的,看不到头。前年我回重庆,在朋友的陪同下又去了一趟朝天门,朋友骄傲地对我说,重庆会被打造成“小香港”。我去过之后却很后悔,因为,那里已经完全没有我童年的记忆了。

在重庆生活的十二年,积累了我人生最初也是最真的情谊,直到现在,不曾淡忘。如果我的性格中还有善良的成分,我相信一定是重庆这座城市给我的。后来到了南京,原来的亲戚朋友都不在那儿了,没过几年又遭遇家庭变故,那时的阴影让我对儿时在重庆的时光更加怀念。也许正是因为这样,现在我每次回重庆,看到小时候的朋友都觉得跟亲人一样。

在重庆,街坊邻居真的就跟亲戚一样。我举家搬迁离开重庆的时候,很多老邻居一家老小都到码头来送别,直到今天想起这一幕,都让我热泪盈眶。不光如此,长大之后每次我回重庆,离开的时候总还有过去的小伙伴送我。

二〇一一年春天回重庆,帮我张罗吃饭的是小时候和我一块长大的重庆日报社的唐彤东。他问我都要叫谁,我说把小时候在一块儿玩儿的朋友都叫上吧,有很多人真的想不起来了,毕竟快三十年了。后来男男女女一口气儿来了有两桌。见面之后,他们挨个儿帮我恢复记忆,这个问“你不记得我了”,那个说“我是谁谁谁”。这么介绍了一轮过后,我突然想起在小学二年级的时候,有一个比我大几岁的男孩儿,闹着玩儿的时候把我脑袋打出了血,害得我第二天就发烧了。我记得他叫杜波。我顺口讲了这件事,众人皆笑,桌上的人就告诉我,杜波调到北京工作了。巧的是,当时杜波的妹妹在桌上。不一会儿,杜波就从北京打电话来了,他在电话里大笑:“这点儿破事儿你还记得啊?我以为你都忘了。”

替我张罗这顿火锅的东哥在报社广告部工作,所以晚报、晨报的记者加摄影来了一堆人。一个年轻记者说,提点儿问题拍点儿照吧?东哥在边上嚷嚷:“快点儿问,快点儿问,我们吃饭呢。”那个记者很配合地说:“好好好,我抓紧。”之后摄影记者在一旁一个劲儿拍,东哥又说:“你们有完没完,差不多就行了!”我有点儿过意不去,就说:“来都来了,又是自家人,让他们问呗。”东哥这才没再催促—其实人都是他叫来的,还一个劲儿催人家“差不多就行了”。

这些都是我小时候的伙伴们,可爱、真挚、重情义,跟他们的感情,也是我在重庆永远无法割舍的情谊。第二天我在机场翻报纸看到,头天晚上我们这顿饭的内容和照片,重庆的报纸出了一个整版。

不仅重庆的朋友对我好,就连重庆的媒体也透着对我的格外厚爱。七八年前,江苏台还没有《非诚勿扰》栏目的时候,我在《南京零距离》做新闻主播,那个栏目只在江苏播出,所以有关我的报道基本上都只在江苏的媒体上,而江苏之外的媒体好像就只有重庆的报纸了。他们曾经大篇幅介绍过我的事情,之所以如此,很可能是他们认为这人是重庆出去的,感情使然。

前年我妈到重庆陪我外婆住了一段时间,那是《非诚勿扰》栏目刚火起来的时候,不知道哪个记者打听到我外婆是重庆日报社的老员工,还住在报社里,于是找到我外婆家。我妈和我外婆俩老太太加在一起一百六十多岁了,被找上门来的记者吓到了。记者问了很多,还逼着老太太把我小时候的照片翻出来。之后还问,孟非小时候住哪儿?我妈告诉他们,住在报社山顶上那栋灰色的筒子楼里。于是记者们又找到那栋旧房子(现在住着民工)拍了一通。

第二天重庆的报纸刊登了这篇报道,我住过的那栋灰色筒子楼照片下面配的文字说明是“当今中国最红的主持人住过的地方”。一个很有正义感的朋友看到报道后打电话给我,义愤填膺地说:“他们就不能等你死了之后再这么写吗?”我诚惶诚恐地解释:家乡人、家乡人嘛!

……

前言/序言

在线试读

《随遇而安》内容相关直到现在,我仍然不能确信究竟有多少人能看得下去这么平淡的一本书。我既没有到该写自传的岁数,更没有可以写自传的资本,只是因为今年正好无可避免地迈入不惑之年的门槛,似乎要做一些稍微特别点儿的事情才比较像样,这才有了这本书—这有点儿像我们的国家“逢五逢十”搞大庆的意思。

用户评价

拿到《随遇而安》这本书,我带着一种探寻生活奥秘的心态去阅读。我本以为它会是市面上那些空泛的励志读物,充斥着一些不切实际的口号。然而,这本书所展现的内容,却让我耳目一新。作者的笔触极其细腻,对人物心理的刻画入木三分,让人觉得每一个角色都鲜活地站在眼前,仿佛是真实存在过的人。书中描绘的那些生活片段,虽然平凡,却充满了真实的烟火气,让我能够从中找到共鸣。我被书中关于“顺流”的观点深深吸引。我们常常被教导要逆流而上,要与命运抗争,但这本书却提供了一种截然不同的视角:在某些时候,顺应时势,接纳现实,反而能让我们卸下沉重的负担,找到更轻松的生活方式。这并不意味着放弃自我,而是以一种更智慧的方式去与生活互动。我反复咀嚼书中关于“放下”的论述,它不像是在劝人消极,而是在教导我们如何放下不必要的执念,如何从那些让我们痛苦不堪的过往中解脱出来。这种“随遇而安”的智慧,让我开始重新审视自己的人生观和价值观,思考如何才能活得更通透,更自在。

评分一直以来,我都对那些能够洞察人情世故、又带点哲思的书籍情有独钟。这次偶然翻开《随遇而安》,发现它恰好满足了我对这类书籍的所有期待,甚至超出了我的想象。作者的文笔洗练而富有韵味,字里行间透露出一种沉静的力量。读这本书的过程,就像是与一位智者进行了一场深刻的对话。他并没有直接给出问题的答案,而是通过一个个生动的故事,引导读者自己去思考,去感悟。书中的叙事方式非常巧妙,有时是娓娓道来,有时又带有几分戏谑,但无论哪种方式,都能够精准地触动人心最柔软的部分。我尤其喜欢书中对于“失去”的描写。我们都害怕失去,害怕变化,但这本书却以一种平和的姿态告诉我们,失去也是生命的一部分,它或许会带来痛苦,但也可能孕育新生。这种“随遇而安”的态度,并不是放弃抵抗,而是在经历风雨后,依然能够保持内心的平静与韧性。它教会我,生活中的许多不如意,或许并非无法改变,而是我们内心对于改变的恐惧,阻碍了我们前进的脚步。这本书就像一剂温和的良药,治愈了我心中许多莫名的焦虑和不安。

评分《随遇而安》这本书,说实话,我一开始是被它的名字所吸引,觉得听起来就很有生活气息。但当我真正翻开阅读时,才发现它的内涵远比名字来得深邃。作者的语言风格有一种独特的魅力,不是那种华丽辞藻堆砌,而是朴实无华中带着力量。他通过一系列看似零散的故事,却巧妙地编织出了一幅关于人生百态的画卷。书中的人物,有成功的,有失意的,有快乐的,有痛苦的,但他们都在努力地活着,努力地寻找属于自己的那份安宁。我印象最深刻的是书中关于“期待”的讨论。我们总是对未来充满各种期待,而当期待落空时,便会感到失望和沮丧。这本书却告诉我,与其执着于那些不可控的期待,不如专注于当下,享受过程。这种“随遇而安”的态度,不是随波逐流,而是学会在不确定性中找到确定性,在变化中保持内心的稳定。它让我明白了,生活中的许多烦恼,并非来自事情本身,而是我们内心的执念和抗拒。这本书就像一位温柔的引导者,引领我走出内心的迷宫,去感受生活真实的温度。

评分读完《随遇而安》,我内心久久不能平静。这不仅仅是一本书,更像是一次心灵的洗礼。作者的写作功底深厚,对人生的洞察入微,用一种不动声色的方式,展现了人生的种种可能。他笔下的人物,虽然身份、背景各不相同,但他们都经历着普通人会遇到的困惑和挑战,而他们的应对方式,却常常能触动我内心深处的思考。我特别喜欢书中关于“变化”的观点。我们常常抗拒变化,害怕未知,但这本书却告诉我们,变化是生活的常态,而“随遇而安”的态度,正是我们在变化中保持平衡的关键。它不是让我们被动接受,而是在接纳变化的同时,积极地去适应,去调整,去寻找新的可能性。书中的一些情节,让我几度落泪,又几度释然。它让我看到,即使在最艰难的时刻,依然可以保持内心的尊严和希望。这种“随遇而安”的哲学,并非消极避世,而是一种积极的顺应,一种在不确定性中寻找确定性的智慧。它让我开始反思,如何在纷繁复杂的世界里,找到属于自己的那份宁静与从容,如何在生活的洪流中,不失方向,不忘初心。

评分这本《随遇而安》的书,刚拿到手时,名字就让我觉得特别有意思,像是生活里的一种随和态度。我一开始以为会是一本教你如何放松、如何找到内心平静的书,但读进去之后,才发现它远不止于此。它更像是一本用故事串联起来的人生哲学。作者的文字非常有力量,但又不显得生硬说教。他描绘的场景,无论是大城市的喧嚣,还是乡村的静谧,都充满了画面感,让我仿佛置身其中。书里的人物,没有惊天动地的传奇,都是普普通通的人,但他们的故事却有着动人心魄的力量。看着他们在生活的洪流中起起伏伏,有时迷茫,有时坚定,有时妥协,有时又会迸发出惊人的勇气,我仿佛看到了自己的影子,也看到了身边许多人的缩影。特别是其中一段关于“选择”的描写,让我思考了很久。生活中有太多岔路口,我们常常因为害怕选错而犹豫不决,但这本书却告诉我们,无论选择哪条路,都有可能通往意想不到的风景。它不是鼓励我们放弃努力,而是强调在过程中感受生活,珍惜当下,不去过分纠结于未知的未来。这种“随遇而安”的精神,不是消极地等待,而是在积极地接纳中寻找属于自己的节奏和力量。

评分货已到,需要慢慢消化

评分看完发现写的一般而透露着很多的哲理

评分很喜欢的一本书,一直想买无奈书店没货,终于在店家找到了! 开心!

评分书很好 发货很快

评分红红火火恍恍惚惚好好好…………………好好好好好好好

评分还没看,但感觉得出是正版。

评分还不错 速度快

评分好评,京东神速

评分很好的书,只不过预定,需要等一段时间

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![谁与争锋:蒂埃里·亨利传(随书赠送海报) [The King: Thierry Henry] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/11670546/551a45d2N35d3d79b.jpg)

![富兰克林自传/经典译林 [The Autobiography of Benjamin Franklin] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/11655286/54efc596Nddac8935.jpg)

![林肯传/经典译林 [Lincoln the Unknown] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/11954810/575e628aN358a708b.jpg)