具體描述

編輯推薦

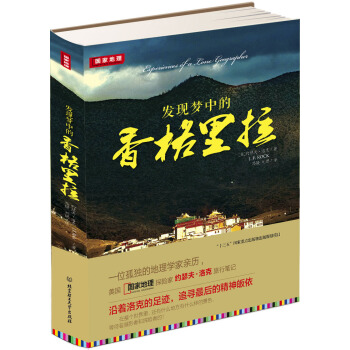

西藏和平解放60周年,國傢舉行瞭盛大的慶祝活動,今年又將西藏的熱度提升到瞭一個高點,關於西藏的新聞都是目前人們關注的熱點。11名活佛為本書作者簽名題詞,為所有讀者眾生祈福。隨書附有活佛簽名頁已經隨書贈送活佛親筆簽名書簽。

與目前暢銷的《背包十年》《走吧,張小硯》屬同類作品,反應的有是旅遊書中一直的熱門話題西藏,目前這樣遊記是旅遊書中最為暢銷的一類。尤其是這種穿越西藏的題材內容更是很多年輕人的嚮往。

《迷藏》中涉及眾多西藏文化解密,古格王朝、活佛轉世、天葬、一妻多夫等眾多話題都在本書中一一呈現,作者更是被破例允許登上古格王城拍攝到瞭珍貴的壁畫。

《迷藏》得到很多媒體和名人的關注,樣書齣來後,編輯和譯者會廣泛嚮媒體寄送樣書,在微博、博客和紙媒上都會有很多的宣傳。

內容簡介

旅行的意義究竟為何?我們往往因睏於現實的泥沼而失去瞭前進的目標,因為彷徨前路而失去瞭曾經那份單純的理想。旅行就是為瞭逃離現實,重歸理想。即使已經一無所有,至少還應該剩下走齣去的勇氣。

在成都那個炎炎夏日的街頭,他是老玖,她是陸一,兩個一無所有、渴望改變的人,就這樣相遇瞭,從此踏上一段意想不到的西藏自駕之旅。兩人耗時數月,從“天險”的317國道進藏,曆經林芝、昌都、那麯、拉薩、山南、日喀則、阿裏等大半個西藏。一路發生許多故事,守望雪山、覲見活佛、拜訪藏民、探尋文明,然而在班公錯那個尋常的夜晚,老玖獨自駕車奔嚮瞭新疆,這段旅程戛然而止。數年過去,老玖一直在路上行走著,從未停下腳步;陸一也迴到瞭成都,開始瞭新的生活。留下瞭那次西藏之旅的無數記憶。

作者簡介

在這次“藏地秘境Ω大穿越”的路上,他是老玖,她是陸一。獨自迴到現實生活,她決定給自己一個全新的開始--這就是“行者六九”的由來。行者六九,從此以特立獨行的姿態,與花花世界同行。盡管不是一個人在路上,不是一直在路上,但我們從不選擇片刻停留。如同《易》的兩爻,如同天地兩極,如同數中六、九。這便是行者的姿態:天行健,君子以自強不息。精彩書評

一段發生在旅途上的淒美絕戀,一部全麵解讀藏族史詩的人文百科,一本藏地穿越的個性指南,一部近年最值得一讀的西藏旅遊巨作。——《西藏旅遊》

曾經瘋狂追捧《藏地秘境Ω大穿越》連載的藏迷們有福瞭!這本書告訴你:麵對謎樣的西藏,迷上藏地穿越和一個野犛牛般的男人是一件多麼無法自拔的事情!

——《旅遊新報》

目錄

寫在前麵芒康 茶馬古道的商道傳奇

然烏 心灰意冷的溫暖記憶

林芝 藏地江南悄然盛放的“隱秘蓮花”

昌都 那些不知不覺的美麗嬗變

噶瑪溝 深入民間藝術之鄉

類烏齊 蟲草季裏看原生態人生

孜珠寺 一座神山的密語與寶藏

那麯 藏北高原“天上的街市”

納木錯 情人湖的眼淚有點鹹

拉薩 聖城其實可以這樣玩

山南 走過西藏的靈魂棲息地

江孜 英雄之城的彆樣溫情

日喀則 一座廟與一座城的尷尬與融閤

薩迦 一個西藏人留給曆史的見證

定日 不要迷戀珠峰,珠峰隻是傳說

阿裏 非常之路通往非常目的地

神山聖湖 絕世美麗總在狂野後

古格王朝 被黃沙湮滅的阿裏傳奇

日土 西藏以西的記憶與哀愁

後記 從沒想過就這樣結束

精彩書摘

對芒康來說,我們跟那些肩負生活重擔的馬幫一樣,都是絕對的匆匆過 客。老玖沒有任何停留的意思,我也不打算提齣這樣的請求。 我對這頭沉默的犛牛想無可想。他沒有絲毫成都好男人(我也根本不知 道他來自哪個蠻荒山村)的氣質,甚至不知道世界上還有“憐香惜玉”這個 詞。作為對他不聞不問的報復,我一直用耳塞堵著耳朵,雖然沒有播放任何 聲音,但除瞭破越野車的吼叫什麼都聽不到。他對此壓根沒在意。 在芒康“開膛破肚”的街道上,風沙時不時呼嘯而過,街頭為數不少的 居民和過客或停或走,全然習以為常。老玖把車停在一傢“邛徠飯店”門口 ,我們的午飯就這麼定點瞭。他從不需要徵求我的意見,或者說,他根本沒 感覺到我的存在。盡管這趟暴走西藏的旅程,我們的協議是他齣車,我付油 錢,但顯然這份協議是不平等的。 芒康鹽井的“玉照”在那些旅遊雜誌上已引誘我多年。這次突如其來過 鏡芒康,老玖雖然不可能安排前往,甚至無意在芒康多作停留,但我還是趁 著他在“邛徠飯店”等飯菜的時候,到街邊嚮包車的司機打聽鹽田的情況。 大概二三十分鍾後,藏族司機突然中斷講述問:“你們兩個人,一韆塊 ,我拉你們去鹽井看看?” 我這纔注意到老玖不知什麼時候站在身後。我不抱任何希望地隨口說瞭 一句:“芒康鹽井,去不?” “去!”老玖對藏族司機說,“對不住瞭,兄弟,她是我的客人”。 “美女,你給他好多錢?我八百就走!”藏族司機不甘心。 “謝謝你,大哥!我被他綁架瞭,隻能跟他走。”我不好意思地謝過司 機,跟老玖上瞭老長城車,“其實,他那車比你這破車好多瞭。” “好馬配好鞍,美女坐破車。”老玖大大咧咧地一笑,將車開齣瞭芒康 縣城。 古老鹽井的現實與傳說 在茶馬古道滇藏道,現在的214國道雲南與西藏交界的地方,有一個名 叫鹽井的小鎮。這是一個綠樹掩映的藏式小村落,絳紅色的瀾滄江洶湧而過 ,在藍天白雲下本就是一幅美麗的畫麵。 這個韆百年來名不見經傳的小鎮,卻擁有世界上獨一無二的古老製鹽技 術,以及藏式天主教堂,生活著藏族和納西族人。據說,那裏的納西民族鄉 和麯孜卡鄉至今仍在用那種古老的方法製鹽。 我們趕到鹽井,是下午三點左右。烈日當空,藍天白雲下,鹽井小鎮靜 靜綻放。沒心思在鎮上晃悠,徑直撲到江邊,一睹傳說中鹽田的風采。 鹽田是用木頭架子在江邊依山勢搭建的,高低錯落,一塊挨著一塊,中 間有狹窄的棧道相連。勤勞的當地婦女用木桶將取自鹽井的鹵水背上鹽田, 彎腰弓背,將鹵水傾瀉進鹽田裏,鹽田裏蕩漾的鹵水在陽光底下閃耀著金黃 色的光芒。如果說鹽井是深植這片土地下的根,那瀾滄江邊絳紅的鹽田就是 一簇簇火紅盛開的花。 沒人確切地知道鹽井産鹽的曆史到底有多長。至少在傳說中,已早有關 於鹽井的美麗神話。相傳很久很久以前,橫斷山脈高山峽榖裏的居民生活得 異常艱難,當地神山達美雍雪山嚮觀世音菩薩匯報瞭這裏的情況,善良的菩 薩化齣一對鳳凰來到瞭瀾滄江兩岸,化身成瞭鹽井。從此,鹽井周圍的老百 姓以賣鹽為生,過上瞭幸福的生活。 和其他産鹽地一樣,為爭奪寶貴的食鹽,戰爭在所難免。《格薩爾王傳 》裏的“羌嶺之戰”,就是記述的格薩爾王與納西王羌巴爭奪食鹽而發生的 交戰,最後格薩爾王取得瞭勝利,占領瞭鹽井,活捉瞭納西王的兒子友拉。 友拉後來成瞭格薩爾王的納西大臣,繼續管理鹽田,因此西藏有瞭唯一一個 納西民族鄉。而那種最古老、最原始的製鹽方式,據說就是從那時傳下來的 。 “鹽田像白紙一樣鋪在江邊,我卻沒一塊紙一樣的鹽田。”像民謠講的 那樣,鹽田以前是領主的私有財産,鹽民租6塊鹽田,就要把其中4塊齣産的 鹽作為租金交給領主,剩下的交完鹽稅後纔是自己的。現在鹽田也已像耕地 一樣承包到戶,並産生瞭數十戶産鹽專業戶。而對於生活在鹽井的大多數居 民來說,“半鹽半農”還是主要的生計,既有自己的鹽田,又有自己的耕地 。 製鹽,原來隻是女人的事 那裏的每一個人都知道流傳韆年的古老製鹽法:在河床上有鹽礦的地方 打井,在河岸上用木架搭建土颱鹽田,用木桶背取鹵水倒進鹽田,等待風和 陽光把鹵水曬成鹽巴。因此,我們餐桌上必不可少的鹽,正是辛勤的汗水在 風和陽光作用下的結晶。 可能與茶馬古道的商貿形式有關,男人們都趕著騾馬販鹽賣茶,這些並 不輕鬆的製鹽工作就幾乎完全成瞭女人的事。這裏的女人從小到大,也許從 未走齣過這深山峽榖,從未想過要離開瀾滄江邊,她們的一生就在鹽井和鹽 田間來迴穿梭。唯有掛在頭上、背在背上的鹵水桶,與她們相伴終身。但她 們總是笑眯眯的,或者吹著口哨,或者唱著民歌,快樂得像瀾滄江裏奔湧的 浪花。 如果說從絳紅色的鹵水,到晶瑩雪白的鹽巴,是風與太陽的潔白頌歌, 那她們黝黑外錶下,那顆純潔的心,不正是這首頌歌最純真的麯譜? 瀾滄江邊深達數米的鹽井,鹽水冒著滾滾熱氣。女人們通常分兩組交換 著背取最好的兩眼井裏的鹽水,背乾瞭,就坐在井邊休息一下,等鹽水再冒 齣來,又接著背。P2-4前言/序言

幾年前,《中國國傢地理》把這條從東到西連接上海與西藏的公路稱為 中國最美的景觀大道,318國道就一直是我的夢。這個夢的高潮部分,應該 是進入西藏以後。 有人說,318國道是中國的“66號公路”。沿著這條路,不僅可以領略 諸如長江口、錢塘江、西湖、太湖、黃山、廬山、鄱陽湖、洞庭湖、天柱山 、神農架、三峽、張傢界、武陵源、黃龍洞、峨眉山、貢嘎山、海螺溝、摺 多山、雅拉雪山、省兒山、南迦巴瓦、加拉白壘,以及珠穆朗瑪峰和希夏邦 馬峰的絕世美景。也有人說,這條幾乎一路緊貼北緯30°綫的景觀大道,更 是一條人文奇葩處處綻放的生命綫。多如牛毛的名山古刹不值一提,僅是三 星堆的發現與雪域高原的秘境就足以令世人稱奇。 一路咆哮喘息的長城老越野車,顯得沉默開車的老玖越發像頭牛,加上 他從一齣發就不再修理的頭發鬍須,進藏後他就變成瞭一頭真正的犛牛。說 心裏話,從齣發的第一天開始,我就後悔上瞭他這颱破車,更後悔選擇瞭他 這個旅伴,居然一時衝動就結伴,漫無目的地進瞭西藏。 準確地說,他的確不適閤自駕旅行,從成都發車到現在已經過去一天一 夜瞭,除瞭吃飯和睡覺,他一直驅趕著他的破車勇往直前,對車外的川西高 原美景連看也懶得看一眼。更讓人絕望的是,除瞭偶爾一個從喉嚨深處冒齣 來的“嗯”,他可以一句話也不說。 車過理塘,我不再指望他“節外生枝”地帶我去亞丁、稻城。西藏,就 這樣一聲不吭地齣現在我麵前,既在意料中,又在意料外。

在綫試讀

《迷藏:藏地秘境Ω大穿越》第1部分 芒康——茶馬古道的商道傳奇幾年前,《中國國傢地理》把這條從東到西連接上海與西藏的公路稱為中國最美的景觀大道,318國道就一直是我的夢。這個夢的高潮部分,應該是進入西藏以後。

用戶評價

這本書給我的感覺,就像是在一個迷霧繚繞的山榖中行走,時而能看到一抹亮色,時而又被濃霧籠罩,充滿瞭未知和探索的樂趣。作者的語言風格非常詩意,充滿瞭畫麵感,讓我仿佛置身於書中描繪的世界。她對景物的描寫,寥寥幾筆,就能勾勒齣山川湖海的氣勢,或者一草一木的細膩。我最欣賞的是她對人物心理的描繪,那種微妙的情緒變化,那種難以啓齒的渴望,都被她捕捉得淋灕盡緻。我仿佛能聽到他們內心的呐喊,感受到他們不為人知的憂傷。書中有很多情節,雖然看似平淡,卻蘊含著深意,需要讀者去慢慢體會。這是一種需要靜下心來,細細品味的閱讀體驗,急躁的心情是無法真正進入這本書的世界的。每一次閱讀,我都能發現新的細節,新的理解,這讓我覺得這本書的價值不僅僅在於故事本身,更在於它帶給我的思考和啓發。

評分這本書給我留下的最深刻的印象,是它那種難以言喻的氛圍。讀的時候,我總感覺自己置身於一個既熟悉又陌生的世界,充滿瞭懷舊和憂傷的氣息。作者的文字功底非常紮實,她能夠用最樸實的語言,描繪齣最動人的情感。我特彆喜歡她對人物內心世界的探索,那種細膩的情感描寫,那種對人性深處的挖掘,讓我感到非常震撼。書中的情節跌宕起伏,充滿瞭意外,每一次我都忍不住想要知道接下來會發生什麼。但同時,它又有一種莫名的節奏感,讓我在緊張的情節中,依然能夠感受到一種寜靜。這本書讓我反思瞭很多關於過去和現在,關於失去和獲得,關於愛和遺忘。它讓我明白瞭,生活就像一場漫長的迷藏,我們在其中尋找,也在其中迷失,但最終,我們都會找到屬於自己的答案。

評分我第一次閱讀這本書的時候,就被深深地吸引住瞭。作者的敘事結構非常巧妙,仿佛一張巨大的網,將所有的綫索都巧妙地串聯在一起,讓我不由自主地想要去解開這個謎團。書中的人物塑造非常成功,每一個角色都有自己獨特的個性和背景,仿佛就活生生地站在我麵前。我能感受到他們內心的掙紮,他們的愛恨情仇,他們的選擇和代價。我特彆喜歡書中對細節的處理,那些看似微不足道的描寫,卻在關鍵時刻起到瞭點睛之筆的作用,讓我對整個故事有瞭更深刻的理解。這本書不僅僅是一個簡單的故事,它更像是一部關於人生的寓言,讓我對生活有瞭新的感悟。我讀完之後,久久不能忘懷,書中的某些情節,甚至成為瞭我思考問題時的參照。它讓我明白瞭,生活中的很多事情,都需要我們去用心去感受,去細細體會。

評分這本書的封麵設計就有一種莫名的吸引力,那種淡淡的憂傷和神秘感,讓人忍不住想打開它。我最開始是被它的名字吸引的,‘迷藏’,這個詞本身就充滿瞭故事感,仿佛隱藏著什麼不為人知的秘密,或者是一場關於尋找和失落的遊戲。拿到書後,我並沒有立刻去讀,而是反復地摩挲著封麵,想象著書中可能描繪的場景。是孩童時在陽光下追逐嬉戲的迷藏,還是成年人之間心照不宣的試探與躲避?這種懸念一直吊著我的胃口。翻開第一頁,我被作者細膩的筆觸所吸引,文字如同涓涓細流,緩緩地流淌進我的心裏。她對人物內心世界的刻畫入木三分,每一個眼神,每一個細微的動作,都充滿瞭暗示和情感的張力。我似乎能看到書中人物的影子,感受到他們的喜怒哀樂,仿佛我不是在閱讀一個故事,而是在親身經曆。這種沉浸式的閱讀體驗,是我一直所追求的,而這本書,無疑做到瞭。它不僅僅是一個故事,更像是一麵鏡子,映照齣我們內心深處的情感,讓我們重新審視自己。

評分讀完這本書,我有一種難以言喻的感受,像是經曆瞭潮起潮落,又像是攀登瞭一座高峰後俯瞰萬物的開闊。作者的敘事方式非常獨特,她似乎並不急於將故事拋給你,而是像一個老練的織布匠,一針一綫地將綫索編織在一起,直到最後,你纔恍然大悟,原來一切早已鋪墊好。這種“慢熱”型的敘事,反而讓我更加投入,我需要去細細品味每一個章節,去揣摩人物之間的關係,去猜測故事的走嚮。每一次的頓悟,都帶來一種巨大的滿足感。書中對人性的復雜性有著深刻的洞察,沒有絕對的好人或壞人,隻有在特定環境下,做齣瞭自己選擇的人。這種寫實感,讓我覺得非常震撼,也引發瞭我很多關於道德和人性的思考。我特彆喜歡作者在描寫情感時的那種剋製而又深沉的方式,不張揚,卻能觸及靈魂最深處。讀完之後,我久久不能平靜,腦海裏迴響著書中的對話,想象著書中人物的未來,仿佛他們的命運也與我息息相關。

評分製作不錯,正在研究。

評分書中的西藏風土人情介紹加上書中人物似有似無的感情描述,令整本書非常加分,看到後麵真的很感動,不錯。

評分很好,到貨很快!!!

評分是去西藏前大概瞭解西藏地理 風俗的書 作者用自己的視角解讀 推薦

評分HANIMEX AUTO ZOOM 75 200 F4.5

評分很好!很不錯的産品。繼續支持京東!

評分原裝書籍、物流不錯。

評分適閤走川藏綫的人參閱,可惜這次我走的是阿裏綫。

評分紙質一般

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有