具体描述

基本信息

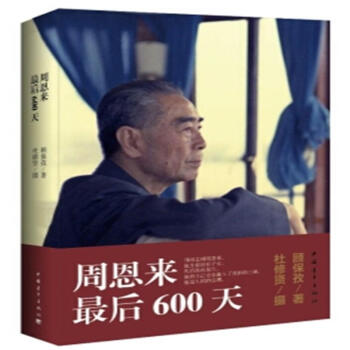

| 商品名称: 周恩来*后600天 | 出版社: 中国青年出版社 | 出版时间:2015-01-01 |

| 作者:顾宝孜 | 译者: | 开本: 16开 |

| 定价: 68.00 | 页数:572 | 印次: 2 |

| ISBN号:9787515326689 | 商品类型:图书 | 版次: 1 |

编辑推荐

著名作家顾保孜潜心多年写成,著名摄影师杜修贤(周恩来专职摄影记者)生前*后一部作品

《周恩来*后600天》收录300多幅历史照片,记录周总理*后600天令人心痛岁月,大量珍贵照片属首次面世

1972年5月12日发现癌细胞到1976年1月8日逝世

*后600天,13次大小手术,在医院接待外宾60多次,外出工作10多次,离世时体重不到60斤

他是一个老人,一个病人,还是中华人民共和国的总理

抱病履职,苦撑危局,真正做到了“鞠躬尽瘁,死而后已”

开国总理周恩来,他生前没有子女,死后没有墓穴,他将自己完全融入了祖国的土地

本书被列入“十二五”国家重点图书出版规划项目

内容提要

《周恩来*后600天》真实地记录了周恩来总理从患病、住院到逝世的*后生命岁月,生动地展现了周恩来总理与江青反革命集团进行顽强斗争并在毛泽东主席的支持下,逐步推举邓小平重新走上党和国家的领导岗位的过程,表现了周恩来总理崇高的理想信念、坚定的革命意志和伟大的人格力量。

周恩来从患病到住院,经历了两年苦撑危局的政治苦旅;从住院到逝世,又经历了600天由生到死的病痛时日。周恩来从1972年5月12日,检查出尿中有癌细胞,随后被确诊为膀胱癌。他不仅继续担负着常人难以承受的繁重工作,而且承受着来自党内外巨大的政治压力,同林彪、江青反革命集团在批判极“左”思潮、“组阁”、“反对经验主义”等重大问题上进行了顽强的斗争。他在毛泽东的支持下,逐步推举邓小平重新走上党和国家的领导岗位,为中国今后的前途和命运作出了重大贡献。自1974年6月1日住院到1976年1月8日逝世,周恩来生命的*后600天里,共做大小手术13次。周恩来生命*后的岁月,伴随着病痛、负重、伤感、离别与希望,他将自己毕生的精力全部奉献给了党和国家的事业。

作者简介

顾保孜,江苏兴化人。1957年2月出生。中国作家协会会员。现为第二炮兵政治部电视艺术中心一级编剧。著有《红墙里的瞬间》《铁血N4A》《红镜头》《中南海人物春秋》《毛泽东*后七年风雨路》《毛泽东正值神州有事时》等数十部纪实文学著作。多次获“五个一工程”图书奖、中国图书奖、解放军图书奖等奖项。

杜修贤(1926年11月-2014年6月),陕西米脂人,1945年在延安八路军电影团师从吴印咸学习摄影。1954年任新华社北京分社任摄影组组长、新华社摄影部中央新闻摄影记者。1960年起担任新华社驻中南海摄影组副组长、摄影部中央新闻组组长,新华社摄影部副主任、中央外事摄影协作小组组长。20世纪60-70年代,他先后担任周恩来、毛泽东专职摄影记者。1980年担任中国图片社副总经理,1984年离休。

目录

第一章 祸起萧墙

淡然处之

抽薪止沸

复出之路

一衣带水

南辕北辙

第二章 病魔缠身

周恩来的治疗终于提到议事日程。然而,政坛暗流涌动,权力之争加剧。

柳暗花明

求贤若渴

日理万机

如愿以偿

再度受挫

忍辱负重

改弦更张

岁月留痕

风波再起

明火执仗

第三章 困顿病榻

1974年,周恩来的病情恶化,癌症转移。他拖着重病之躯,千方百计解放了一大批被打倒的老干部。

西风残照

困顿病榻

挂肚牵心

垂暮之治

欢聚一堂

风生水起

生死一搏

情同手足

心愿已了

第四章 回天乏术

到1975年夏,周恩来体重仅剩61斤。他凭借自己在党内外的影响力,希望用生命的*后力量托举邓小平平稳接班。

惺惺相惜

以忍为阍

暗流涌动

洞察秋毫

触物生情

泪干肠断

直抒胸臆

因风吹火

逝者如斯

激浊扬清

第五章 弥留之际

1976年1月8日上午,周恩来停止了呼吸。他“鞠躬尽瘁,死而后已”,完成了人生的*后谢幕。

相濡以沫

临深履薄

油干灯尽

语重心沉

回光返照

难以回天

第六章 魂舞大地

“只见总理去,不见总理归。”成千上万的首都群众伫立在长安街两侧,用泪水与怀念为周恩来总理送行。

剖肝泣血

力不从心

天怒人怨

众怒难犯

风木含悲

*后使命

涓滴不遗

用户评价

我曾以为,《周恩来最后600天》会是一本充斥着政治术语和高深理论的书籍,但实际阅读下来,才发现它完全不是那样。这本书给我最深刻的感受,是关于“生命”的脆弱与坚韧。书中详细记录了周恩来总理在最后一段时间里,身体所经历的各种变化,那些医学上的细节,以及他如何一次次地从病痛中挺过来。我读到的是一个真实的、有血有肉的人,在与死神搏斗。他的身体在衰弱,但他精神上的光芒却愈发耀眼。书中的许多对话,展现了他对生命的珍惜,对人民的关怀,以及他对国家未来的期望。这种在生命终点线上的深刻思考,让我不禁反思自己的人生。我们常常沉溺于日常琐碎,忽略了生命本身的意义。而周总理的晚年,却在生命的最后一刻,迸发出了最耀眼的光芒,将自己的一切奉献给国家。这本书让我对“活着”有了更深的理解,也让我看到了,生命的价值,并不在于长度,而在于它所能绽放出的光芒。

评分初读《周恩来最后600天》,我原本期待的是能够深入了解某些历史事件的决策过程,或者探寻总理晚年对某些重大政治问题的思考。然而,这本书并没有走这条路。它更像是一本日记,以一种近乎白描的手法,记录了周恩来总理身体急剧衰弱的这段时期。我读到的是他如何忍受病痛,如何与病魔抗争,以及在这样的情况下,他依然在思考、在工作。书中的细节非常丰富,从他的饮食起居,到他与医生、护士的交流,再到他对国家事务的关心,都描绘得细致入微。这让我看到了一个非常真实、非常脆弱的周恩来,但同时,也看到了他内心深处那种强大的力量。他并没有因为身体的衰弱而放弃,反而以一种近乎超人的毅力,在生命的最后时刻,继续燃烧着自己的生命。这本书没有渲染,没有煽情,只是客观地呈现,却比任何华丽的辞藻更能触动人心。它让我明白,伟人的伟大,不仅仅在于他们的功绩,更在于他们在面对生死考验时的坚韧与担当。

评分这本《周恩来最后600天》实在是一本令人扼腕叹息的书。我是在一个偶然的机会下得知这本书的,当时对周恩来总理的晚年生活知之甚少,只知道他勤勉一生,鞠躬尽瘁。读完这本书,我才真正理解了“最后600天”这几个字的沉重含义。书中没有惊心动魄的政治斗争描写,更多的是记录了总理在生命最后阶段,身体状况每况愈下的细致情况。我被那些文字深深地打动了,想象着他即便在病痛的折磨下,依然牵挂着国家大事,依然保持着他特有的温和与坚毅。书中对周总理与身边工作人员的互动也进行了大量的描绘,那些朴实无华的对话,透露出人性的光辉。即使在生命的尽头,他依然关心着人民,关心着国家的未来。这本书让我对这位伟大的政治家有了更立体、更人性的认识,不再仅仅是历史书上的一个符号,而是一个有血有肉、有情感、有痛苦,但依旧令人敬仰的普通人。它让我反思,究竟是什么样的信念,支撑着一个人在巨大的身心压力下,依然能够坚持到生命的最后一刻,并将自己的一切奉献给国家。

评分《周恩来最后600天》带给我的冲击,是关于“责任”二字的深刻体会。我一直以为,在如此高位上,领导人会拥有某种“特权”或者“豁免”,可以相对轻松地面对晚年的疾病。但这本书完全打破了我的这种想法。周总理在生命的最后阶段,承受的不仅是生理上的剧痛,更是精神上的巨大压力。他明知道自己的身体已经无法支撑,但依然放不下国家,放不下人民。书中的许多片段,让我看到了他如何在弥留之际,依然坚持处理紧急事务,如何在每一次治疗后,急切地询问工作进展。这种对责任的极端执着,让我感到羞愧。我开始思考,我们普通人,在面对困难和挑战时,是否也应该有这样一种不屈不挠、将责任扛在肩上的精神。这本书没有刻意去拔高周总理,而是通过对他晚年真实状态的描绘,展现了一种超越个人利益的伟大情怀。它不仅仅是一本关于历史人物的书,更是一本关于人生价值和人生意义的教材。

评分拿到《周恩来最后600天》这本书时,我内心是带着一种敬畏与好奇的。我一直知道周恩来总理是一位伟大的领导人,但他最后的时光又是如何度过的,我知之甚少。翻开这本书,我并没有看到预想中的那种政治博弈或者宏大叙事,取而代之的是一种细致入微的生活记录。书中的每一页,都仿佛在诉说着一个普通人的抗争。我读到的是他如何与疾病缠斗,如何坚持他的工作,以及如何在每一次痛苦之后,依然保持着他特有的乐观和坚韧。那些关于他与医护人员的互动,关于他对身边人的关怀,都让我感到一种深深的温暖。即使在生命的最后时刻,他依然是一个心怀天下的人。这本书没有刻意去美化,也没有渲染,只是客观地呈现了那个时期的真实情景。它让我看到了一个伟大的政治家,在面对生命的终结时,所展现出的普通人的情感与毅力。这本书让我更加理解了“鞠躬尽瘁,死而后已”这句话的含义,也让我看到了,真正的伟大,往往就蕴含在这些平凡的坚持中。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有