具体描述

用户评价

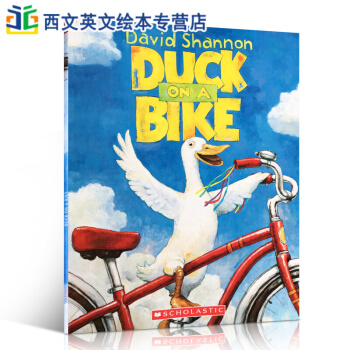

啊,这本书!拿到手的时候那种沉甸甸的质感就让人心头一热,精装本的设计果然不同凡响,边缘处理得一丝不苟,即便是偶尔翻阅粗暴些,也让人感觉它能经受住时间的考验。封面上的插图,那种看似随意的线条里,却蕴含着一股说不出的力量感,让人一眼就能感受到作者那标志性的、略带沧桑却又充满童趣的笔触。我记得我第一次翻开它的时候,正值一个周日的午后,阳光正好透过窗棂洒在书页上,那种温暖的感觉,好像一下子就将我拉回到了一个单纯的世界。这本书的装帧细节处理得非常到位,纸张的厚度适中,油墨的印制清晰,即便是那些最简单的黑白线条,也显得深邃有力。它不仅仅是一本供人阅读的读物,更像是一件值得珍藏的艺术品。每一次抚摸书皮光滑的触感,都会让我对里面的故事产生一种莫名的敬畏感。我甚至会小心翼翼地给它配上一个书套,生怕一点点灰尘或者磨损玷污了它这份朴素的美感。这种对实体书本身的喜爱,很大程度上也提升了我阅读时的心境,让我能够更专注地沉浸在文字和图画所共同营造的氛围之中,去细细品味那种经久不衰的魅力,这种仪式感是电子阅读永远无法替代的。

评分关于视觉呈现方面,这本书的独特之处在于其对“留白”的极致运用。插图的风格极其鲜明,那不是我们常见的那种色彩斑斓、过度描绘的儿童画,而是用最基础的线条,构建出一个富有想象力的世界。每一个形象的设计都充满了符号意义,它们看似简单,实则蕴含了巨大的象征价值。你几乎可以感受到画家在下笔时的那种果断和精准,没有一丝多余的笔触,每一根线条似乎都在为故事服务,而不是自我炫耀。特别是人物的肢体语言和面部表情的刻画,虽然线条极简,却能完美地传达出角色的喜悦、失落、满足与疲惫。这种极简美学,反而迫使读者的大脑要参与到“再创造”的过程中去,去填充那些未被描绘出的细节和情感背景。我特别喜欢它在场景转换时的处理方式,那种一气呵成的画面推进,让故事的流动性非常强,即使没有复杂的背景描绘,你也能清晰地感知到时间在流逝,季节在更替,世界在变化。这是一种高级的视觉沟通方式,它尊重读者的智力,不把所有东西都喂到嘴边,而是提供一个骨架,让读者自己去感受血肉的丰满。

评分翻开内页,那种扑面而来的叙事节奏感简直是教科书级别的示范。作者的文字功底深厚得令人咋舌,寥寥数语,却能勾勒出无比复杂的情感图景。它的语言风格极其简洁,甚至有些像是寓言诗,但字里行间流淌出的那种韵律感,让人在朗读时自然而然地就找到了那个恰到好处的停顿和重音。我发现,即便是成年人,在初次接触这种看似简单的叙事结构时,也会被它那种直击人心的力量所震撼。它不像那些堆砌辞藻的文字那样故作高深,而是用最纯粹的词汇,探讨着最深奥的人性主题。每一次阅读,都会因为我自身阅历的增加,而捕捉到之前未曾察觉的细微层次。比如第一次读,可能只是觉得“哦,这是一个关于分享的故事”,但读到第三遍,你就会开始思考,那种无私的付出背后,是否隐藏着某种更深层次的、关于“存在”的哲学探讨。作者的叙述技巧高超,他知道什么时候该留白,什么时候该点睛,这种对叙事张力的精准拿捏,使得整本书的阅读体验充满了回味无穷的张力,让人读完后久久不能平静,需要时间消化那份纯粹的情感冲击。

评分这本书带给我的情感共鸣,是一种跨越年龄和文化的普遍体验,这一点尤其令人赞叹。它似乎触及到了人类关系中最核心、最原始的那些驱动力——给予、索取、满足、失落、以及对归属感的恒久追寻。这种情感的穿透力,是很多同类作品难以企及的。我发现,不同人生阶段去阅读它,总能带给人全新的感悟。在年少时读,可能更多关注的是表面的情节和角色间的互动;但当我们步入成年,背负起生活的重担之后,再回味其中的某些细节,那种酸楚和释然交织的情感会瞬间涌上心头。它不是那种给你提供简单答案的书籍,它更像一面镜子,映照出我们在人际交往中的复杂动机和付出的代价。这本书的厉害之处在于,它用最温柔的笔触,探讨了最残酷的现实主题,但同时又给予了一种近乎原谅的、宽宏大量的视角。这种平衡感拿捏得极好,让人在被触动的同时,也感到一种被理解的慰藉,仿佛作者洞悉了我们内心深处最柔软也最脆弱的那一部分。

评分从阅读体验的整体构建来看,这本书的结构设计堪称巧妙,它建立了一种近乎循环往复的叙事模型,但每一次循环都伴随着深刻的意义递进。它不像线性叙事那样一味向前,而是通过重复出现的元素和情境,营造出一种史诗般的、绵延不绝的生命感。这种重复不是枯燥的,反而像音乐中的主题变奏,每一次回归都能让你感受到时间的力量和不可逆转的特性。作者似乎在用这种结构暗示着生命周而复始的规律,以及个体在时间洪流中的角色变化。更令人称奇的是,尽管主题深沉,全书的阅读过程却保持了一种令人惊讶的流畅性,丝毫没有晦涩感。你可以非常快速地一口气读完,但那种情绪上的回响却会在你合上书本之后持续发酵很久。这种“快读慢回味”的特性,使得它成为了一个理想的分享读物——你可以轻松地递给任何人,但他们带走的收获却会因人而异,这正是优秀文学作品所应具备的生命力:它为你打开了一扇门,但门后的风景需要你自己去探寻和定义。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![I Love You As Much...Board Book我爱你就像…,纸板书 英文原版 [平装] [2-7岁] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/19009022/550be682Nf70d985d.jpg)

![Sideways Stories from Wayside School歪歪小学的奇怪故事 英文原版 [平装] [13岁及以上] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/19009680/5608b837N389065a5.jpg)

![Garfield Fat Cat 3-pack: Vol. 5 [平装] [NA--NA] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/19014927/038f1a58-7bce-4af4-bffd-046de146b67b.jpg)

![The Portrait of a Lady[贵妇的肖像] [平装] [NA--NA] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/19017125/c71f34c4-e0b0-42a4-857a-b1b80b17334b.jpg)

![The Carrie Diaries 凯莉日记 [平装] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/19026864/5784cd74Nb1bcfd98.jpg)

![The Summer of the Swans (Puffin Modern Classics) 夏日天鹅 [平装] [8岁及以上] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/19038987/1bfb1efe-655d-469e-8081-911185cc0208.jpg)

![Take Ivy [精装] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/19041602/fb98e4c3-0d59-41e4-84bd-f16efbede840.jpg)