具体描述

内容简介

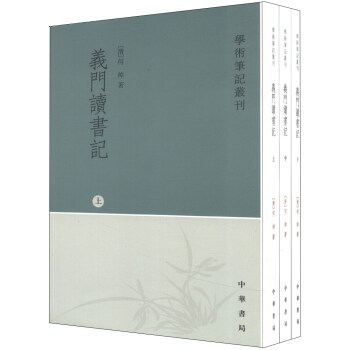

义门读书记是清代著名学者何焯发正经义、评阅史书、阐释诗文的一部内容丰富的读书。内页插图

目录

上册点校说明

凡例

第一卷 大学

第二卷 中庸

第三卷 论语上

第四卷 论语下

第五卷 孟子上

第六卷 孟子下

第七卷 诗经上

第八卷 诗经下

第九卷 左氏春秋上

第十卷 盖民春秋下

第十一卷 谷梁春秋

第十二卷 公羊春秋

第十三卷 史记上

第十四卷 史记下

第十五卷 前汉书 纪

第十六卷 前汉书 表志

第十七卷 前汉书 列传

第十八卷 前汉书 列传

第十九卷 前汉书 列传

第二十卷 前汉书 列传

第二十一卷 后汉书 纪

第二十二卷 后汉书 列传

第二十三卷 后汉书 列传

……

中册

下册

精彩书摘

吾日三省吾身章忠信所以进德也。故曰得为学之本。传习是业。人生日用要务。如事亲从兄。处事接物。何往非切于身。乃独约举三者。不亦疎乎。须认取省字。盖省察工夫必加意于易忽之处。乃为至精至密。人生为己谋无不尽。为己之私慝谋亦无不尽。至于泛泛悠悠之人。则容有不忠者矣。人于父兄之前。不敢不以实。君上之前。不敢不以实。至于相狎相等之友。则容有不信者矣。人于苦心劳力所得。未有不益求精熟者。至于见成传授。出口入耳。得之甚易。视之无难。则容有不习者矣。于此日加省察。乃不惟日用要务皆反身而诚。且至精至密。他人易忽之处。工夫无所遗矣。如此看三不字。正极包括周备。非疎漏也。乃安溪先生看此章书之大意。三者皆要从身字认取。而用先生之说细细洗发。为人谋而不忠乎。人字对下朋友言之。道千乘之国章何以聚人。日财。故为政莫先于戒专利。若侈用无节。则财匮。不得不出于聚敛矣:故敬信之后郎继之以节用也。然民之疾苦。非上所能尽知。苟其虑之不周。虽有良法美意。庸有不被其泽者。必随时随事常存爱人之心。而后能以身体之。民生可得而遂也。世得云。以时只是重。农。故归于务本。而五者皆是论其所存。正德问文尚如此分晓。东汉韦彪云。农人急于务而苛吏夺其时。欲急其所务。当先除其所患。是末句善据。注。五者反复相因。各有次第。按。各有次第。乃读经之要法也。……

前言/序言

用户评价

我一直觉得,好的书籍不仅是知识的载体,更是思想的火花。这套书在内容编排上的匠心独到,让我对“义门读书记”这个主题有了更深层次的理解。它不仅仅是对某些经典文本的简单解读,更像是一场跨越时空的思想碰撞。阅读过程中,我发现作者的论述逻辑严密,层层递进,对于一些晦涩的观点,作者总能找到恰当的比喻或例证来加以阐释,使得原本难以捉摸的学理变得清晰明了。我尤其欣赏其中对细节的把握,那种对原著的尊重与批判性继承,体现了作者深厚的学术功底。对于那些真正想要深入钻研某一领域,而不是只求皮毛的读者来说,这样的系统性梳理无疑是提供了坚实的阶梯。

评分这套书的阅读体验,很大程度上得益于其流畅且富有韵律感的文字风格。虽然是学术著作,但作者的笔触并不僵硬,反而有一种文人的风骨和对所研习对象的深情。竖排的版式让阅读的节奏感变得非常自然,目光顺着文字的走向,心绪也跟着沉静下来。我注意到,作者在引用他人观点时,过渡处理得非常巧妙,使得整本书读起来像是一气呵成的长篇论述,而不是生硬的章节堆砌。这种行文的优雅,让枯燥的学术探讨也变得生动起来,仿佛能感受到作者在案头苦思冥想时的神态。对于那些在阅读过程中对文字美感也有所追求的读者来说,这绝对是一种享受。

评分这套书的装帧设计真是让人眼前一亮,那种厚重的质感,仿佛一下子把我拉回了那个需要认真对待知识的年代。纸张的选择也很考究,墨色清晰,即便是久读也不会感到视觉疲劳。拿到手的时候,那种沉甸甸的感觉就让人觉得分量十足,这绝不是那种浮于表面的快餐读物能比拟的。尤其是繁体竖排的版式,对于我们这些习惯了传统阅读方式的人来说,简直是如沐春风,每一次翻页都像是在进行一场与古籍的对话。我特地找了一个安静的午后,泡上一壶茶,慢慢地沉浸其中,那种沉静的阅读体验,是现在很多出版物难以给予的。装帧细节上看得出出版方的用心,每一页的排版都经过了精心的设计,既保持了古籍的韵味,又不失现代阅读的舒适度,非常值得收藏。

评分总而言之,这是一套值得反复翻阅的宝藏级别读物。它不仅仅是知识的积累,更是一种思维方式的熏陶。我在阅读时,常常会产生一种“茅塞顿开”的感觉,很多原本困扰我的问题,在作者的梳理下迎刃而解。这套书的价值,并不在于它提供了多少标准答案,而在于它教会了我们如何更深入、更批判性地去审视和理解那些重要的思想遗产。对于希望在学术道路上走得更远、更稳健的同道中人来说,能够拥有并细细品读这样的著作,无疑是一种幸运。我已经开始期待未来能有机会进一步探讨书中的某些论点了。

评分很久没有遇到如此让人感到“有料”的学术著作了。我通常阅读学术书籍会比较挑剔,很多作品往往是“高开低走”,开篇引人入胜,中间却开始空泛。然而,这套书从头至尾都保持了极高的信息密度和思想的穿透力。它没有使用过多华丽辞藻去粉饰太平,而是用扎实的研究和严谨的论证来支撑观点。每一次读完一个小章节,我都会停下来反复咀嚼,因为里面蕴含的思考深度,绝不是一扫而过就能消化的。对于我正在进行的研究课题而言,这本书提供了一些全新的视角和参考框架,极大地拓宽了我的思路。可以说,它是一本能够让你真正“动脑子”的书,而不是仅仅被动接受信息的工具书。

评分何义门是大家,值得一读

评分很好,喜欢。

评分此用户未填写评价内容

评分目前这套丛书购了两种:《义门读书记》《越缦堂读书记》。慢慢品读。

评分有影响的学术笔记。正好最近要用上。

评分好看好看不错吧很好的好

评分很好的书,正版价格也划算,满意!读书可以使自己的知识得到积累,君子学以聚之。总之,爱好读书是好事。让我们都来读书吧。 其实读书有很多好处,就等有心人去慢慢发现. 最大的好处是可以让你有属于自己的本领靠自己生存。 让你的生活过得更充实,学习到不同的东西。高尔基先生说过:“书籍是人类进步的阶梯。”书还能带给你许多重要的好处。 多读书,可以让你觉得有许多的写作灵感。可以让你在写作文的方法上用的更好。在写作的时候,我们往往可以运用一些书中的好词好句和生活哲理。让别人觉得你更富有文采,美感。 多读书,可以让你全身都有礼节。俗话说:“第一印象最重要。”从你留给别人的第一印象中,就可以让别人看出你是什么样的人。所以多读书可以让人感觉你知书答礼,颇有风度。 多读书,可以让你多增加一些课外知识。培根先生说过:“知识就是力量。”不错,多读书,增长了课外知识,可以让你感到浑身充满了一股力量。这种力量可以激励着你不断地前进,不断地成长。从书中,你往往可以发现自己身上的不足之处,使你不断地改正错误,摆正自己前进的方向。所以,书也是我们的良师益友。 多读书,可以让你变聪明,变得有智慧去战胜对手。书让你变得更聪明,你就可以勇敢地面对困难。让你用自己的方法来解决这个问题。这样,你又向你自己的人生道路上迈出了一步。 多读书,也能使你的心情便得快乐。读书也是一种休闲,一种娱乐的方式。读书可以调节身体的血管流动,使你身心健康。所以在书的海洋里遨游也是一种无限快乐的事情。用读书来为自己放松心情也是一种十分明智的。 读书能陶冶人的情操,给人知识和智慧。所以,我们应该多读书,为我们以后的人生道路打下好的、扎实的基础!读书养性,读书可以陶冶自己的性情,使自己温文尔雅,具有书卷气;读书破万卷,下笔如有神,多读书可以提高写作能力,写文章就才思敏捷;旧书不厌百回读,熟读深思子自知,读书可以提高理解能力,只要熟读深思,你就可以知道其中的道理了;感受世界的不同。 不需要有生存的压力,必竞都是有父母的负担。 虽然现在读书的压力很大,但请务必相信你是幸福的。 在我们国家还有很多孩子连最基本的教育都没办法享受的。 所以,你现在不需要总结,随着年龄的成长,你会明白的,还是有时间多学习一下。 古代的那些文人墨客,都有一个相同的爱好-------读书.书是人类进步的阶梯.读书是每个人都做过的事情,有许多人爱书如宝,手不释卷,因为一本好书可以影响一个人的一生.读一些有关写作方面的书籍,能使我们改正作文中的一些不足,从而提高了我们的习作水平.读书的好处还有一点,就是为我们以后的生活做准备.那么,读书有哪些好处呢?1读书可以丰富我们的知识量.多读一些好书,能让我们了解许多科学知识.2读书可以让我们拥有千里眼.俗话说的好;秀才不出门,便知天下事;运筹帷幄,决胜千里.多读一些书,能通古今,通四方,很多事都可以未卜先知.3读书可以让我们励志.读一些有关历史的书籍,可以激起我们的爱国热情.4读书能提高我们的写作水平.

评分早在元朝末年(惠宗年间),何家在苏州是世代出名的义门,不仅教育家族子弟,还收

评分此用户未填写评价内容

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有