具体描述

编辑推荐

内容简介

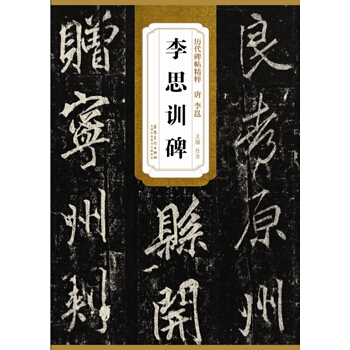

《房梁公碑》又称《房玄龄碑》,褚遂良书。褚遂良书写此碑时五十三岁,书风与早期大不一样,姿势活泼、遒劲俊逸,为褚遂良书法中婉媚多姿的代表,也是褚书走向成熟的标志,为广大书法爱好者、研习者常用的临习范本。

作者简介

李伟鹏,男,四川南川人。中国书法家协会会员,重庆市书法家协会理事,重庆九龙坡区书协副主席,重庆市书法艺术研究院研究员,现就职于四川美术学院图书馆。1987年获全国首届书法知识百题竞赛二等奖,1989年获全国高等院校师生书法评展优秀奖,作品在中国美术馆展出,1991年获第二届全国电视书法篆刻大赛二等奖,同年又获西泠印社第二届全国篆刻作品评展优秀奖,1992年被四川美术学院国画系聘为客座书法篆刻教师,1993年获纪念毛泽东诞辰100周年中华当代文化精粹博览会大奖赛二等奖。

内页插图

目录

一、出版说明

二、图录

三、历代著录辑要

前言/序言

《房梁公碑》,亦称《房玄龄碑》,唐永徽三年(652年)立,褚遂良书。

碑原在陕西省醴泉县昭陵乡刘东村房玄龄墓前,1975年移入昭陵博物馆。碑身首高385厘米,下宽136厘米,厚45厘米。额题『大唐故左仆射上柱国太尉梁文昭公碑』,篆书四行十六字;碑文正书三十五行,满行八十一字。现今碑上文字除上部尚可辨认外,其余均凿损磨灭,存字寥寥。

碑主房玄龄是初唐的著名良相,杰出谋臣。他出身于书香门第官宦之家,早年跟随秦王李世民征战,是李世民最重要的谋士。李世民登基后,为中书令(宰相),执掌政务,总领百官,制定典章,主持律令,是贞观之治的重要实施者,恪守职责,不自居功,后世以他和杜如晦为良相的典范。薨于贞观二十二年(648年)。贞观十一年(637年)房玄龄获封梁国公,故世亦称其为房梁公。房玄龄也是一位善书者,窦臮《述书赋》评其书为『雅而能和,稳而不讹。精神正气,胸臆余波』。房玄龄在新旧《唐书》均有传,其名、字在新旧《唐书》中互不相同,历代著录多有讨论。《旧唐书》:『玄龄名乔,字玄龄。』《新唐书》:『房玄龄,字乔。』碑文与《新唐书》相同,故多从碑。

碑的撰、书人姓名已被凿损,撰文者不详,北宋赵明诚时,碑后结衔处尚能见有『修国史河南公』,因此他考定书者为褚遂良,字画也相符,历代皆从之。该碑的刊立时间碑文没有记载,玄龄薨时的时间也被凿损,历代著录多据文献考证,王昶《金石萃编》考证较详,薨时为贞观二十二年,立碑之时为永徽三年。立碑之时去薨时已四年矣。

书碑者褚遂良也是唐李世民朝的重臣,曾官至中书令,获封河南公。新旧《唐书》均有传。其书法艺术在当时就颇负盛名,虞世南去世后,唐太宗感叹『无与论书者』,魏征将褚遂良推荐给他,李世民便封其为侍书。《伊阙佛龛碑》是贞观十五年(641年)魏王李泰为他的母亲长孙皇后所立,能为长孙皇后书碑,亦可见褚遂良在初唐书法界的地位之高。

褚遂良的书法对后世影响很大,后人评其为初唐四大家之一。其传世作品不多,可靠的碑刻作品有四件,除此碑和前面提到的《伊阙佛龛碑》外,还有《孟法师碑》、《雁塔圣教序》。此碑书法风格似《雁塔圣教序》,但更加瘦硬劲健,韵致也更为超迈绝俗,因此有赏鉴者评此为褚书第一,也不无道理。该碑镌刻精细,瘦细笔划中的枯笔也刻画毕露,其技神乎。

昭陵诸碑多遭人为凿损,因当初的赫赫陵园后沦为荒冢废墟,有的就成了庄稼地,碑便矗立或倒卧在庄稼地里,当地人讨厌拓碑、观碑者踩坏庄稼,故凿字损碑,以期阻止访碑者的到来,《房梁公碑》即是这样被凿损的碑之一。这种凿损的行为很早就开始了,北宋时欧阳棐、赵明诚的著录就已是『文字摩灭,断续不可考究』,我们今天看到的宋拓本也说明了这一点。

因碑凿损严重,传拓不多。宋拓本亦只见贾似道旧藏本,此本后归清成亲王永瑆,清末归李在铦,民国时归赵尔巽,今不详所在。流传中,拓本曾遭火厄,幸在所损不多,现最后几页还能看到火劫后的痕迹。此本虽为流传于世的最好拓本,存字最多,但所拓也仅碑的上半截,其中还有不少是已被凿损了的字,如按未被凿损的字统计,则每行只有最上端的三十字左右。民国时期赵尔巽曾将此拓本石印少量以飨同好,印制尚佳,不在神州国光社更早时的珂罗版印本之下。本书即据赵尔巽石印本影印。

用户评价

这本书的叙事方式带着一种近乎散文诗般的韵律感,这使得原本可能显得严肃的历史叙述变得生动而富有感染力。作者擅长运用生动的意象和精妙的比喻来描绘人物的心境和事件的转折,读起来一点都不觉得乏味。它不像一些传统史书那样冷冰冰地罗列事实,而是注入了丰富的人文关怀和细腻的情感色彩。我尤其喜欢其中对于历史人物性格侧面的刻画,那些曾经只存在于教科书中的名字,在作者的笔下变得有血有肉,他们的挣扎、他们的抉择、他们的无奈,都跃然纸上。这种文学性的提升,极大地拉近了我们与历史的距离,让我们能够从更有人情味的角度去理解历史的必然与偶然。

评分这本书真是让人眼前一亮,它不仅仅是一本普通的历史读物,更像是一扇通往那个遥远时代的窗户。从翻开扉页的那一刻起,我就被作者那精湛的笔触所吸引。他对于那个时代背景的铺陈,既有宏观的梳理,又不失细节的刻画,仿佛能让人身临其境地感受到初唐时期的那种勃勃生机与暗流涌动。书中对社会风貌、文化习俗的描绘,细腻入微,让我对那个时期的生活图景有了更立体、更深刻的理解。尤其是在论述一些重大事件和人物思想演变时,作者展现出了极高的思辨能力,他的观点新颖独到,总能在看似平常的叙述中挖掘出不为人知的深层逻辑。读完之后,我感觉自己不仅仅是获取了知识,更是完成了一次精神上的洗礼,极大地拓宽了我的历史视野。这本书的行文流畅自然,文笔典雅又不失活泼,即便是一些专业性较强的内容,也被作者用通俗易懂的方式娓娓道来,使得阅读体验非常愉悦。

评分这本书的装帧设计和排版布局也值得称赞。纸张的质感温润舒适,拿在手上有一种沉甸甸的历史厚重感。更重要的是,版面设计非常人性化,字体大小适中,行距疏密得当,即便是长时间阅读,眼睛也不会感到疲劳。在内容组织上,作者似乎对读者的阅读节奏有着精准的把握。章节之间的过渡自然流畅,逻辑链条清晰可见,使得读者可以非常顺畅地跟随作者的思路进行思考,不会产生任何理解上的断裂感。这种对细节的关注,体现了出版方和作者对阅读体验的尊重。它让我在沉浸于那个复杂历史世界的过程中,始终保持着一份舒适和专注,这在学术性较强的书籍中是相当难得的体验。

评分坦白说,我拿起这本书的时候,并没有抱有太高的期望,毕竟涉及到这么一个特定历史时期的作品,很容易流于表面或者陷入枯燥的考据。然而,这本书完全颠覆了我的预期。它最让我称道的是其严谨的治学态度和扎实的研究功底。每一个论断的提出,都建立在大量的史料基础之上,注释详实且精准,这对于一个注重知识溯源的读者来说,是极其重要的品质。作者在处理史料时,显示出极高的批判性思维,他并不盲目地接受传统观点,而是敢于提出质疑,并通过合理的逻辑推理,构建出自己更具说服力的解释体系。这种探索精神,让阅读过程充满了智力上的挑战和乐趣。它不只讲述“是什么”,更深层次地探讨了“为什么会是这样”,这种对历史深层动因的挖掘,使整本书的价值得到了极大的提升。

评分我必须强调,这本书的价值远超出了对特定人物或事件的简单介绍。它提供了一种观察历史变迁的独特视角和方法论。作者在分析初唐时期政治生态时,所运用的分析框架,具有很强的普适性和启发性,让人联想到我们当下的社会结构和权力运作。它教会我的,是如何以更具穿透力的眼光去看待事物的表象,如何从细微之处洞察宏大趋势。这本书不仅是对过去的梳理,更像是对当下的一种深刻反思与启示。阅读完后,我感觉自己的思维模式被打开了一个新的维度,那种知识带来的满足感和对世界理解的深化,是难以用金钱衡量的。这是一部值得反复品读、常读常新的佳作。

评分扑墨拓法 传拓用的扑子用白布或绸缎包棉花和油纸做成,内衬布两层,一头绑扎成蒜头型,按所拓碑刻、器物的需要,可捆扎成大、中、小三种扑子。把扑包喷水潮润,用笔蘸墨汁刷在拓板上,用扑子揉匀,如用双扑子,可先在下面扑子上蘸墨,然后两扑子对拍把墨汁揉均,再往半干纸上扑墨,第一遍墨必须均匀,扑三四遍墨见黑而有光即可。传拓摩崖石刻等,因摩崖崖面粗糙,可用白布包谷糠、头发、砂粉、锯末等做成扑子,将双扑子蘸墨揉匀后再拓凸凹不平的摩崖刻字。陕西省西安碑林传拓工作者,用马尾鬃制成罗底,然后内衬毡子、旧毛料做成罗底扑子,只用单个罗底扑子和一块拓板,拓出的碑刻拓片效果也很好。

评分经典碑帖,很好的版本

评分碑帖传拓方法主要有擦墨拓、扑墨拓两大类,还有蜡墨拓、镶拓、响拓等。

评分扑墨拓法 传拓用的扑子用白布或绸缎包棉花和油纸做成,内衬布两层,一头绑扎成蒜头型,按所拓碑刻、器物的需要,可捆扎成大、中、小三种扑子。把扑包喷水潮润,用笔蘸墨汁刷在拓板上,用扑子揉匀,如用双扑子,可先在下面扑子上蘸墨,然后两扑子对拍把墨汁揉均,再往半干纸上扑墨,第一遍墨必须均匀,扑三四遍墨见黑而有光即可。传拓摩崖石刻等,因摩崖崖面粗糙,可用白布包谷糠、头发、砂粉、锯末等做成扑子,将双扑子蘸墨揉匀后再拓凸凹不平的摩崖刻字。陕西省西安碑林传拓工作者,用马尾鬃制成罗底,然后内衬毡子、旧毛料做成罗底扑子,只用单个罗底扑子和一块拓板,拓出的碑刻拓片效果也很好。

评分开皇(隋文帝年号)中,天下混一,皆谓隋祚方永,玄龄密白父曰:“上无功德,徒以周近亲,攘神器有之,不为子孙立长久计,淆置嫡庶,竟侈僭,终当内相诛夷。视今虽平。其亡、跬可须也。”隋末大乱,于渭北投归李世民,任秦王府记室,屡从秦王出征,网罗人才,协助李世民削平群雄登上帝位。李世民称赞他有“筹谋帷幄,定社稷之功”,与初唐其他二十三位开国功臣一起由画圣阎立本画像并供奉于“凌烟阁”。其以一介书生建功立业“画像上凌烟阁”事世受文人墨客们推崇。晚唐诗人李贺在诗《南园》中感叹:“男儿何不带吴钩?收取关山五十州。请君暂上凌烟阁,若个书生万户侯?”隋唐嘉话

评分梁国文昭公房玄龄,唐代初年著名良相、杰出谋臣,大唐“贞观之治”的主要缔造者之一。他是一位出身“书香世家”的纯正儒生,跟随秦王十年艰辛征战;终生“效父清白”的饱学之士,辅佐太宗二十载稳任首宰。房玄龄智能高超、功勋卓越、地位显赫。但他善用伟才、敏行慎吉、自甘卑下、常行让贤。“群星捧月月隐平,治世夜空灿月明”,是对他特有的名臣气度、良相风格的赞言。作为一名雅士,他颇具可佩可学的典范;作为一代勋臣,他堪称可歌可颂的英贤。值得一提的是,有人认为房玄龄是今天淄博人,其根据就在于《唐书》中房玄龄是“齐州临淄人”的记载。这是一种误解。隋唐的“齐州”并非汉魏时的齐郡,而是济南郡所在地。隋朝末期,济南郡一带曾一度改称临淄郡,所以《唐书》说他是“齐州临淄人”。另外,《新唐书·宰相世系表》记载,房玄龄的祖先“随慕容德南迁,因居济南。”这也从一个侧面证明了房玄龄确是济南人,而非淄博人。[1]房玄龄,(579年~648年),别名房乔,字玄龄(一说名玄龄,字乔松),汉族,齐州临淄人(今山东淄博市临淄区齐都镇南马坊村),是中国唐朝时的开国宰相。其父房彦谦,大业(六o五至六一六)时为泾阳令,谥定伯。善草隶。《北史本传》。玄龄博览经史,工书善文,18岁时本州举进士,先后授羽骑尉、隰城尉。隋末大乱,李渊率兵入关,玄龄于渭北投李世民,屡从秦王出征,参谋划策,典管书记,任秦王府记室。每平定一地,别人争着求取珍玩,他却首先为秦王幕府收罗人才。他和杜如晦是秦王最得力的谋士。唐武德九年(626年)他参与玄武门之变的策划,与杜如晦、长孙无忌、尉迟敬德、侯君集五人并功第一。唐太宗李世民即位,房玄龄为中书令。贞观三年(629年)二月为尚书左仆射,监修国史。十一年封梁国公。与杜如晦、魏征等同为太宗的重要助手。至十六年七月进位司空,仍综理朝政。曾受诏重撰《晋书》。太宗征高句丽时,他留守京师。二十二年病逝,玄龄公去世后谥号“文昭”,配享太宗庙廷,陪葬昭陵。

评分很好的书,用心编辑,强烈推荐。

评分盖闻翊亮天仪,处师臣者参圣;丹青景化,应图纬者邻几。若乃(阙一字)灵(阙)之表,经纶帝绩,仰代元造之功,论道太阶,独见於文昭公矣。公讳元龄,字(阙五字)人也。(阙)河(阙一字)继响承家镇闻韶之雅俗。曾祖(阙一字)后魏(阙一字)安太守袭(阙二字)武(阙三字)历清(阙)皇朝赠徐州都督临淄定公,政以礼成,教由言满,通德之门早闻(阙)精通未兆同后邰之克嶷,良由自然,体曲�钪�多才,非(阙)年十有八,俯从宾贡,澹乎藏器,世莫能知。吏部侍郎(阙二字)基(阙二字)之(阙)之(阙十字)成(阙一字)简诏徵硕老,典校缺文,自非学拟更生,方膺妙选。(阙五字)得(阙二字)公以(阙)外(阙一字)几序缠怀,终身永切,至哉天性,独越人灵,於时道(阙)以(阙四字)之鉴方深,在殷忧而未�冢�隐如之寄斯重,太宗时称元帅,乃命公为记室。於是临戎习礼,奉(阙一字)司(阙一字)之(阙)敌飞箭下亿丈之城。故以敷畅军谋,弼舞干而制胜,宏宣庙略,(阙)公为冠首,累加上柱国,封临淄侯,俄而衅(阙三字)祸胎滋蔓,(阙一字)叔(阙一字)兵(阙)而(阙一字)主约沈族以酬恩,俄然内(阙三字)英威慕统,引以为右庶子,(阙十二字)太宗御历,迁中书令,封邢国公,邑三千户,实食(阙一字)州赋一千三百户,(阙)高祖太宗二实录合册岁赍(阙一字)周(阙四字)代史合三百(阙一字)七(阙二字)复(阙)独(阙五字)矣。俄迁尚书左仆射,当朝作纪巨(阙二字)分(阙一字)国(阙二字)鸿(阙一字)必举(阙一字)衡(阙)高祖升遐,帝不言政,吉凶机务,大小责成,园寝规(阙二字)副(阙)喻奄宅於龟蒙,公固辞裂土,诏从其义,寻加太子少师,(阙二字)二(阙一字)并(阙)土斯平。致河图於东序。洎乎今上升储,道光守器,长春(阙二字)方嗣虞风仙(阙一字)流声(阙一字)扬(阙一字)化(阙)风(阙七字)寓故藉羲驭之功,少海浮霄。尚假朝宗之助,增天益峻,意在兹乎。寻而(阙)拨乱饮雪披榛,晚赞天成,忧深责厚,罄其心力,遘此沈(阙一字)古人有言曰:形大劳(阙)太宗惊其色忧。亲加察问,方依实奏,帝用怃然,驰遣良医,并赍御药。(阙)殊不(阙一字)身忄曷视光阴,益深忧国。高阳公主为其子妻,附(阙一字)谏(阙二字)逾(阙)将第三子遗则为朝散大夫,使及目前,见其通显,恩波(阙四字)无(阙)太宗俯阅巨川,悼藏舟之夜失,今上缅惟过隙(阙三字)之(阙三字)绍(阙)阳(阙十一字)鼓(阙一字)班剑册人,葬事所须,并令优给,仍特降旨,许(阙一字)墓碑(阙二字)遂(阙二字)臣之(阙)并(阙三字)神契德洞天经体孝(阙四字)形(阙一字)少(阙一字)徒谶(阙一字)瑶光而识(阙二字)岁逾(阙)山不复,逝水无追,家(阙四字)与而谋曰昔(阙一字)国怀(阙三字)音(阙)辰精降说,华灵诞震。台岳资神,齐光含峻。(阙一字)我(阙一字)纲(阙二字)掩(阙一字)道契文(阙一字)声(阙)圣贤同德,君臣协志,穹壤(阙一字)平幽遐必(阙一字)革(阙一字)从(阙一字)羁(阙)郁�4实窕溃�始发如纶,俄成壮观,(阙二字)总务玉铉调(阙一字)仪形济济(阙)门当鲁馆,邸照姬车,卜居昭俭,(阙二字)防奢礼崇身约,(阙一字)迩情遐。(阙)易(阙二字)道难明德晖不昧,环景齐明。

评分盖闻翊亮天仪,处师臣者参圣;丹青景化,应图纬者邻几。若乃(阙一字)灵(阙)之表,经纶帝绩,仰代元造之功,论道太阶,独见於文昭公矣。公讳元龄,字(阙五字)人也。(阙)河(阙一字)继响承家镇闻韶之雅俗。曾祖(阙一字)后魏(阙一字)安太守袭(阙二字)武(阙三字)历清(阙)皇朝赠徐州都督临淄定公,政以礼成,教由言满,通德之门早闻(阙)精通未兆同后邰之克嶷,良由自然,体曲�钪�多才,非(阙)年十有八,俯从宾贡,澹乎藏器,世莫能知。吏部侍郎(阙二字)基(阙二字)之(阙)之(阙十字)成(阙一字)简诏徵硕老,典校缺文,自非学拟更生,方膺妙选。(阙五字)得(阙二字)公以(阙)外(阙一字)几序缠怀,终身永切,至哉天性,独越人灵,於时道(阙)以(阙四字)之鉴方深,在殷忧而未�冢�隐如之寄斯重,太宗时称元帅,乃命公为记室。於是临戎习礼,奉(阙一字)司(阙一字)之(阙)敌飞箭下亿丈之城。故以敷畅军谋,弼舞干而制胜,宏宣庙略,(阙)公为冠首,累加上柱国,封临淄侯,俄而衅(阙三字)祸胎滋蔓,(阙一字)叔(阙一字)兵(阙)而(阙一字)主约沈族以酬恩,俄然内(阙三字)英威慕统,引以为右庶子,(阙十二字)太宗御历,迁中书令,封邢国公,邑三千户,实食(阙一字)州赋一千三百户,(阙)高祖太宗二实录合册岁赍(阙一字)周(阙四字)代史合三百(阙一字)七(阙二字)复(阙)独(阙五字)矣。俄迁尚书左仆射,当朝作纪巨(阙二字)分(阙一字)国(阙二字)鸿(阙一字)必举(阙一字)衡(阙)高祖升遐,帝不言政,吉凶机务,大小责成,园寝规(阙二字)副(阙)喻奄宅於龟蒙,公固辞裂土,诏从其义,寻加太子少师,(阙二字)二(阙一字)并(阙)土斯平。致河图於东序。洎乎今上升储,道光守器,长春(阙二字)方嗣虞风仙(阙一字)流声(阙一字)扬(阙一字)化(阙)风(阙七字)寓故藉羲驭之功,少海浮霄。尚假朝宗之助,增天益峻,意在兹乎。寻而(阙)拨乱饮雪披榛,晚赞天成,忧深责厚,罄其心力,遘此沈(阙一字)古人有言曰:形大劳(阙)太宗惊其色忧。亲加察问,方依实奏,帝用怃然,驰遣良医,并赍御药。(阙)殊不(阙一字)身忄曷视光阴,益深忧国。高阳公主为其子妻,附(阙一字)谏(阙二字)逾(阙)将第三子遗则为朝散大夫,使及目前,见其通显,恩波(阙四字)无(阙)太宗俯阅巨川,悼藏舟之夜失,今上缅惟过隙(阙三字)之(阙三字)绍(阙)阳(阙十一字)鼓(阙一字)班剑册人,葬事所须,并令优给,仍特降旨,许(阙一字)墓碑(阙二字)遂(阙二字)臣之(阙)并(阙三字)神契德洞天经体孝(阙四字)形(阙一字)少(阙一字)徒谶(阙一字)瑶光而识(阙二字)岁逾(阙)山不复,逝水无追,家(阙四字)与而谋曰昔(阙一字)国怀(阙三字)音(阙)辰精降说,华灵诞震。台岳资神,齐光含峻。(阙一字)我(阙一字)纲(阙二字)掩(阙一字)道契文(阙一字)声(阙)圣贤同德,君臣协志,穹壤(阙一字)平幽遐必(阙一字)革(阙一字)从(阙一字)羁(阙)郁�4实窕溃�始发如纶,俄成壮观,(阙二字)总务玉铉调(阙一字)仪形济济(阙)门当鲁馆,邸照姬车,卜居昭俭,(阙二字)防奢礼崇身约,(阙一字)迩情遐。(阙)易(阙二字)道难明德晖不昧,环景齐明。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有