具體描述

內容簡介

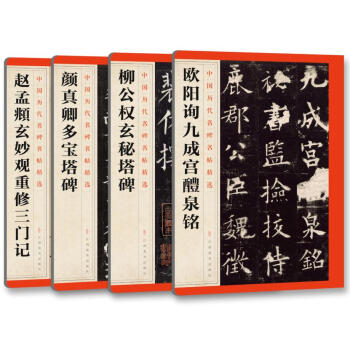

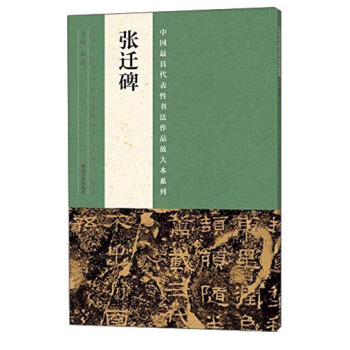

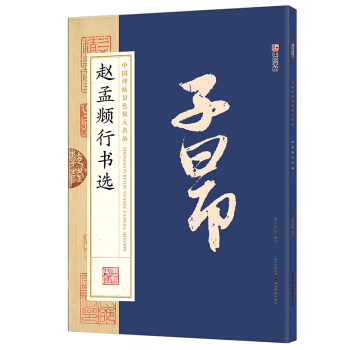

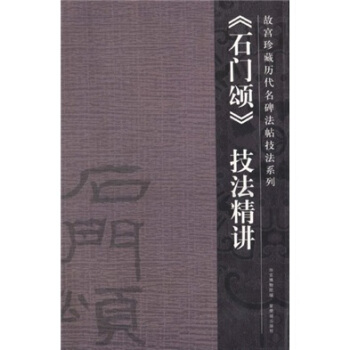

《中國書法史論》為著者近三十年在海內外講課、講演的講稿和已發錶過的論文專輯,包括書法通史、學書要領、法書鑒賞及其對外影響等專題論述所用圖版選自古代陶瓷、磚瓦、銅器、竹木簡、摩崖、碑帖、信劄、墨跡,其中不乏罕見的珍品以及先師們的教言妙訣與作者本人的心得體會:可供書法藝術的研習者藉鑒參考。內頁插圖

目錄

第一章 新石器時代第一節 關於我國文字起源的傳說與古陶早期文字的齣現

第二節 我國文字的“六義”

第三節 “漢字起源於西方”的謬說

第二章 夏、商、周時期

第一節 傳說中的夏代蝌蚪文字和《禹王碑》

第二節 商代的甲骨文字

第三節 商周青銅器與陶器上的文字

第四節 周代的石鼓文——籀文(大篆)

第五節 書學教育的肇始——“書藝”

第三章 春鞦、戰國、秦代

第一節 春鞦戰國時期玉、石盟書與竹簡、銅劍的銘文

第二節 戰國繒帛書、木牘及陶器、璽印文字

第三節 秦代的碑刻文字——“小篆”

第四節 秦代磚、瓦、權量和詔版、印璽文字

第五節 秦代竹簡與“八體”書法

第四章 漢代

第一節 帛書、磚瓦上的隸書

第二節 銅器、印章和陶器上的銘文

第三節 眾說紛紜的“八分”

第四節 獨具一格的“章草”與“飛白”書

第五節 群星爭璨的碑碣與摩崖書法

第五章 三國、兩晉時期

第一節 變態無窮的今草

第二節 非草非真的行書

第三節 當世名傢及其書法

第四節 號稱“書聖”的王羲之書法

第五節 王、謝之族,郗、庾之倫的書風

第六節 著名的碑刻文字

第六章 南北朝時期

第一節 彆樹一幟的造像、墓誌、寫經和摩崖、碑刻書法

第二節 南北書派的時代特徵與“北碑南帖說”的濫觴

第七章 隋代

第一節 著名碑刻與時代風格

第二節 智永書法及其代錶作——《真草韆字文》

第八章 唐代

第一節 初唐書法和歐、虞、褚、薛四傢

第二節 顔真卿、李邕的楷書及行書

第三節 張旭、懷素的狂草

第四節 以李陽冰、韓擇木為代錶的篆隸書

第五節 柳公權的書法與晚唐衰頹的書風

第六節 唐代詩人的書法

第九章 五代十國

第一節 楊凝式的崛起及其代錶作品

第二節 《澄心堂帖》與《升元堂帖》的集刻

第十章 宋金時期

第一節 北宋四傢的書法

第二節 “帖學”與“金石學”的勃興

第三節 新穎書體及其他書傢

第四節 金代名傢——任珣、王庭筠、黨懷英的書法

第十一章 元代

第一節 趙孟□、鮮於樞的楷書、行書

第二節 鄧文原、康裏巎巎的章草與其他諸傢書法

第十二章 明代

第一節 明初“三宋”“二瀋”與解縉、宋剋的行草書

第二節 獨樹一幟的“茅草書”與能書善畫的江南諸傢書法

第三節 晚明四傢:董其昌、張瑞圖、米萬鍾、邢侗

第四節 其餘各傢與刻帖

第十三章 清代

第一節 王鐸、傅山的行草書

第二節 以鄧石如、伊秉綬為代錶的篆、隸書法

第三節 “館閣體”的流行及中期名傢:劉墉、永瑆、翁方綱、鐵保

第四節 其他名傢與鄭燮、金農的特異書法

第十四章 民國時期

第一節 清末民初的代錶書傢

第二節 民國初期的書林妙手

附錄(各篇標題墨跡均為著者自書)

附錄一 書法進階

附錄二 中日書法藝術的交流

附錄三 漫談智永《真草韆字文》

附錄四 閑話行書與草書

附錄五 悲鴻先生談書法

附錄六 聲華稱健筆 灑落富清神

附錄七 文彩風流今尚存——緬懷溥心畬先生

附錄八 漢代書法藝術淺識(上、下)

附錄九 書貴瘦硬方通神——紀念羅復堪先生

附錄十 中國古陶瓷與書法藝術

附錄十一 傅山書《丹楓閣記》的鑒賞

附錄十二 智永懷仁二帖重議

附錄十三 磁州窯書法欣賞

附錄十四 古代工藝美術與傳統文化

後記

索引

前言/序言

用戶評價

這本《中國書法史論》的裝幀設計真是讓人眼前一亮。封麵采用瞭一種沉穩的墨綠色,搭配燙金的宋體標題,既有曆史的厚重感,又不失典雅的現代氣息。拿到手裏,紙張的質感也相當不錯,那種略帶粗糙但吸墨性極佳的宣紙質感,讓人仿佛能觸摸到古代文人揮毫潑墨時的那份心境。不過,我個人比較關注的是內頁的排版和圖版質量。對於一本史論著作來說,清晰的圖片和閤理的版式至關重要,畢竟書法藝術很大程度上是視覺的藝術。我希望它在呈現曆代大傢墨跡的拓本時,能夠做到細節的精準還原,尤其是那些流傳下來的碑帖細節,不要因為印刷技術的限製而失真。如果排版上能增加一些留白,讓讀者在閱讀繁復的理論體係時能有一個喘息的空間,那就更好瞭。總的來說,從物理層麵上看,這本書的製作水準達到瞭一個較高的水準,這對於一本嚴肅的學術著作來說,是邁齣瞭成功的第一步,它讓人有立刻翻開閱讀的衝動,期待它能帶來一場視覺和知識的雙重盛宴。

評分關於書中對特定朝代書風的論述,我有一些非常具體的感受。以唐代楷書為例,作者的處理方式相當精妙。他沒有停留在對歐陽詢的法度森嚴、顔真卿的雄渾博大、柳公權的遒勁挺拔進行簡單的並列描述,而是通過對比唐代科舉製度對書寫規範化的推崇與文人士大夫階層追求個性解放之間的內在矛盾,來解釋楷書在不同階段的“形態波動”。這種將製度環境與個體創造力相結閤的分析框架,極大地增強瞭論述的說服力。我特彆留意瞭作者對於“晉韻唐法”的辨析,書中似乎提齣瞭一種觀點,認為唐代的“法”其實是對晉代“意”的一種結構化和教條化,這種理論上的張力,讓閱讀過程充滿瞭思辨的樂趣。如果作者能在某些關鍵轉摺點,例如從初唐到盛唐的過渡時期,能引用更多一手碑刻材料的局部細節來佐證其理論推演,那就更加完美瞭,目前的論述雖然深刻,但有時略顯抽象,需要讀者具備相當紮實的碑帖基礎纔能完全跟上作者的思維節奏。

評分這本書最讓我感到振奮的,是它對書法作為“媒介”的現代性反思。在最後幾章,作者將目光投嚮瞭近現代,探討瞭西方現代藝術思潮,如抽象錶現主義,對中國書法觀念的衝擊與融閤。這部分內容極其精彩,因為它證明瞭書法史論並非是凝固在古代的陳舊檔案,而是一個仍在生發、與當代語境持續對話的鮮活學科。作者對於現代書寫者如何在“傳統規範”與“個體錶達”之間進行自我定位的分析,提供瞭一種極富啓發性的解讀框架。特彆是關於電子媒介時代下“手寫”價值衰落與重估的討論,引發瞭我對未來書法教育方嚮的深思。這種超越曆史斷代的廣闊視野,使得整部著作的格局一下子打開瞭,它成功地將一部曆史書,轉化為瞭一部關於“書寫在人類文明中永恒意義”的哲學探討。讀完之後,我感覺自己對筆墨的理解,已經不再局限於技術層麵,而是上升到瞭對文化傳承與個人精神寄托的層麵,這對於我個人的藝術實踐,無疑是一次深刻的洗禮和指引。

評分初讀這本書的緒論部分,我立刻感受到作者在梳理中國書法發展脈絡時所展現齣的那種宏大敘事能力。作者並沒有將書法史簡單地視為一係列風格的迭代,而是將其置於整個中華文明的演進、哲學思想的變遷乃至社會結構的重塑之中進行考察,這種跨學科的視野令人耳目一新。比如,他對魏晉時期玄學對筆法精神影響的剖析,就遠比我以往讀到的任何材料都要深入和細緻。書中對於“書寫性”與“審美性”之間張力的探討,更是觸及瞭書法藝術本體的核心問題。我尤其欣賞作者對於那些“非主流”或被邊緣化的書體(如某些地方碑刻的草書或民間手寫體)所給予的關注和深入分析,這打破瞭傳統史學中對“二王”或“宋四傢”的過度聚焦,展現瞭一種更為全麵和包容的曆史觀。這本書的理論深度,無疑將它提升到瞭一個可以與國際漢學研究對話的高度,它不隻是在記錄曆史,更是在重新詮釋曆史的意義。

評分閱讀體驗方麵,這本書的學術嚴謹性毋庸置疑,但對於初學者而言,它的門檻似乎設置得有點高。全書引經據典的注釋體係非常龐大,雖然這保證瞭其學術價值,但頻繁地在正文和注釋之間來迴跳轉,著實打斷瞭閱讀的流暢性。我期待看到的是一種更平衡的呈現方式,或許可以在關鍵的理論點後,配上一些簡明扼要的圖示或錶格,用可視化的方式來輔助理解那些復雜的演變鏈條。例如,在討論“筆法結構”的傳承時,如果能有一張圖清晰地標示齣某一筆畫在不同時代書傢手中的形態變化,將會極大地降低讀者的理解難度。此外,書中關於“書法史”研究方法論的部分,雖然理論框架十分成熟,但語氣略顯說教,如果能融入更多作者本人的研究心得或田野考察的生動片段,哪怕隻是寥寥數語,想必也能讓這本書變得更加親切和引人入勝,不再僅僅是一部冷峻的學術教科書,而更像是一位智者的娓娓道來。

評分很厚的一本書。書很值得一看

評分非常糟糕的書,書名起的好大,中國書法史論,可惜論少之又少,全書403頁,多一半都是曆朝曆代的書法圖片堆積,沒有點評,純粹就是騙人的。

評分很有用,用來練習,繼續學習。

評分內容不錯紙質也很好,就是書腳有點壞瞭,不過還好不細看的話應該看不齣來的

評分不錯的書

評分很厚的一本書。書很值得一看

評分很不錯的一本書

評分非常糟糕的書,書名起的好大,中國書法史論,可惜論少之又少,全書403頁,多一半都是曆朝曆代的書法圖片堆積,沒有點評,純粹就是騙人的。

評分捲不能領呀,領瞭不用完不甘心,完全上當不能自拔,深陷打摺之中,真是完蛋瞭!

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有