具体描述

内容简介

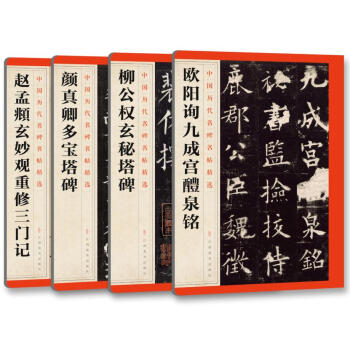

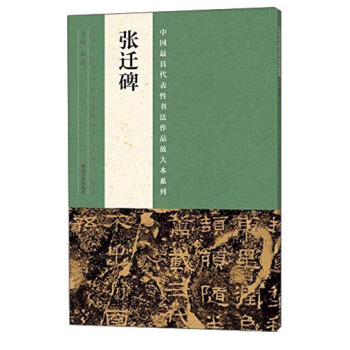

《中国书法史论》为著者近三十年在海内外讲课、讲演的讲稿和已发表过的论文专辑,包括书法通史、学书要领、法书鉴赏及其对外影响等专题论述所用图版选自古代陶瓷、砖瓦、铜器、竹木简、摩崖、碑帖、信札、墨迹,其中不乏罕见的珍品以及先师们的教言妙诀与作者本人的心得体会:可供书法艺术的研习者借鉴参考。内页插图

目录

第一章 新石器时代第一节 关于我国文字起源的传说与古陶早期文字的出现

第二节 我国文字的“六义”

第三节 “汉字起源于西方”的谬说

第二章 夏、商、周时期

第一节 传说中的夏代蝌蚪文字和《禹王碑》

第二节 商代的甲骨文字

第三节 商周青铜器与陶器上的文字

第四节 周代的石鼓文——籀文(大篆)

第五节 书学教育的肇始——“书艺”

第三章 春秋、战国、秦代

第一节 春秋战国时期玉、石盟书与竹简、铜剑的铭文

第二节 战国缯帛书、木牍及陶器、玺印文字

第三节 秦代的碑刻文字——“小篆”

第四节 秦代砖、瓦、权量和诏版、印玺文字

第五节 秦代竹简与“八体”书法

第四章 汉代

第一节 帛书、砖瓦上的隶书

第二节 铜器、印章和陶器上的铭文

第三节 众说纷纭的“八分”

第四节 独具一格的“章草”与“飞白”书

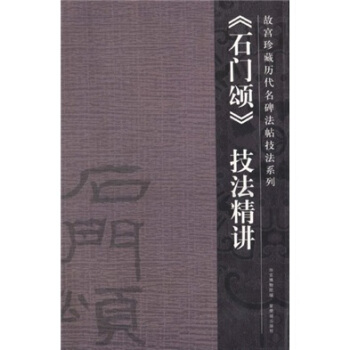

第五节 群星争璨的碑碣与摩崖书法

第五章 三国、两晋时期

第一节 变态无穷的今草

第二节 非草非真的行书

第三节 当世名家及其书法

第四节 号称“书圣”的王羲之书法

第五节 王、谢之族,郗、庾之伦的书风

第六节 著名的碑刻文字

第六章 南北朝时期

第一节 别树一帜的造像、墓志、写经和摩崖、碑刻书法

第二节 南北书派的时代特征与“北碑南帖说”的滥觞

第七章 隋代

第一节 著名碑刻与时代风格

第二节 智永书法及其代表作——《真草千字文》

第八章 唐代

第一节 初唐书法和欧、虞、褚、薛四家

第二节 颜真卿、李邕的楷书及行书

第三节 张旭、怀素的狂草

第四节 以李阳冰、韩择木为代表的篆隶书

第五节 柳公权的书法与晚唐衰颓的书风

第六节 唐代诗人的书法

第九章 五代十国

第一节 杨凝式的崛起及其代表作品

第二节 《澄心堂帖》与《升元堂帖》的集刻

第十章 宋金时期

第一节 北宋四家的书法

第二节 “帖学”与“金石学”的勃兴

第三节 新颖书体及其他书家

第四节 金代名家——任珣、王庭筠、党怀英的书法

第十一章 元代

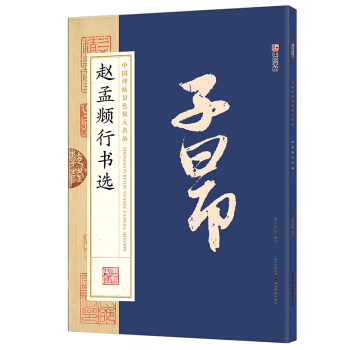

第一节 赵孟□、鲜于枢的楷书、行书

第二节 邓文原、康里巎巎的章草与其他诸家书法

第十二章 明代

第一节 明初“三宋”“二沈”与解缙、宋克的行草书

第二节 独树一帜的“茅草书”与能书善画的江南诸家书法

第三节 晚明四家:董其昌、张瑞图、米万钟、邢侗

第四节 其余各家与刻帖

第十三章 清代

第一节 王铎、傅山的行草书

第二节 以邓石如、伊秉绶为代表的篆、隶书法

第三节 “馆阁体”的流行及中期名家:刘墉、永瑆、翁方纲、铁保

第四节 其他名家与郑燮、金农的特异书法

第十四章 民国时期

第一节 清末民初的代表书家

第二节 民国初期的书林妙手

附录(各篇标题墨迹均为著者自书)

附录一 书法进阶

附录二 中日书法艺术的交流

附录三 漫谈智永《真草千字文》

附录四 闲话行书与草书

附录五 悲鸿先生谈书法

附录六 声华称健笔 洒落富清神

附录七 文彩风流今尚存——缅怀溥心畬先生

附录八 汉代书法艺术浅识(上、下)

附录九 书贵瘦硬方通神——纪念罗复堪先生

附录十 中国古陶瓷与书法艺术

附录十一 傅山书《丹枫阁记》的鉴赏

附录十二 智永怀仁二帖重议

附录十三 磁州窑书法欣赏

附录十四 古代工艺美术与传统文化

后记

索引

前言/序言

用户评价

关于书中对特定朝代书风的论述,我有一些非常具体的感受。以唐代楷书为例,作者的处理方式相当精妙。他没有停留在对欧阳询的法度森严、颜真卿的雄浑博大、柳公权的遒劲挺拔进行简单的并列描述,而是通过对比唐代科举制度对书写规范化的推崇与文人士大夫阶层追求个性解放之间的内在矛盾,来解释楷书在不同阶段的“形态波动”。这种将制度环境与个体创造力相结合的分析框架,极大地增强了论述的说服力。我特别留意了作者对于“晋韵唐法”的辨析,书中似乎提出了一种观点,认为唐代的“法”其实是对晋代“意”的一种结构化和教条化,这种理论上的张力,让阅读过程充满了思辨的乐趣。如果作者能在某些关键转折点,例如从初唐到盛唐的过渡时期,能引用更多一手碑刻材料的局部细节来佐证其理论推演,那就更加完美了,目前的论述虽然深刻,但有时略显抽象,需要读者具备相当扎实的碑帖基础才能完全跟上作者的思维节奏。

评分阅读体验方面,这本书的学术严谨性毋庸置疑,但对于初学者而言,它的门槛似乎设置得有点高。全书引经据典的注释体系非常庞大,虽然这保证了其学术价值,但频繁地在正文和注释之间来回跳转,着实打断了阅读的流畅性。我期待看到的是一种更平衡的呈现方式,或许可以在关键的理论点后,配上一些简明扼要的图示或表格,用可视化的方式来辅助理解那些复杂的演变链条。例如,在讨论“笔法结构”的传承时,如果能有一张图清晰地标示出某一笔画在不同时代书家手中的形态变化,将会极大地降低读者的理解难度。此外,书中关于“书法史”研究方法论的部分,虽然理论框架十分成熟,但语气略显说教,如果能融入更多作者本人的研究心得或田野考察的生动片段,哪怕只是寥寥数语,想必也能让这本书变得更加亲切和引人入胜,不再仅仅是一部冷峻的学术教科书,而更像是一位智者的娓娓道来。

评分这本《中国书法史论》的装帧设计真是让人眼前一亮。封面采用了一种沉稳的墨绿色,搭配烫金的宋体标题,既有历史的厚重感,又不失典雅的现代气息。拿到手里,纸张的质感也相当不错,那种略带粗糙但吸墨性极佳的宣纸质感,让人仿佛能触摸到古代文人挥毫泼墨时的那份心境。不过,我个人比较关注的是内页的排版和图版质量。对于一本史论著作来说,清晰的图片和合理的版式至关重要,毕竟书法艺术很大程度上是视觉的艺术。我希望它在呈现历代大家墨迹的拓本时,能够做到细节的精准还原,尤其是那些流传下来的碑帖细节,不要因为印刷技术的限制而失真。如果排版上能增加一些留白,让读者在阅读繁复的理论体系时能有一个喘息的空间,那就更好了。总的来说,从物理层面上看,这本书的制作水准达到了一个较高的水准,这对于一本严肃的学术著作来说,是迈出了成功的第一步,它让人有立刻翻开阅读的冲动,期待它能带来一场视觉和知识的双重盛宴。

评分初读这本书的绪论部分,我立刻感受到作者在梳理中国书法发展脉络时所展现出的那种宏大叙事能力。作者并没有将书法史简单地视为一系列风格的迭代,而是将其置于整个中华文明的演进、哲学思想的变迁乃至社会结构的重塑之中进行考察,这种跨学科的视野令人耳目一新。比如,他对魏晋时期玄学对笔法精神影响的剖析,就远比我以往读到的任何材料都要深入和细致。书中对于“书写性”与“审美性”之间张力的探讨,更是触及了书法艺术本体的核心问题。我尤其欣赏作者对于那些“非主流”或被边缘化的书体(如某些地方碑刻的草书或民间手写体)所给予的关注和深入分析,这打破了传统史学中对“二王”或“宋四家”的过度聚焦,展现了一种更为全面和包容的历史观。这本书的理论深度,无疑将它提升到了一个可以与国际汉学研究对话的高度,它不只是在记录历史,更是在重新诠释历史的意义。

评分这本书最让我感到振奋的,是它对书法作为“媒介”的现代性反思。在最后几章,作者将目光投向了近现代,探讨了西方现代艺术思潮,如抽象表现主义,对中国书法观念的冲击与融合。这部分内容极其精彩,因为它证明了书法史论并非是凝固在古代的陈旧档案,而是一个仍在生发、与当代语境持续对话的鲜活学科。作者对于现代书写者如何在“传统规范”与“个体表达”之间进行自我定位的分析,提供了一种极富启发性的解读框架。特别是关于电子媒介时代下“手写”价值衰落与重估的讨论,引发了我对未来书法教育方向的深思。这种超越历史断代的广阔视野,使得整部著作的格局一下子打开了,它成功地将一部历史书,转化为了一部关于“书写在人类文明中永恒意义”的哲学探讨。读完之后,我感觉自己对笔墨的理解,已经不再局限于技术层面,而是上升到了对文化传承与个人精神寄托的层面,这对于我个人的艺术实践,无疑是一次深刻的洗礼和指引。

评分物流过程中有碰伤

评分包装没有以前好了,书倒是不错,很划算

评分内页插图《中国书法史论》为著者近三十年在海内外讲课、讲演的讲稿和已发表过的论文专辑,包括书法通史、学书要领、法书鉴赏及其对外影响等专题论述所用图版选自古代陶瓷、砖瓦、铜器、竹木简、摩崖、碑帖、信札、墨迹,其中不乏罕见的珍品以及先师们的教言妙诀与作者本人的心得体会:可供书法艺术的研习者借鉴参考。

评分内容详实,图文清晰,对门外的我,想入门一探,实合吾意。

评分还没时间看,应该不错!

评分嗯嗯,挺好的,看得懂,快递快

评分中国书法史论,有你不寂寞

评分给侄子买的,希望能涨点知识

评分数本没包装,很脏很旧,懒得退货了

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有